令和4年度シンポジウム

「特別史跡 埼玉古墳群のこれから」

日時:令和5年(2023)3月11日(土)13:00~17:100 (開場 12:00)

会場:行田市教育文化センター 「みらい」文化ホール (埼玉県行田市佐間)

主催:埼玉県立さきたま史跡の博物館

共催:行田市教育委員会

を聴講してきました。

【内容】

◇主催者あいさつ

栗岡眞理子 氏(埼玉県立さきたま史跡の博物館長)

◇「特別史跡埼玉古墳群-最新の発掘調査と史蹟整備ー」

宮原 正樹 氏(埼玉県立さきたま史跡の博物館学芸員)

◇「古代史研究と埼玉古墳群」

佐藤 信 氏(東京大学名誉教授)

◇「埼玉村古墳群から埼玉古墳群へ」

関 義則 氏 (元埼玉県立さきたま史跡の博物館長)

◇「国指定史跡から特別史跡へ

持続可能な特別史跡埼玉古墳群について考える」

禰宜田佳男 氏(大阪府立弥生文化博物館長)

◇総合討議「 特別史跡埼玉古墳群のこれから」

司会:栗岡眞理子 氏

パネリスト:関 義則 氏

佐藤 信 氏

禰宜田佳男 氏

中島 洋一 氏(行田市文化財保護課長)

◇閉会の辞

小池 義憲 氏(行田市教育委員会教育部長)

史趾埼玉古墳群は、令和2年(2020)3月10日に令和になって最初、埼玉県にあって初めての特別

史跡に指定されました。

昭和13年(1938)に「埼玉村古墳群」(北埼玉郡埼玉村)の名称で国史跡となりましたが、その

後の昭和29年行田市との合併で行田市埼玉になったことから昭和32年(1957)に「埼玉村古墳群」

から「埼玉古墳群」と名称が変更になり現在に至っております。

上記の通り特別史跡となったこの埼玉古墳群が現在に至るまでの経緯、更に埼玉古墳群のこれから

を考えるという大変勉強になる講師の先生方のお話でした。

丸墓山古墳手前の石田堤趾脇に建立されている『史蹟 埼玉村古墳群】標柱(昭和14年)

鉄砲山古墳の後円部に建立されている『史蹟埼玉村古墳群】標柱(昭和26年)

側面に「鉄砲山古墳」と刻まれています

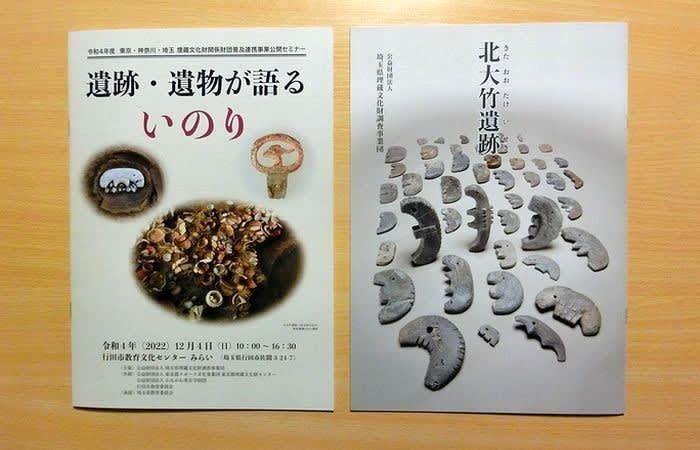

左:本シンポジウムのチラシ 右:資料集(頒布価格500円)

聴講日:令和5年(2023)3月11日(土)