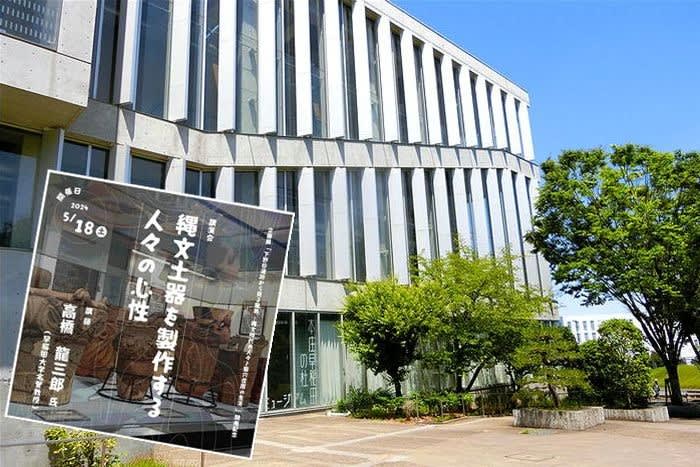

本庄早稲田の杜ミュージアム ミュージアムデー

講演会「縄文土器を製作する人々の心性」

日 時:令和6年5月18日(土) 13:00~14:30

会 場:早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター3階レクチャールーム1(本庄市西富田)

講 師:高 橋 龍 三 郎 氏(早稲田大学名誉教授)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

縄文時代の土器製作者は、一体どのような心性に基づいて土器を製作したのでしょうか。土器型式研究

では余り問われない課題ですが、民族誌を繙くと意外な側面が見えてきます。実際に土器を製作する際

に交錯する心性とはどのようなものなのか、お伝えします。

《本庄早稲田の杜ミュージアム ミュージアムデー》のチラシから

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

を聴講してきました。

毎年5月18日は「国際博物館の日」とのことで、世界中博物館で、5月18日を中心に様々な行事が行われ

ており、本庄早稲田の杜ミュージアム においてもこの 5月18日をミュージアムデーとして、本庄市民俗

芸能上演、ミュージアムコンサートと共にこの講演会が実施されたものです。

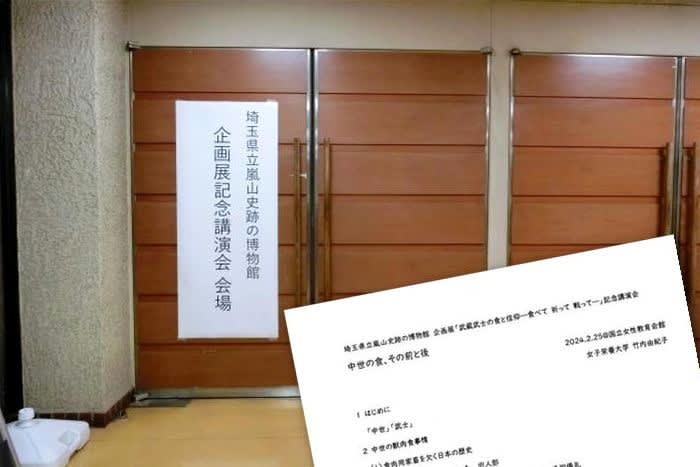

講演会資料

聴講日:令和6年(2024)5月18日(土)