まだ接眼部の電動化が出来てませんが、ビクセン13cm反射で

「Half Flux Diameter」のテストを行いました。過去に撮影の画像

ではそれなりの結果が得られていましたが、リアルタイムでの、

しかも手動でのピント追い込みに使えるか、と期待しました。

結果はピント判定そのものは期待通りでしたが、恐らくPCの問題と

思うのですが、途中で画像を読み込めなくなる現象が発生し、

「ピント追い込みに・・・」に関してはNGでした。

PCでスワップが多発していましたので処理能力の問題だと思います。

なにせPentiumⅡ450MHzですから・・・・・。

後日再度テストしたいと思います。

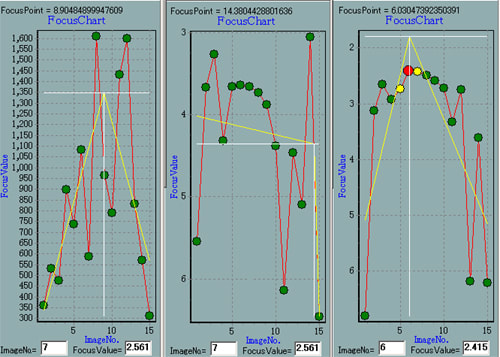

掲載はその時の保存画像を読み込ませた結果ですが、斜鏡の影に

よるドーナツ状の星像でも適切に判定されていると思います。

(3星像の中央がグラフの赤丸、左右の星像がグラフ左右の黄丸に対応)

Vixsen R-130S D=13cm、FL=780mm

EOS KissD 露出0.5秒 ISO100

「Half Flux Diameter」のテストを行いました。過去に撮影の画像

ではそれなりの結果が得られていましたが、リアルタイムでの、

しかも手動でのピント追い込みに使えるか、と期待しました。

結果はピント判定そのものは期待通りでしたが、恐らくPCの問題と

思うのですが、途中で画像を読み込めなくなる現象が発生し、

「ピント追い込みに・・・」に関してはNGでした。

PCでスワップが多発していましたので処理能力の問題だと思います。

なにせPentiumⅡ450MHzですから・・・・・。

後日再度テストしたいと思います。

掲載はその時の保存画像を読み込ませた結果ですが、斜鏡の影に

よるドーナツ状の星像でも適切に判定されていると思います。

(3星像の中央がグラフの赤丸、左右の星像がグラフ左右の黄丸に対応)

Vixsen R-130S D=13cm、FL=780mm

EOS KissD 露出0.5秒 ISO100