20210613

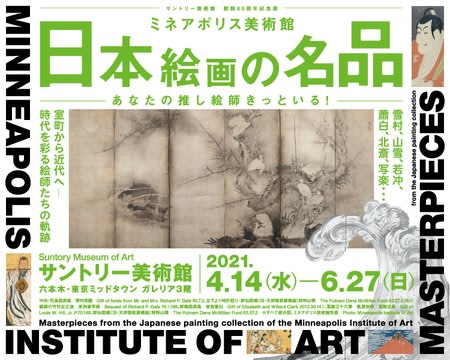

ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩春(13)ミネアポリス美術館展 in サントリー美術館

4月14日にサントリー美術館で「ミネアポリス美術館展」が始まって10日後には3度目の緊急事態宣言発出、美術館は休館してしまいました。会期は6月27日まで。グズグズしていないでさっさと見ておけば良かったと後悔しましたが、入場予約が必要な東博「鳥獣戯画展」を見ることを優先したため、サントリーは後回しにしてしまい、臨時休館になりました。

5月31日の緊急事態宣言の期限は6月20日まで延長されたのですが、デパートや映画館美術館の制限は緩くなりました。サントリー美術館も6月2日から再オープンとなったので、さっそく観覧してきました。

サントリー美術館口上

アメリカ中西部ミネソタ州最大の都市ミネアポリスに設立されたミネアポリス美術館(Minneapolis Institute of Art 通称Mia〈ミア〉)は、1883年にミネアポリスの市民や実業家が美術協会を設立したことに始まります。現在では、世界各地の約9万点を超える美術作品を所蔵しており、そのうち、日本絵のコレクションは、約2500点の浮世絵をはじめ、質・量ともに国際的にも高い評価を得ています。近年でも在米の美術愛好家から多くの日本絵画・工芸が寄贈されるなど、今なお進化し続けるコレクションです。

本展は、Miaの日本美術コレクションの中から、中世から近代にいたる日本絵画の変遷を選りすぐりの優品でご紹介します。水墨画・狩野派・やまと絵・琳派・浮世絵・文人画(南画)・奇想派・近代絵画というように、江戸絵画を中心に日本絵画史の主要ジャンルをほぼ網羅するラインナップで、初の里帰り作品を含む貴重な機会です。展示室を訪れれば、きっとイチオシの絵師〈推し絵師〉に出会えるでしょう。時空を超えて一堂に集った人気絵師たちの華やかな競演をぜひご覧ください。

本展は、Miaの日本美術コレクションの中から、中世から近代にいたる日本絵画の変遷を選りすぐりの優品でご紹介します。水墨画・狩野派・やまと絵・琳派・浮世絵・文人画(南画)・奇想派・近代絵画というように、江戸絵画を中心に日本絵画史の主要ジャンルをほぼ網羅するラインナップで、初の里帰り作品を含む貴重な機会です。展示室を訪れれば、きっとイチオシの絵師〈推し絵師〉に出会えるでしょう。時空を超えて一堂に集った人気絵師たちの華やかな競演をぜひご覧ください。

サントリーは、自館所蔵の展示では撮影自由の太っ腹を見せてきてありがたかった。しかし、今回はミネアポリスからの借り受け品なので撮影できない、と思って来場しました。しかしMiaも太っ腹、全作品撮影OKでした。

欧米の欧米の美術館博物館では所蔵品のデジタル展示をダウンロードご自由に、にしているところも多く、来館して撮影することもOKの措置が執られています。日本の美術館博物館も見習ってほしいです。

サントリー美術館 展示室内

Mia所蔵のうち90点の展示構成は以下の通り。

第1章: 水墨画

第2章: 狩野派の時代

第3章: やまと絵 ―景物画と物語絵―

第4章: 琳派

第5章: 浮世絵

第6章: 日本の文人画〈南画〉

第1章: 水墨画

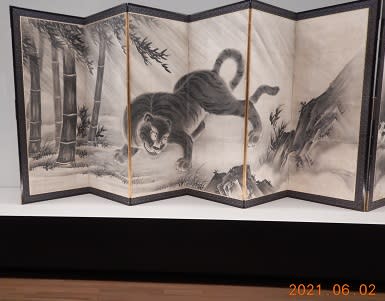

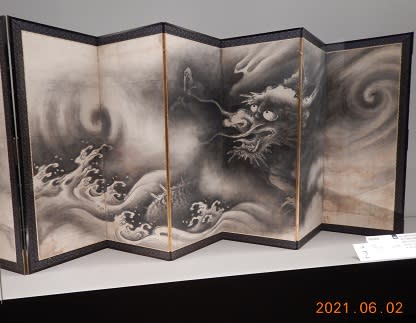

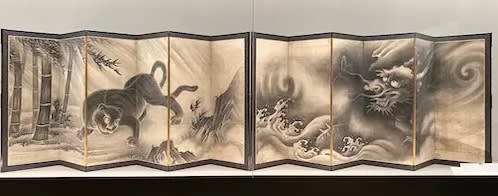

安土桃山時代の絵師、私が知っていた人は海北友松くらいで、龍虎図屏風の山田道安も藝愛もこれまで名前と絵を結びつけて見たことありませんでした。明治や戦後の混乱期に、国民が知らぬ間に海外流出してしまった国宝的な作品も多かったのだろうなあと思いつつ、今回初めてじっくり見ることができました。

山田道安「龍虎図屏風」

藝愛「粟に雀図」16世紀

国の代表的な穀物は稲であり、室町時代には粟も稗も「雑穀」扱いであり、「粟に雀」という画題は、鄙びた興趣の絵であったと思われます。通人が茶室の床にかけてワビサビ味わうような。

粟が実って頭を垂れている下で遊ぶ雀たちの姿、生命力が野趣の中にあふれ、しかも品がよい。藝愛は、来歴不祥の謎の絵師です。こうして作品が里帰りしたのをきっかけに、藝愛の研究も進んでいくだろうと期待されます。

藝愛「粟に雀図」

第2章: 狩野派の時代

安土桃山時代後期から江戸時代、狩野派は最大の絵師集団でした。様式を確立し、一家一族を中心に弟子も含め武家屋敷や寺院の中を襖絵屏風絵で飾りました。

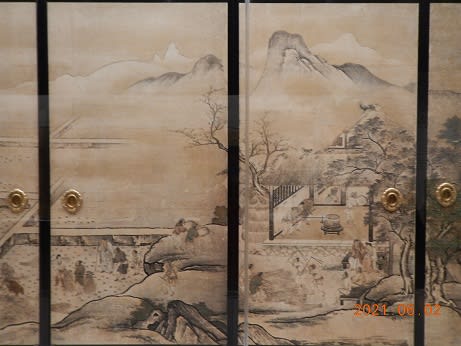

伝・狩野山楽「四季耕作図」(旧・大覚寺正寝殿襖絵16面のうち8面v17世紀) 田起しから田植え、稲刈りなど、四季折々の田仕事を描いています。

清原雪信「飛天図」

狩野山雪「群仙図襖」1646

第3章: やまと絵 ―景物画と物語絵―

西行物語図屏風 17世紀

伝・土佐光吉 源氏物語図「胡蝶」17世紀

武蔵野図屏風

第4章: 琳派

酒井抱一「源氏物語秋好中宮」19世紀

第5章: 浮世絵

海外流出の多かった浮世絵。今回初めて目にした絵もたくさんありました。

鈴木春信「見立渡辺綱と茨木童子」

見立というのは、ある人物や物を、他のものに見立てて描くこと。この春信の絵では、のれんに白く「いはらきや」と変体仮名で染めぬかれ、遊郭の店先に立つ遊女と客が描かれています。遊女が先をつかんでいる傘には、渡辺綱の家紋が書いてあります。単眼鏡で見ると家紋がよくわかりましたが、江戸で浮世絵を楽しんだ人々は、家紋をみただけで、この客は渡辺綱に見立てられているのだとわかったのでしょう。遊女は茨木童子に見立てられています。茨木童子は酒呑童子のけらい。美少年であったために多くの女子の心をまどわし、その罪ゆえ鬼と化してしまいました。鬼退治の渡辺の綱に腕を切り落とされてしまった、という伝説を客と遊女のかけひきに見立てています。

歌川豊広「鴨川納涼図」19世紀

溪斎英泉「江戸不忍弁天より東叡山ヲ見ル図」

第6章: 日本の文人画〈南画)

第7章: 画壇の革新者たち

曾我蕭白「群鶴図屏風」19世紀

展示室内

伊藤若冲「群鶏図屏風」19世紀

伊藤若冲「旭日老松図」

-せ

第8章: 幕末から近代へ

狩野芳崖「巨鷲図」

渡辺省亭「紫式部図」

楽しみにしていた東京藝大での「渡辺省亭展」は、緊急事態臨時休館している間に会期が延長なしに終了し、見ることができませんでした。渡辺省亭は、赤坂迎賓館の七宝花鳥図の原画を描いた画家です。ミネアポリス展で1点だけでも見ることができて、よかった。

ミネアポリス美術館所蔵の日本画の数々、里帰り展が無事観覧できました。これからもう一度見ることができるかどうかわからない名画、コロナ禍の中、開催準備を続けて、こうして観覧させてくださったたくさんの関係者に感謝したいです。

社会生活に不可欠のエッセンシャルワーク(政府は、医療関係や介護関係など生活に欠かせない仕事を認定しています)については、みな必要を認識しています。しかし、ともすれば美術館も映画も、「不要不急だ」という見方をされることも。でも、私たちは、食べて寝ているだけが生活ではない。心身を健康に保つためには、心に栄養をあたえなければ、心が干からびてしまう。

エッセンシャルワークであれ、不要不急にみえる仕事であれ、ひとりひとりがこの時期にそれぞれの持ち場でけんめいに仕事をしているのです。

がんばれ働く人々!

ありがとう、働いている人の心を支えてくれる人々。

<おわり>