20250427

ぽかぽか春庭アート散歩>2025アート散歩写真の春(3)戦争ーロバート・キャパ展 in 写真美術館

ロバート・キャパとその恋人ゲルダ・タローの写真展は、展示のお知らせが目に入れば見に行くようにしてきました。もともとキャパというのは、ロバートとゲルダの共同ペンネームだったのです。

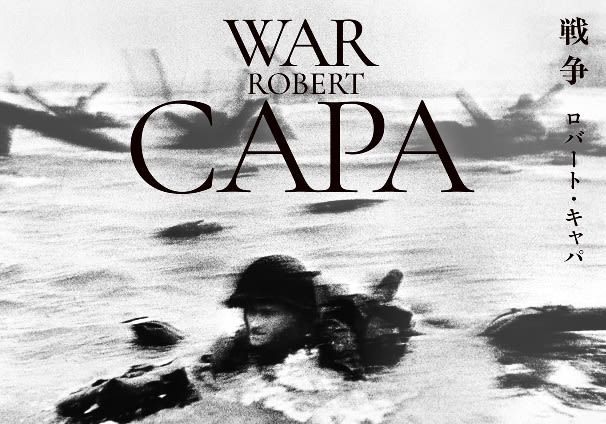

写真美術館入口アプローチの壁を飾る写真のひとつはキャパの「ノルマンディ上陸作戦」。この写真は見るたび、すごいなあと思う歴史的な一枚です。ゲルダがスペイン内戦取材中の事故によってなくなったあと、アンドレ・フリーマンは単独のロバート・キャパになりました。

東京都写真美術館の口上

20世紀が生んだ偉大な写真家のひとり、ロバート・キャパ。「カメラの詩人」と言われ、またすぐれた「時代の証言者」でもあります。その写真の背景には苦闘するヒューマニストの眼があります。戦争の苦しみをとらえるとき、そこにキャパの人間としてのやさしさ,ユーモアがあります。キャパは人間を取り捲く状況を少しでもよいものにしようという強い信念と情熱をもって状況に身を投じましたが、それだけでなく写真のもつ衝撃力を見分ける確かな眼を持ち合わせていました。

1930年代ヨーロッパの政治的混乱、スペイン内戦でドイツ・イタリアのファシスト政権に支援されたフランコ将軍の反乱軍によって次第に圧倒されて敗北する共和国政府軍、日本軍による中国の漢口爆撃、第二次世界大戦で連合軍の対ドイツ反攻作戦の始まる北アフリカから、イタリア戦線、ノルマンディー上陸作戦などの戦闘現場に立会い、命がけの取材写真は眼に見える確かな記録として報道されました。それらの多くは時空を越えて、後世の人びとにも訴えかける強いメッセージとなっています。

本展は、東京富士美術館が所蔵するキャパの約1000点のコレクション・プリントから、“戦争”に焦点を当てた作品約140点を厳選して展示します。

昨今のロシアとウクライナ、パレスチナやレバノンとイスラエル等の地域における紛争、 シリアのアサド政権崩壊による影響など、世界の現状は、残念ながらキャパの願った「人間を取り捲く状況を少しでもよいものにしよう」という思いとはほど遠いものです。それ故に戦後80年のいま、あらためてキャパの写真証言を見直すことの意義があります。

1930年代ヨーロッパの政治的混乱、スペイン内戦でドイツ・イタリアのファシスト政権に支援されたフランコ将軍の反乱軍によって次第に圧倒されて敗北する共和国政府軍、日本軍による中国の漢口爆撃、第二次世界大戦で連合軍の対ドイツ反攻作戦の始まる北アフリカから、イタリア戦線、ノルマンディー上陸作戦などの戦闘現場に立会い、命がけの取材写真は眼に見える確かな記録として報道されました。それらの多くは時空を越えて、後世の人びとにも訴えかける強いメッセージとなっています。

本展は、東京富士美術館が所蔵するキャパの約1000点のコレクション・プリントから、“戦争”に焦点を当てた作品約140点を厳選して展示します。

昨今のロシアとウクライナ、パレスチナやレバノンとイスラエル等の地域における紛争、 シリアのアサド政権崩壊による影響など、世界の現状は、残念ながらキャパの願った「人間を取り捲く状況を少しでもよいものにしよう」という思いとはほど遠いものです。それ故に戦後80年のいま、あらためてキャパの写真証言を見直すことの意義があります。

ロバート・キャパ(1913 - 1954)

1913年ハンガリーのブダペスト⽣まれたロバート・キャパ(本名アンドレ・フリードマン)。報道写真家として1930年代から死去までの20年余に世界各地の戦場を駆け巡り、臨場感あふれる作品を数多く残しました。とくにスペイン内戦での《崩れ落ちる兵⼠》や、ノルマンディー上陸作戦に同⾏して撮影した《D デー》は報道写真の歴史に残る傑作です。1947年にはアンリ・カルティエ゠ブレッソンやデヴィッド・シーモアらとともに国際写真家集団「マグナム・フォト」を結成しました。1954年に来⽇し、東京や奈良、⼤阪など訪れた後、第⼀次インドシナ戦争を取材に向かい、撮影中に地雷に触れ、40 年の⽣涯を閉じました。

1913年ハンガリーのブダペスト⽣まれたロバート・キャパ(本名アンドレ・フリードマン)。報道写真家として1930年代から死去までの20年余に世界各地の戦場を駆け巡り、臨場感あふれる作品を数多く残しました。とくにスペイン内戦での《崩れ落ちる兵⼠》や、ノルマンディー上陸作戦に同⾏して撮影した《D デー》は報道写真の歴史に残る傑作です。1947年にはアンリ・カルティエ゠ブレッソンやデヴィッド・シーモアらとともに国際写真家集団「マグナム・フォト」を結成しました。1954年に来⽇し、東京や奈良、⼤阪など訪れた後、第⼀次インドシナ戦争を取材に向かい、撮影中に地雷に触れ、40 年の⽣涯を閉じました。

展示室で最初に目に入るのは、「スペイン内乱で撃たれ崩れ落ちる兵士」。キャパの名を世に知らしめた一枚です。さまざまな方向からの研究により、この一枚のシャッターを押したのはゲルダ・タローという説がほぼ確定しています。キャパがふたりの共同ペンネームであった時代の一枚。このあと、ゲルダは自軍の戦車にひかれるとい事故にあいます。

肖像、時代を切り取る光景など幅広い被写体に目を向けたキャパですが、今回の展覧会ではキャパがとらえた「戦争」。最後はインドシナで地雷に触れてなくなったキャパにとって、戦争は「第一番にこの私が撮るべき対象」だったに違いない。

キャパの戦争記録

写真は見ごたえのあるものでした。あちこちのキャパ写真展に展示されるスペイン内戦で倒れる兵士の写真とかノルマンジー上陸作戦の海の中の写真のほか、キャパがとらえた人々と戦火の記録。難民や戦時下の子供や老人の姿。

3月19日に観覧した後、4月16日に2度目のキャパ展。2度目もじっくりゆっくり見ることができました。

キャパは40歳というまだまだこれからという年齢で「地雷を踏んでさようなら」になりました。残念なことこの上ないですが、戦争写真家としては幸運な人です。なぜなら、スペイン内乱における共和国側での撮影、第2次世界戦での連合国側での撮影。どちらも「戦後戦争責任」を負わない側の写真家だった。

以下はキャパとは関係のない、写真美術館への個人的要望。

戦争責任を糾弾されるのは、どの戦争でも「負けた側」です。ヒットラーや近衛文麿は自殺しましたが、日本のA級戦犯7人が死刑。日本のBC級戦犯は1000人近くが死刑。現代の法に照らせば、いわば緊急避難となると思うのに、上官の命令に従った行為が裁かれるのであれば、私も貝になる一人。

逃げ回って天寿まっとうしたナチス幹部もいたし、2024年99歳の元ナチス事務員が有罪判決を受けた例も。タイピストとしてユダヤ人収容所で1万人強の殺害に関与したという判決です。

一方、勝った側は、どんな非人道的行為も責任など問われない。勝つためには正義です。日本が敗戦受諾をする直前だと知りながら、「ソ連との原爆開発競争に勝つため」に、広島長崎に原爆投下にGoの署名した大統領は今でも「終戦を早めて自国の兵士死傷を減らした英雄」と、勝利側国民は思い込んだままです。

日本でも、うまく立ち回った人々は戦争責任を逃れました。旧満州国の責任者(国務院高官)であり満州の戦争に責任があったのに、戦後日本国首相になった人物もいるのですから、戦争責任に目くじらたてることなく、目をつむって「うまく立ち回る人たち」に迎合したほうが上手な生き方かもしれません。

写真報道と戦争責任について。

戦後、画家の戦争責任が問題にされたとき、画壇はトップの藤田嗣治(フジタの父は陸軍軍医総監。兄嫁は陸軍大将児玉源太郎 の娘)に全責任を負わせることで一件落着とし、他の「戦意高揚絵画」を描き続けた他の画家たちは免責となりました。

このことについての春庭の言及は、以下のURLに。

https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/d99f1b09a82231a9e24e4f0188c496b4

https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/ffce97b4de7a5a6a4fc174753d67a0e0

戦争画はGHQによって接収され「無期限貸与」という形で東京都近代美術館に所蔵されています。定期的に作品を替えながら、藤田嗣治小磯良平向井潤吉らの戦争画が展示されています。

しかしながら、2万点以上の作品を所蔵し、その中には戦中報道写真も含まれているのではないかと、私的に推察しているにもかかわらず、開館後30年の中で一度も「戦中報道写真」展を開かなかった写真美術館の「方針」について問いたいのです。

「戦中写真」と報道写真の戦争責任については、2025年までにデジタルアーカイブを完成させるという「毎日戦中写真」。白山眞理『〈報道写真〉と戦争』。IZU PHOTO MUSEUMで2015年に開催された「戦争と平和 伝えたかった日本」展、などがあります。

伊豆写真ミュージアムでは開催できた「戦争と平和」を問う展示が可能であったのに、東京写真美術館で「戦争報道写真」を展示することがなかったのはなぜでしょうか。

戦中報道写真を発表した名取洋之助、木村伊兵衛、土門拳らは、戦後しばしの沈黙期間を経てまもなく戦争報道写真をなかったことにして、めざましい活躍をはじめました。この3人以外にも戦中写真家はいるものの、この大御所の名はそれぞれが、新人写真家に与えられる木村伊兵衛賞をはじめ名取洋之助賞、土門拳賞などのカンムリ写真家となり、戦後活躍している写真家でこの3つの賞のどれかを得ていない写真家はごく少ない。

軍の要請のもとに戦意高揚のための絵画を描いた画家たちは、洋画壇トップの藤田嗣治ひとりに責任を負わせることで戦争協力を「なかったこと」にしましたが、報道写真家はどれほど軍の意向に沿う写真を撮ったとしても、それは「事実の報道」であったゆえに、報道写真家の戦争責任の詳細を検証する論議は、はじまったばかりです。

白山眞理「〈 報道写真〉と戦争」2015など、報道写真家の戦争責任に言及する論も出てきましたが、東京写真美術館で戦争報道の検証や論議が深まったという話は伝わってきません。

写真の著作権は、発表後50年です。法的には1975年以前に発表した写真はすでに著作権が消滅しています。

1974年没の木村1990年没の土門拳の著作権は写真以外の文筆などの保護期間が70年間に伸びたためにまだ切れていませんが、名取洋之介は1962没なので、2012年に著作権は消滅しています。

一般にまだ公開ができなくても、学芸員は所蔵写真をみること研究することは可能でしょう。せめて著作権消滅している名取洋之助について、写真は抜きにして研究だけでも写真美術館のレジュメに発表してもいいんじゃないかな。写真美術館の「戦争責任」無視の方針は、写真のミーハーファンとして納得がいきません。

75歳。第3水曜日の無料の日にしか観覧しない婆ですが、生きているうちに「戦争写真報道と戦争責任-名取洋之助を中心に」という展覧会を見たい。

写真美術館へのリバイバル上映希望。

笹本恒子とむのたけじの対談を記録した「笑う101歳×2」を2017年に写真美術館の1階ホールで観覧し、感銘を受けました。

笹本は、女性報道写真家第一号として戦争報道に携わったことをきちんと総括し、二度と戦争に関わらない世の中にするために発言を続けています。

笹本は1940(昭和15)年4月に)財団法人・写真協会 (内閣情報部による国策機関)に勤務。写真週報の編集なども担当したのち、わずか1年後、1941年には結婚と発病(脚気)により退職。戦後、離婚の後写真家として復帰。50歳で写真家を引退。しかし、約20年間の沈黙を破り、1985年に71歳で写真復活。103歳の発言集「どこを向いても年下ばかり」

2022年に107歳で大往生。すごい人です。

昔の不同意性的関係事件とか、戦争責任とか、お前の人生にどうかかわっているんだ、という非難が巻き起こることも承知の上、ただ、責任を感じるべきことに目をつぶったままの人がうまく立ち回れるとか、レイプを訴えたほうが

非難を受けるとかいうのが、すごく気分悪い。過去の事実について黙っていたほうが上手に生きられるのだとしても、政治家の友人が学校設立するにあたって便宜をはかったことを不問のまますごすのが許されるなら、そういう世の中は私にとっては息をしやすい世ではない。

写真美術館の展示、毎回有意義に観覧しています。東京都立の美術館として、東京都美術館庭園美術館現代美術館とともに、都民の税金を有意義に使ってほしいです。もう一度おうかがいします。なぜ貴館は戦争報道写真展をしないのでしょうか。

<おわり>

1階

1階

!

!