20250622

ぽかぽか春庭アート散歩>2025アート散歩緑陰(6)岡崎乾二郎展&開館30周年記念 in 現代美術館

5月の第3水曜日シルバーデーは、現代美術館へ。館内には3つの展示があり、すべて65歳以上は無料です。

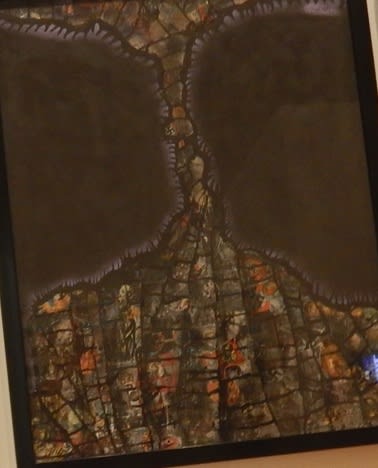

企画展。「岡崎乾二郎 而今而後」は、現代美術館の真ん中部分の1F2F3Fをエスカレータでのぼっていって観覧。2020年までの仕事、2022年からの仕事、さまざまなプロジェクトなどのテーマ別に展示されていました。

脳手術後(而後)の作品

岡崎乾二郎は、絵画、立体作品、建築、論評、絵本、ロボット制作。アートにかかわるあらゆるジャンルを手掛け、自分の世界を作り出してきました。凡人にはつかみかねる広大な世界。

岡崎によれば「造形とは私たちが世界を捉えるその認識の枠組み自体を作り変える力です。すなわち、認識を作り変えることで、世界の可塑性を開放し、世界との具体的なかかわりを通して、認識の可塑性を取り戻すことです。造形とは、この二つの可塑性を実践的に繋ぎなおすこと、而今而後これから先、ずっと先も。なんどでも世界は再生しつづける。」

6月22日の日曜美術館が岡崎乾二郎特集だったので、これから現代美術館は混むかもしれません。5月中に見ておいてよかった。

日美では、脳手術の後遺症で手が動かなくなって以後、動かない手に「鉛筆が持てない人のためのエンピツ」を握って絵を一日一枚描き始めたというエピソードが語られました。あらためて絵を描くことの楽しさに目覚めたと言います。而今而後の意味もようやく腑に落ちました。

1F と3Fに展示されているコレクション展。「開館30周年記念 MOTコレクション9つのプロフィール 1935→2025」。テーマや年代別に日本の現代美術を俯瞰する展示です。

現代美術館の口上

東京都現代美術館は、今年開館30周年を迎えました。東京都美術館から引き継いだ作品を含む約3,500点で開館した当初の常設展示では、コレクションの中から「精選された代表作」によって第二次世界大戦後の日本の前衛美術を始点に、国際的な視野から「現代美術の流れをわかりやすく示す」ことを主眼としていました。

その後、作品の収蔵を続けることで新たな視点が加わり、この「流れ」は様々に枝分かれし、変化します。2005年以降は、「MOTコレクション」展として、会期ごとに個々の作家に焦点をあてたり、横断的なテーマでメディアや制作年代の異なる作品を対比したりするなど、多角的な切り口を設けて所蔵作品を紹介しています。

その後、作品の収蔵を続けることで新たな視点が加わり、この「流れ」は様々に枝分かれし、変化します。2005年以降は、「MOTコレクション」展として、会期ごとに個々の作家に焦点をあてたり、横断的なテーマでメディアや制作年代の異なる作品を対比したりするなど、多角的な切り口を設けて所蔵作品を紹介しています。

1935年から90年間の「現代美術」について、「視点」を鑑賞の中心にして9つの部屋に分けて展示してあります。私は例によって、順番にではなく、人の数が少ない部屋を選んで歩き回ったので、年代はごちゃごちゃになっていますが、もとより現代美術は新旧の区別など私にはわからない作品が多いのですから、「現代美術の流れ」についてはわからないまま、気ままに見て回りました。ずらりと並ぶ現代美術。作品タイトルと作者名はプレートに出ていますが、ひとつひとつ照らし合わせることもしなかったので、どれがどれやら。

色と形で現代美術を見ているので、1935年の鶴岡政男《リズム》と、2011年の淺井裕介「泥絵・素足の大地」の作者やタイトルを入れ替えてキャプチャーがついていても、現代美術に弱い私には、どっちがどっちか区別できませんが。

鶴岡政男「リズム」1935 (1954)

淺井裕介「泥絵・素足の大地」2011

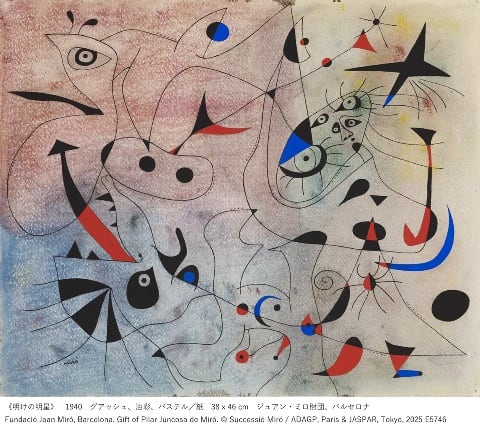

たまに、私でも作者名を知っている画家もいます。

草間彌生「戦争の津波」1977 「戦争」1977 もうひとつ「無名戦士の墓」の3作品が並んでいました。色鮮やかな水玉の印象が強い草間作品ですが、戦争というタイトルだと、暗い色調になるのですね。

「戦争の津波」 「戦争」

りんごを描いた三作品が並んでいます。えっ、セザンヌ?。セザンヌのりんごとオレンジなら、よく知っている。福田美蘭のパロディ(パロディじゃなくて、オマージュだと画家は言う)も、展覧会で見た気がします。(2013年東京都美術館)。

でも、3つも並んでいるセザンヌ。よく見ると。

森村泰昌「批評とその愛人B」 「批評とその愛人C」

制作過程は。

①セザンヌの《リンゴとオレンジの静物》(1895-1900)を撮影したものをもとにして三次元模型を作る。(白いテーブルクロスの上のりんごは、三次元にするとテーブルからころがり落ちるので、とめておかねばならないが)

②三次元の「セザンヌのりんごとオレンジ」を写真に撮る。この写真をもとに『批評とその愛人 A」を制作する。

③立体「セザンヌのりんごとオレンジ」写真にコンピュータやイメージスキャナによりりんごの数を変えた『批評とその愛人B』を制作。

④「セザンヌのりんごとオレンジ」写真のりんごにコンピュータ合成により、森村泰昌の顔を加える。『批評とその愛人C』

森村泰昌「批評とその愛人 C」のりんごの顔は自画像。森村の「美術史の娘」や「ゴッホ」に扮した一連の作品のひとつです。

自画顔りんごを見ていると、こんな顔がついていたら、とても包丁で皮剝く気はなくなる、と思う。

現代美術は、抽象画の流れ、シュールレアリズムの流れ、福田美蘭や森村泰昌のような批評性を加えたパロディ(じゃなくて、オマージュ)などがあります。私はこのパロディ(じゃなくてオマージュ)が好き。次はシュールレアリズム。純粋な抽象画は、色と形が自分に合うかどうかの問題。

3つ目の地下の展示。映像展示「シャハナ・ラジャニによる回復のための四つの行為」は、もはや体力尽き、「死と生。聖廟と聖人。失われつつある世界」というようなことを表現しているらしいのだけれど、受け止める感性がひからびてしまっていました。シャハナさん、ちゃんと見ることができなくてごめんなさい。

ということで、現代美術館前から新橋行のバスに乗り、銀座の中をバスで通過する。都会の眺めをぼうっと見ながらかえりました。和光はじめ、銀座の町と行きかう人々を見て、インダスデルタの水と川と海のごちゃまぜの世界も銀座の店と人のごちゃまぜと、岡崎乾二郎の色彩の氾濫と、もうごった煮になった世界の中を帰りました。

<つづく>