恒例の地球惑星連合大会のために、千葉・幕張に行って来ました。

(写真は20日午後のパブリックセッション「ジオパーク」の様子です)

19日の夜は、全国からガイド仲間が集まりました。

私たちは、2年前のJGN全国大会で、全国のジオパークのガイドが集まって「私たちの目指すガイド像8か条」を決めました。

話し合いでは、8か条の中でなかなか理解されていない「インタープリテーション」と、ガイド養成や組織運営について、夜と20日の午前中で議論しました。

これらについては、今年10月に男鹿半島大潟ジオパークで開かれるJGN全国大会で、全国から集まるガイドのみんなで議論をする予定です。

20日は、パブリックセッション「日本のジオパーク」で、「しくじりから見えてくるジオパークの理想像」というテーマで発表がありました。

口頭発表では、6地域のジオパークから、ジオパークの認定見送りや、2年の条件付き再認定となったことで、地域がどう変わったかなどについて、報告がありました。伊豆大島からは、事務局の臼井さんが発表しました。

詳しいことは後日、報告をします。

ポスターセッションでは、伊豆大島からは「地球を感じる教育ツアー」というテーマで、東邦大の長谷川雅美先生が中心となって発表してくれました。(私の名前も入ってますが、何もしてません)

会場では、いつもお世話になっているアジア航測の千葉先生が、噴火の面白い実験を見せてくれました。

21日は、朝から日本ジオパークの新規認定とユネスコ世界ジオパーク(UGG)推薦についてのプレゼンテーションと、日本ジオパーク委員会(JGC)委員からの質問も行われました。

その後のJGCの議論で、UGG推薦申請を行った立山黒部ジオパークと、JGN認定を目指した「土佐清水」「那須烏山」については、現地審査見送りという結論を出したそうです。国内地域が、申請段階で現地審査を行わないというのは初めてのケースだとのこと。

一方、「国引き」と「十勝岳」の2地域は現地審査が行われるそうです。

http://jgc.geopark.jp/

(写真は20日午後のパブリックセッション「ジオパーク」の様子です)

19日の夜は、全国からガイド仲間が集まりました。

私たちは、2年前のJGN全国大会で、全国のジオパークのガイドが集まって「私たちの目指すガイド像8か条」を決めました。

話し合いでは、8か条の中でなかなか理解されていない「インタープリテーション」と、ガイド養成や組織運営について、夜と20日の午前中で議論しました。

これらについては、今年10月に男鹿半島大潟ジオパークで開かれるJGN全国大会で、全国から集まるガイドのみんなで議論をする予定です。

20日は、パブリックセッション「日本のジオパーク」で、「しくじりから見えてくるジオパークの理想像」というテーマで発表がありました。

口頭発表では、6地域のジオパークから、ジオパークの認定見送りや、2年の条件付き再認定となったことで、地域がどう変わったかなどについて、報告がありました。伊豆大島からは、事務局の臼井さんが発表しました。

詳しいことは後日、報告をします。

ポスターセッションでは、伊豆大島からは「地球を感じる教育ツアー」というテーマで、東邦大の長谷川雅美先生が中心となって発表してくれました。(私の名前も入ってますが、何もしてません)

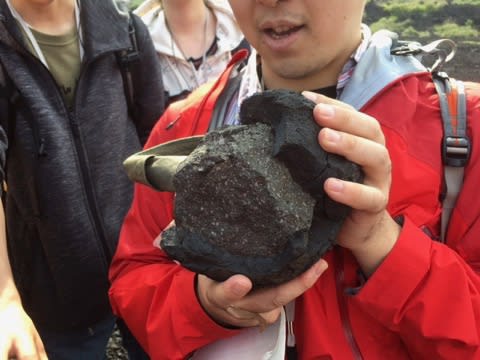

会場では、いつもお世話になっているアジア航測の千葉先生が、噴火の面白い実験を見せてくれました。

21日は、朝から日本ジオパークの新規認定とユネスコ世界ジオパーク(UGG)推薦についてのプレゼンテーションと、日本ジオパーク委員会(JGC)委員からの質問も行われました。

その後のJGCの議論で、UGG推薦申請を行った立山黒部ジオパークと、JGN認定を目指した「土佐清水」「那須烏山」については、現地審査見送りという結論を出したそうです。国内地域が、申請段階で現地審査を行わないというのは初めてのケースだとのこと。

一方、「国引き」と「十勝岳」の2地域は現地審査が行われるそうです。

http://jgc.geopark.jp/