身体障害者に適用される自動車税の減免制度を悪用し、約11万円を脱税するなどしたとして、兵庫県警暴力団対策課は25日、暴力団山口組で「直参じきさん」と呼ばれる2次団体の組長奥浦清司(71)(大阪府東大阪市)と、同組員の清家貴博(40)(大阪市港区)両容疑者を地方税法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。

ワゴン車は、全国の直参組長らが山口組総本部(神戸市灘区)に集まる「定例会」での送迎に使われていたという。

身体障害者に適用される自動車税の減免制度を悪用し、約11万円を脱税するなどしたとして、兵庫県警暴力団対策課は25日、暴力団山口組で「直参じきさん」と呼ばれる2次団体の組長奥浦清司(71)(大阪府東大阪市)と、同組員の清家貴博(40)(大阪市港区)両容疑者を地方税法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した。

ワゴン車は、全国の直参組長らが山口組総本部(神戸市灘区)に集まる「定例会」での送迎に使われていたという。

豊根村は新年度から、足が不自由な高齢者や障害者を対象に、郵便局と連携して村内の商店などで購入した品物を配達するサービスを始める。

同村は、65歳以上の高齢者の割合が約45%で県内トップクラス。人口の減少などで商店の廃業が続いている。また、村域の約9割を森林が占め、約40の集落が点在し、買い物に行くのも車やバスを利用しなければならない。

配達サービスは地域の商店を活性化し、買い物弱者を支援するのがねらい。食品や日用品などを注文した高齢者らに代わって郵便局員が商店まで品物を取りに行き、郵便物と一緒に届けるという。日本郵便と協議しながら、5月ごろから試験的にスタートする。配送料金や注文方法などは今後、検討する。

(朝日新聞 2015年2月26日掲載)

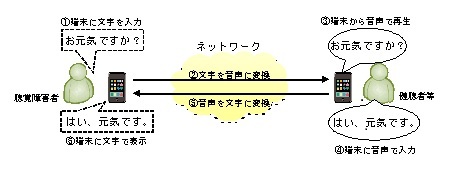

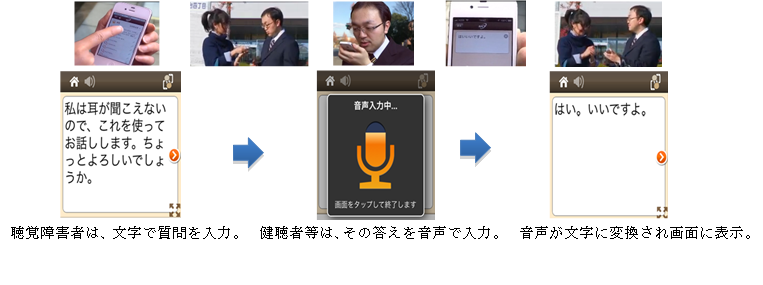

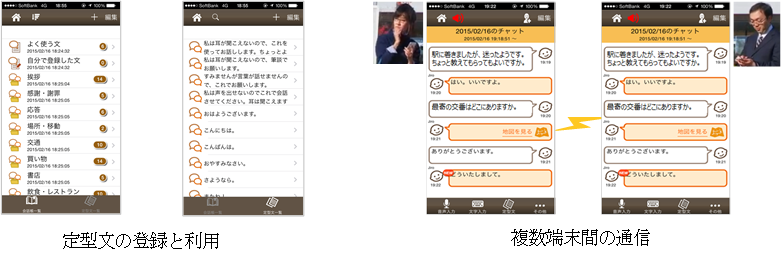

今般、独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。理事長:坂内 正夫)、株式会社フィート(代表取締役:小林 照二)及び電気通信事業者が連携し、聴覚障害者支援アプリ「こえとら」にネットワークを介した通信機能等を加え、Android端末でも利用できるように機能が拡充されました。

本日、このアプリが公開されましたのでお知らせします。

| アプリの取得方法 | App Store又はGoogle Playで「こえとら」を検索して、ダウンロードしてください。インストール後の操作方法については、以下のサポートページを御覧ください。 | |

| 対応OS | iOS 6.0以上又はAndroid 4.0以上 | |

| サポートページ |

|

|

連絡先

総合通信基盤局電気通信事業部

電気通信技術システム課

(担当:寺岡課長補佐、山本係長、佐々木官)

電話:03-5253-5858

FAX:03-5253-5863

E-mail:kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp

(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。

平成27年2月25日 総務省 (プレスリリース)

大阪府が重度の障害者や児童養護施設で暮らす児童ら約2万6千人を対象に、介護用品などに使える商品券を配る計画をしている。総額約13億5千万円の財源は、政府の緊急経済対策に盛り込まれた「地域消費喚起・生活支援型」の交付金でまかなう。今年度の補正予算案に計上し、開会中の府議会に追加提案する。

計画では、心身に重い障害があって常に介護が必要な人に5万円分、親から虐待を受けるなどして児童養護施設で暮らす児童らに2万円分の商品券を支給する。所得制限を設けるため、市町村が対象者の絞り込みを進めており、夏ごろから配り始める予定。

商品券はプリペイドカード式で、スーパーやデパートでも使えるようにする。おむつなど日常的に必要な介護用品や、文房具など日用品全般で活用してもらうことを見込むが、使い道は限定しない。

2015年2月25日 朝日新聞

地元の方から、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスについて、「今後、A型事業所の報酬体系が変わると聞いたが、どうなっていくのか。」というご指摘を頂いたので調べました。

まず、障害者の就労は概ね3つのタイプがありまして、今後、通常の事業所に向けた就労のための訓練を目的とした就労以降支援事業、A型は雇用契約に基づく就労、B型は雇用契約に基づかない就労です。今回はA型に関するものです。

A型は雇用契約に基づくため、最低賃金が適用となります。これに対して、国は報酬単価として、一日526単位(概ね1単位10円で計算しますので5260円。諸加算を入れれば6000円程度とのこと。)を事業所にお渡します。

この事業報酬というのは、事業所に対して支払われるもので、「制度上は」賃金に充てることは想定されていません。これは、A型事業所は本来、就労に対する対価が得られているはずで、そこから賃金を払うのが本筋という立てつけになっているからです。ただし、多くの事業所は事業報酬から賃金を払わないと事業所自体が成り立たないので、そうやっています。また、それに対して厚生労働省から是正等の指導も悪質なものを除けばしていないそうです。

この事業報酬は、障害者がその日就労すれば、それが1時間であろうが、5時間であろうが満額の526単位払われるという基本原則になっています。20日就労すれば、単純計算で12万円の事業報酬が事業所に支払われます。実態としては、その12万円+就労による収益の中から賃金を支払い、事業所の運営を行っています。

ただ、一部の事業所では、障害者に1時間だけ就労してもらって、最低賃金1時間分だけを支払い、残りの事業報酬を事業所に残すというようなところもあり、平成24年に短時間就労者が多い事業所に対する、事業報酬減算の仕組みが導入されています。

その時の減算制度は、1週間当たりの利用時間が週20時間未満の障害者が50%以上になっている事業所については、その比率が50-80%の場合は事業報酬を10%減、80%を超えている事業所は事業報酬を25%減となっています。一種のペナルティだと理解していいのだろうと思います。

ただ、これでも短時間利用の問題が残っていたことから、今年4月からの報酬改定ではよりペナルティの度合いが上がります。今回は少し考え方が変わっており、これまでは「週20時間未満の障害者が50%以上」という基準で減算されていましたが、今後は「1日当たりの平均利用時間が短い事業所に対する減算」になります。

例えば、平均利用時間が1日当たり1時間未満の事業所は70%減算でして、これですと事業所はほぼやっていけないでしょう。3時間未満だと50%減算でして、これでも苦しくなってくると思います。そして、今回の特徴は週4時間以上5時間未満のところにも10%減算が掛かってくるということです。週5日労働することを前提にすると、週20時間以上25時間未満の事業所にも10%事業報酬減算が出ます。これまでは週20時間未満の方が多い事業所が問題にされてきましたが、今後はその敷居が上がることになります。

ただし、これは事業所の1日当たりの平均利用時間ですので、例えば、障害の態様によってはどうしても週20時間しか働けない方がいたとしても、逆に週30時間働く方(1日6時間)がおられれば、計算上は相殺されます。

ここまでは制度の説明でした。ここから何を考えるかということですが、正直「悩ましい」と思います。A型をベースに、最低賃金が適用されるかたちで働く方が増えることはとても良いことだと思います。ただ、場合によっては(一日5時間働いていただくだけの)事業量が十分でない、障害の種別によっては1日5時間働くことが難しい、という事情は容易に想像できるところです。

機械的に考えれば、1日5時間働いていただくだけの事業量が十分でなければ雇用を減らせ、障害の種別によっては1日5時間働けないなら(雇用契約に基づかない)B型でやってもらえばいい、ということになるのかもしれませんが、障害者就労の現場を知る身としては、それを機械的に言うことには大いなる躊躇いがあります。

その一方で、雇用時間が減れば、その分、事業所が受け取る報酬の残額が増えるということにもなります。意図的に雇用時間を減らそうというインセンティブが存在していることも事実です。そこに何らかの歯止めをかけようという国の姿勢も分かります。

正直なところ、まだ全体像が見えていないところがあるので、的外れなところがあるかもしれません(きっとあるでしょう。)。地元でよく実態を伺いながら、もう少し考えを深めていきたいと思います。すいません、最後が陳腐で。

2015年02月26日 BLOGOS