美しい国 からの転載です。

非常に興味深い記事です。まだ前半ですが、戦国時代には、日本の鉄砲技術が格段に発達して、おそらく伝来元のヨーロッパを凌ぐ技術とそれを使った戦術の発達があったようです。この頃のヨーロッパは日本の教科書では大航海時代という名で、恰も冒険とロマンの時代であったかに記述されていますが、実際には白人による植民地主義の到来と有色人種の悲劇の始まりの時代です。この時代を日本がどのように生きのびていくのかが、鉄砲技術の発達と、それを捨て去っていく政策を通して語っていこうとされているように思います。

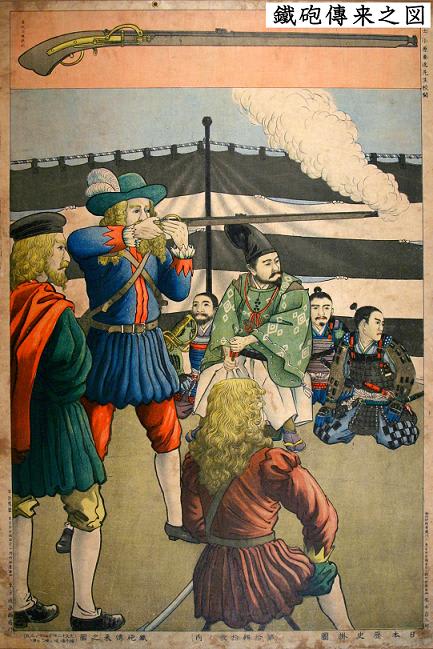

鉄砲伝来の図

筆者が尊敬してやまぬ、さくらの花びら大兄様の秀逸記事、 日本兵は“鬼畜”のような存在 沖縄県教職員組合の反日教育でも述べられていますが、我国の歴史教育は15世紀を「大航海時代」と教えています。

しかし、実態は白 人種による有色人種への暴力と収奪の歴史でした。西欧文明と出合う前、中央アメリカの人口は7千万人から9千万人あったと推定されていますが、スペイン人 の侵入後、わずか1世紀の間に、350万人に激減したと見積もられます。またアフリカから奴隷として拉致された黒人は、3千万人から6千万人に及び、その 3分の2が航海途上で死亡して、大西洋に捨てられたといわれます。有色人種の犠牲者数は、世界大戦の死亡者数さえ上回ります。暴力と収奪によって、西欧文明は、大陸間の支配構造を作り出したのです。

「近代世界システム」は、1450年頃から1540年頃までに形成されました。この支配体制は、西欧を中核とし、アジア・アフリカ・ラテンアメリカを半辺境または辺境とし、この構造の中で、近代資本主義が発達し、産業革命によって支配体制を完成させたのです。

近代世界システムでは「戦争と平和」という観点から世界秩序が構想されました。この構想を最初に体系化したのは、オランダのグロチウスの著書『戦争と平和の法』(1625) でした。時まさに三十年戦争のさなかでした。この理論をもとにして、1648年にウェストファリア条約が結ばれました。以来、ヨーロッパでは、戦争を世界 観の柱として国際関係が律せられることとなりました。これが現在に続く主権国家体制です。主権国家同士の戦争は、1480年から1950年までの460年 間に278回にのぼります。約1年8ヶ月に1回の割合で戦争が起こっていた計算となり、勿論それらに伴う、莫大な軍事支出が必要となります。

1650年代のイングランドは歳出の90%を、フランスのルイ14世は75%を軍費に充てていたといいます。

こ れら侵略的・攻撃的な西欧文明から自らの文明を守ることは、容易でなく、力には力で対抗して身を守らないと、虐殺あるいは支配されてしまいます。ラテン・ アメリカでマヤ文明・アステカ文明などが滅ぼされ、アフリカやインドの有色人種が家畜のような奴隷労働をさせられたのは、力に対し自らを防衛する能力を欠 いていたためでした。今日の我国がその様相を呈しています。

何故日本は西洋諸国の植民地にならずにすんだのかということ、もう一つは、何故日本はその後に鉄砲を捨てて刀剣の世界にもどったのかということなども歴史教育では教えていません。

我国は海洋国家ですが、単純に海があったからというのでは、フィリピンが同様の時期にスペインに征服されたのをどう説明すれば良いのでしょうか?

また、西洋諸国が植民地を拡大している時代に、鉄砲を捨てたような国は日本の他に存在するのでしょうか?

先人の生き様を教えずして歴史教育とはいえません。

過去の日本の歴史を、単なる史実、時系列として捉え、先人の生き様を教えようとしない、侵略、略奪、売国を肯定した赤い教職員組合の弊害と言っても過言ではありません。

本題に戻りますが、我々の先祖は西欧文明に出会った時から、見事に対応し、自衛を行いました。13世紀の元寇の記憶が働いたのかも知れません。天 文12年(1543)、ポルトガル人が種子島に鉄砲(火縄銃)を伝えると、領主・種子島時堯(ときたか)はポルトガルから鉄砲を購入し、刀鍛冶に命じて1 年後には10挺の鉄砲を作らせています。それから10年もすると、日本中の刀鍛冶が鉄砲を大量に製作し始めました。そして、16世紀後半には、日本は世界最大の鉄砲の生産・使用国となっていました。当時、地球を二分割していたポルトガル、スペインも、日本の軍事力を見て侵略を諦めざるをえませんでした。

米国のダートマス大学教授ノエル・ペリンの「鉄砲を捨てた日本人」(中公文庫)には次のように記述されています。

「…アラビア人、インド人、中国人いずれも鉄砲の使用では日本人よりずっと先んじたのであるが、ひとり日本人だけが鉄砲の大量生産に成功した。そればかりか、みごと自家薬籠中の武器としたのである。」

「…今日もそうだが、日本は当時も優れた工業国であった。…日本で、もっとも大量に製造されていた物がなにかというと、それは武器であって、二百年ぐらいは世界有数の武器輸出国であった。日本製の武器は東アジア一帯で使われていた。」

「少なくとも鉄砲の絶対数では、十六世紀末の日本は、まちがいなく世界のどの国よりも大量にもっていた。」

「たとえばイギリス軍全体をとってみても、その鉄砲所有数は、 日本のトップの大名六名のうちどの大名の軍隊と比べても少なかった。…1569年イギリス枢密院がフランス侵攻の際に動員できるイギリス全体の兵隊と武器 の数を決定すべく総点検を行った時のことだ、…フランス大使はスパイを通じてその情報をつかみ、「機密にされている兵隊の集計値」は二万四千、そのうち約 六千の者が銃を所持している、とパリに報告した。」

「1584年、…戦国大名の竜造寺隆信が島原方面で有馬晴信・島津家久と対戦したが、率いていた軍勢は二万五千、そのうち九千が鉄砲隊であった。…」

すなわちイギリス国全体の軍隊の銃の数よりも肥前国の竜造寺氏の銃の数の方が五割も多く、しかも日本は独自の工夫により銃の性能を高め、「螺旋状の主動バ ネと引金調整装置を発達させ」「雨中でも火縄銃を撃てる雨よけ付属装置を考案し」、当時のヨーロッパにおける戦闘と比較して、「武器においては日本人の方 が実質的に先行していたのではなかろうか」とまで記述されています。

鉄砲だけでなく、刀も鎧も日本の物の方が優れており、ヨーロッパ製の剣などは日本刀で簡単に真っ二つに切り裂かれるということが正しいかどうかを実験したそうです。

「今世紀(20世紀)の武器収集家ジョージ・キャメロン・ストーンが、16世紀の日本刀によって近代ヨーロッパの剣を真二つに切る実験に立ち会ったのが それだし、また15世紀の名工兼元(2代目)の作になる日本刀によって機関銃の銃身が真二つに切り裂かれるのを映したフィルムが日本にある。」とまで紹介されています。

投稿文字数に制限がありますので、続きは次回に述べさせていただきます。