姫路城の美しさを誇る姫路藩は、幕末の頃には、譜代大名の酒井家が治めていました。江戸末期には、多くの藩が負債を抱えていましたが、姫路藩も収入の四倍強に及ぶ73万両もの累積債務を抱えており、日常生活に支障を来すほどの困窮ぶりだったといいます。

この債務に悩んだ藩主忠以(ただざね)は藩政改革に、河合道臣を家老として登用しました。

河合寸翁(道臣の号)胸像

河合寸翁(道臣の号)胸像

河合は、質素倹約礼を布くかたわら、村々の庄屋や豪農のうち志ある者から米や麦を提供してもらい、凶作や水害、災害による飢饉に備えて、固寧倉(義倉)を設け、平素においては貯蔵された米麦を安い利息で貧農に貸し付け、生活の基礎を確保することでその安定を図るという画期的な政策を打ち出しました。

固寧倉という命名は、「民は惟れ邦(国)の本、本固ければ邦寧し。」由来は『書経』にあって、民が富めば国も富む、そんな河合一流の考えを端的に現した命名でした。

更に朝鮮人参やサトウキビなどの高付加価値な商品作物も栽培させることで、藩の収入増が図られました。

そして何よりも河合の大きな功績とされるものが、特産品の流通改革です。河合は、加古川流域で早くから栽培されていた綿花を素材とした姫路木綿が、極めて良質であることに目を付けていました。布を織る技術に優れ、薄地で柔らか、しかも白さが目立って特筆に値するものでしたが、問題は流通にありました。

大坂の問屋が介在することで、仕入れ時の買い叩きや、かなりの中間利益が吸い取られていることを知った河合は、大坂市場に見切りをつけ、藩が独占して江戸直送。江戸表で売り捌く専売権獲得を思いつきました。これは先例が無かったため事前に入念な市場調査をし、幕府役人や江戸の問屋と折衝を重ねた上、文政6年(1823年)から江戸での木綿専売に成功します。色が白く薄地で柔らかい姫路木綿は「姫玉」「玉川晒」として、江戸で好評を博しました。

また、木綿と同様に塩・皮革・竜山石・鉄製品なども専売としました。これによって藩は莫大な利益を得、道臣は27年かけて藩の負債完済を成し遂げました。

河合は、たいへん学問好きでその素養も深かったが、人間味もありました。家老とは、今の会社で言えば総務部長のような役職で人事と予算を扱います。かれは酒井家の武士たちに、

「常に藩民の模範となるように心がけろ。どういうことをして自分を役立てるかは、それぞれよく考えろ」

と言っておりました。つまり、

「姫路藩酒井家の藩士はこうあらねばならぬ」

というやかましい規範はあまり示さなかったのです。そのためにこれを誤解して、藩士の中にはそれぞれ好き勝手に生きればいいのだ、と考える者もいたのでした。多少、風紀が乱れてきた時、各セクションの責任者は河合を恨みました。

「ご家老が、規範を示さず各人勝手に生きろなどとおっしゃるから、部下がいうことを聞かなくて困る」

とぶつぶつ文句を言ったのです。このことが耳に入ると河合は各セクションに触れを出しました。。「それぞれの職場で、手に余る者は私のところへ寄越せ」。

責任者たちはよろこんで手に負えない、いわゆる”問題児”を河合のところへ送りこみました。送りこまれた連中は、河合のいうこともききません。それは、職場から追い出された屈辱感もあるし、また河合の下に入ったことで、余計目に立つからでした。城内でも、そういう連中が通るとみんな指さして嘲笑うのです。

「あいつらは、問題児なのでついに河合様の部下にさせられてしまった」

河合に預けられた問題児に、甲、乙、丙の三人がいました。河合はこの三人を集めました。

「お前たちは、今までの職場で問題児だといわれたが、いったいなにをしたのだ?」

「別に何もしません。ただ、好きなことをやらせてくれないので、上司に文句を言っただけです」

「おまえの好きなことというのはなんだ?」甲に聞きました。

「姫路の町の歴史を調べることです」と答えました。

「おまえは?」と言われて乙は答えました。

「藩がやっていることが、古くからある法規にかなっているかどうか、を調べるのが好きです」

「おまえは?」。丙に聞きました。丙はこう答えました。

「芸能が好きです」。

河合は考えました。(それぞれ特技をもっている。その特技を仕事に生かせば、いま職場でツマハジキされているこの連中も、改めてやる気を起こすだろう)。

河合は昔から姫路城の美しさに誇りを持っていました。

「城は藩の顔だ。いつまでもこの美しさを保ちたい」と希っています。しかし、城の美しさは城だけでは保てません。城下町の協力がいります。それには住民たちがその気にならなければダメです。ところが住民たちは、城の美しさにもたれかかって、ともすれば街の清掃や道路の整備の手を抜きます。河合は、

(三人に城下町を美しくする仕事をさせよう)と思い立ちました。甲には町役人たちに城や城下町の歴史を認識させ、住民へのPRをおこなわせました。乙には町役人が黙認している住民たちの、違法行為を摘発させ、これを改めさせました。町の空気がピシッと改まりました。しかしきびしいだけではダメです。町には他国の旅行者も往来します。丙には宿や酒亭での芸能指導を命じました。三人の努力は次第に実り、姫路の城下町は清潔で楽しい町に変わっていきました。

「河合様はさすがだ。手の付けられない問題児を、またうまくお使いになった」とみんな感心しました。

河合道臣は、晩年には、寸翁(すんのう)と号しました。そのため庶民からは寸翁さんと親しまれました。

姫路神社境内にある、寸翁神社

姫路神社境内にある、寸翁神社

河合は、文政4年(1821)、その功績によって奥山の阿保屋敷を与えられました。この地に河合は、私財を投じて、人材育成のための学校を建てたのです。論語の『知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ。知者は動き、仁者は静かなり。知者は楽しみ、仁者は寿(いのちなが)し』に因んで、仁寿山と名付けました。この仁寿山校に、河合は頼山陽や森田節斎、猪飼敬所などを招いて漢学・国学・医学を伝授させました。開学の精神はやがて自由に天下国家を論じる気風を生むようになり、このことによって、やがて姫路藩から、勤皇の志士が生まれていくきっかけとなりました。

参考

河合道臣 - Wikipedia

歴史の風景-播磨伝説異聞-312寸翁が馳せた夢 仁寿山校跡

問題児にも活用法がある 河合道臣 童門冬二

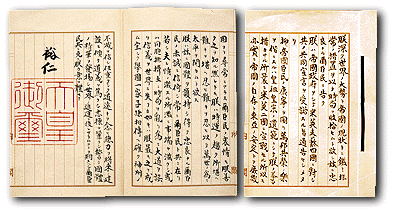

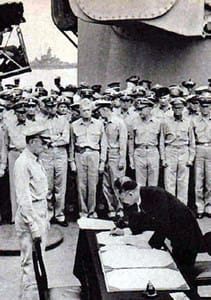

よろしく挙国一家、子孫、相伝え、よく神州の不滅を信じ、任重くして道遠きをおもい、総力を将来の建設に傾け、道義を篤くし、志操を固くし、誓って国体の精華を発揚し、世界の進運におくれざらんことを期すべし。汝臣民、それよく朕が意を体せよ

よろしく挙国一家、子孫、相伝え、よく神州の不滅を信じ、任重くして道遠きをおもい、総力を将来の建設に傾け、道義を篤くし、志操を固くし、誓って国体の精華を発揚し、世界の進運におくれざらんことを期すべし。汝臣民、それよく朕が意を体せよ