龍角寺古墳群の中でも、建設当時の様相を見せてくれるのは101号墳墓である。

古墳の周りに埴輪を配置していて、往時の姿を再現しているのである。

逆光で見ると、なんだか荘厳な景色になってくる。

正面には軍団が置かれている。

墳墓を守っているのである。

この軍団の並び方は、極めて小さな軍団であるけれど中国・秦の始皇帝のあの「兵馬俑抗」の軍団に近いような印象である。

101号墳は、龍角寺古墳群の東南端にある墳丘の直径が約25メートルの円墳で、幅約3メートルの二重の周溝を持っている。

1984年から1986年にかけて発掘が行われ、5ヶ所もの埋葬施設が検出され、土師器、須恵器、金銅製耳輪、管玉、直刀、鉄製馬具、鉄鏃、鉄鎌などの出土品が発掘されたのである。

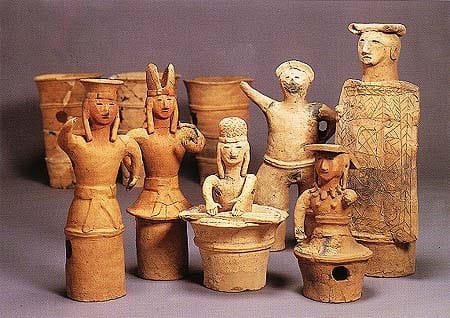

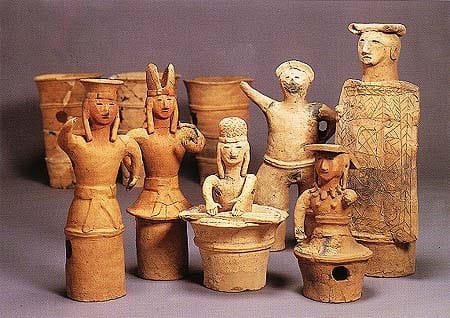

埴輪は、3世紀後半から6世紀後半にかけて造られ、前方後円墳とともに消滅したのである。

古墳時代に花開いた文化であった。

埴輪の目は鋭いのであるけれど、それはヘラでくりぬいた結果である。

そのシャープさが、ぼくには古代を感じさせる造作であるといえるのだ。

現在まで龍角寺古墳群に属する古墳の中で、16基の古墳から埴輪が検出されている。

未だ未発掘の古墳が多い事から、この古墳群は更にロマンを感じさせてくれるのである。

にほんブログ村

にほんブログ村

荒野人

古墳の周りに埴輪を配置していて、往時の姿を再現しているのである。

逆光で見ると、なんだか荘厳な景色になってくる。

正面には軍団が置かれている。

墳墓を守っているのである。

この軍団の並び方は、極めて小さな軍団であるけれど中国・秦の始皇帝のあの「兵馬俑抗」の軍団に近いような印象である。

101号墳は、龍角寺古墳群の東南端にある墳丘の直径が約25メートルの円墳で、幅約3メートルの二重の周溝を持っている。

1984年から1986年にかけて発掘が行われ、5ヶ所もの埋葬施設が検出され、土師器、須恵器、金銅製耳輪、管玉、直刀、鉄製馬具、鉄鏃、鉄鎌などの出土品が発掘されたのである。

埴輪は、3世紀後半から6世紀後半にかけて造られ、前方後円墳とともに消滅したのである。

古墳時代に花開いた文化であった。

埴輪の目は鋭いのであるけれど、それはヘラでくりぬいた結果である。

そのシャープさが、ぼくには古代を感じさせる造作であるといえるのだ。

現在まで龍角寺古墳群に属する古墳の中で、16基の古墳から埴輪が検出されている。

未だ未発掘の古墳が多い事から、この古墳群は更にロマンを感じさせてくれるのである。

荒野人