「べにや」。

館山市の長須賀交差点前の金物店「紅屋商店」の店舗と主屋は平成19年7月31日に国登録有形文化財(建造物)に指定されました。

【国登録】原簿記載:平成19年7月31日 官報告示:平成19年8月13日

【登録番号】店舗:12-0071号 主屋:12-0072号

【年代】店舗:大正13年(1924年) 主屋:昭和元年(1926年)

館山市長須賀は、境川と汐入川に挟まれ、この二つの川と館山湾が形成した砂州に町場が形成されています。江戸時代から、館山に向かう房総往還に沿って、北側の新宿から続く町並みがありました。

明治11年(1878年)、新井に館山桟橋が整備され、東京と館山が汽船で結ばれるようになると、千倉や白浜方面からの荷が集まるようになり、桟橋に近い館山下町と長須賀の古い町場との間の通り沿いに、商店が立ち並ぶようになりました。

金物を扱う紅屋商店は、現在の南房総市和田町にありましたが、明治26年(1893年)に現在の地である館山市長須賀に移転、当時使用していた建物を和田から移築し、長須賀で開業しました。しかし、大正12年(1923年)の関東大震災で店舗、住宅ともに倒壊しました。

いち早く復興し、商売再開のために店舗として活用されたのが、地震に耐えて残った蔵です。現在の紅屋商店店舗は、近くにあった店蔵を移築したものです。店舗2階に残る墨書から、大正13年3月に作業が完了したことがわかります。

震災後、長須賀一帯には、蔵を活用した店舗が数件あったといいますが、現存するのは紅屋商店店舗のみです。1・2階とも漆喰塗りの防火扉が設置され、震災復興期の店舗建築の特徴をあらわしています。

主屋は店舗側面(東側)に接続し、1階は8畳間の仏間、2階は床・棚・付書院の8畳の座敷と8畳の次の間からなります。

震災に耐え、倒壊をまぬがれた店蔵を活用した建造物として、大変貴重なものです。また、ほぼ同時に建てられた主屋は、店舗との繋がりをもち、当時の住まいの形態を今に伝えています。

※主屋の一般公開はしていませんので、ご了承ください。

<平成24年3月 館山市教育委員会>

(この項、「 」HPより)

」HPより)

「潮留橋」から斜め後方の道を行くと、「べにや」があります。この通りには、他にも古い建物があります。

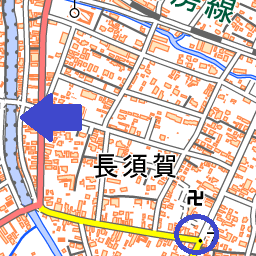

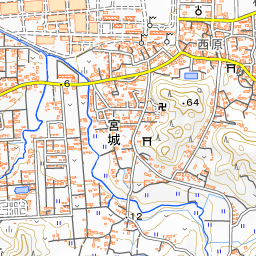

1880年代のようす。←が旧道。東側に街並み。

1880年代のようす。←が旧道。東側に街並み。

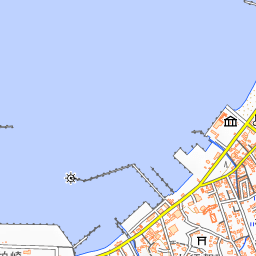

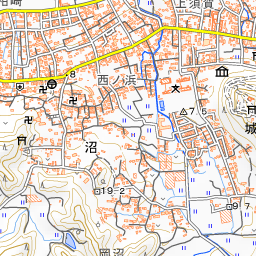

2010年代のようす。○のところに「べにや」。

2010年代のようす。○のところに「べにや」。

かつての館山の街並みは「潮留橋」から西側に「館山城」下町として広がっていたようです。新宿町から長須賀は商業(海運)の町として賑わっていました。

館山市とは?

里見氏と館山

関ヶ原の戦いでは、里見氏は徳川家康を支援して加封を受けたものの、江戸幕府成立後の1614年(慶長19年)に里見忠義が大久保忠隣改易に連座して伯耆国倉吉に転封。その後の江戸時代には市域に館山藩・北条藩・船形藩が設置されていた(ただし、設置されていた時期にはずれがあり、廃藩置県時に存在していたのは館山藩のみである)。

大坂の陣で活躍した木更津の水夫への報奨として、江戸・木更津間での渡船営業権などの特権が与えられたことにより、1615年(元和1年)新井・楠見(現在の館山市)においても船乗り30人が、大坂の陣にて活躍される。その後、木更津が上総国・安房国の海上輸送の玄関口として繁栄し、海上輸送が発達した江戸時代に主に東京湾内の輸送に五大力船(長さ31尺(約9.4メートル)から65尺(約19.7メートル)ほどの小型廻船)が活躍し、上総国・下総国同様、安房国においても海辺で穀類や薪炭などの運送に用いられる他、人を乗せて旅客輸送も行っていた。鋸南町の保田海岸を描いた歌川広重の浮世絵である『富士三十六景』の「房州保田ノ海岸」において、鋸山の下に位置する磯伝い道は館山港まで続いていたとされる[9]。当時、安房国の中心であった館山方面に至る磯伝い道は絶景の道ではあったが、交通の難所としても知られていた。海岸の崖沿いを避けたトンネルの多い道路は、明治中期になって整備されている。館山藩の廃藩後、館山城の受け取りの任にあたった佐貫藩主内藤政長がそのまま安房一国の管理に当たった。1618年(元和4年)に幕府代官の手によって再検地が行われた安房国は、以後天領、旗本領、小藩、他国の藩の飛び地領に細分化され、安房一国を治めていた旧館山藩の規模を継承する藩は現れなかった。

・・・

1868年(明治元年)の戊辰戦争では、稲葉正巳は幕府の役職を全て辞して隠退し、家督を稲葉正善に譲った上で新政府に恭順しようとしたが、江戸城開城の当日、榎本武揚率いる旧幕府海軍(榎本艦隊)が新政府への軍艦の引渡しに応じず、悪天候を理由に艦隊を館山沖へ移動。当時の館山湾は日本有数の大艦隊が碇泊する港であったため、館山の地にて兵力を整え、軍艦8隻で函館に向かう準備を整える(後の箱館戦争)。この榎本艦隊には、若年寄・永井尚志、陸軍奉行並・松平太郎などの重役の他、大塚霍之丞や丸毛利恒など彰義隊の生き残りと人見勝太郎や伊庭八郎などの遊撃隊、そして、旧幕府軍事顧問団の一員だったジュール・ブリュネとアンドレ・カズヌーヴらフランス軍人など、総勢2000余名が乗船していた。陸からは上総請西藩などの旧幕府方がそれぞれ侵攻してくるなど、館山藩は苦難を極めたがこれを乗り切り、新政府に恭順した。

廃藩置県後の交通整備

稲葉正善は翌年の版籍奉還で藩知事となり、1871年(明治4年)の廃藩置県で館山藩は廃されて館山県となり県知事となった。同年11月14日、館山県は廃藩置県によって木更津県に編入され、1874年(明治6年)木更津県と印旛県の合併により千葉県に編入された。1878年(明治11年)、北条村に安房郡役所が設置されてからは、北条地区が安房地域の政治・経済・文化の中心地となった。館山の辰野安五郎が安全社をおこし、東京(霊巖島)と館山間に汽船を就航させる計画を立てる。それに伴い、後に船形・那古・北条・館山に汽船の発着の桟橋が設置の整備が行われる。1881年(明治14年)、第一回安房共立汽船会社が設立され、安全社との競争をはじめ、その後、大倉喜八郎・渋沢栄一など財界人が株主になり、豊津村に日本水産会社を設立。1889年(明治22年)、11月より東京湾汽船会社(現在の東海汽船株式会社)が東京 - 館山航路を開設した。館山港は魚荷が多く、創業当初のドル箱航路だった。これらの館山航路整備により、館山港は房総半島への航路の拠点としての役割を担う。1919年(大正8年)に安房北条駅(現在の館山駅)が開設されると、交通の要所として、ますます北条地区に中心機能が移って行った。

軍都から港湾都市へ

1930年(昭和5年)ごろ、館山航空基地が完成し、軍専用港を施設する(東防波堤)。館山海軍航空隊、州埼航空隊、海軍砲術学校などの設置により、第2次世界大戦中は軍都として発展した。館山湾には様々な軍艦・潜水艦などが見られるようになる。大房岬と西岬地区に東京湾要塞の砲台が構築され、さらに洲ノ崎海軍航空隊が笠名・大賀に開隊するなど、軍事整備が次々と行われた。

館山は実戦の態勢となり、陸上機隊・水上機隊の両方を備える中枢基地となる。また、一時中攻隊をおいて外戦部隊の一翼を担うが、木更津基地の完成と共に、中攻隊はそちらへ移ったことにより、以後館山航空基地は内戦部隊となる。1945年(昭和20年)、那古地区川崎に空襲があり、館山港からアメリカ軍が上陸し、終戦を迎える。

戦後、カツオ漁などの餌イワシを供給する水産基地、北条海岸などの海水浴を中心とする観光都市へと移行した。1948年(昭和23年)、館山港を地方港湾に指定し、1949年(昭和24年)、東海汽船が戦争で中断していた館山航路を復活した。1953年(昭和28年)、海上自衛隊第21航空群が設立され、同年の3月に港湾区域の認可を受け、千葉県が港湾管理者となり館山港として開港する。その後、岸壁などが整備され主に資材を扱う工業港へと変貌していく。1958年(昭和33年)、南房総国定公園に一部指定され、館山港から船形魚港間の海岸道路が完成した。

2000年(平成5年)5月には、観光・レクリエーション分野での地域振興が期待されるとして、館山港が特定地域振興重要港湾に選定されており、港湾の北側に大型客船が寄港可能な館山港多目的観光桟橋(館山夕日桟橋)が整備され、2010年(平成22年)に供用開始となった。国土交通省・千葉県・館山市共同で策定した「館山港港湾振興ビジョン」に基づき、「賑わいのある海辺づくり」を基本的な計画として「みなとまちづくり」を推進している。

(以上、「Wikipedia」参照)

なるほど! そこで、館山駅東口にあるレンタサイクルを借りて、ぐるっと館山市内を回ります。

「宮城」交差点を目指して進む。左手の高台に「館山城」。