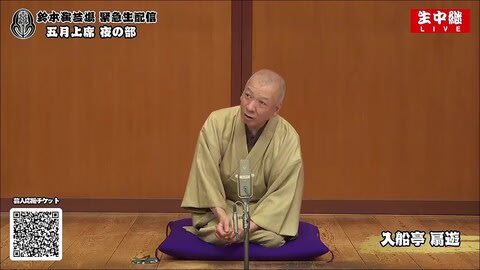

入船亭扇遊「垂乳根(たらちね)」。

このお話。展開はよく聞き知っていますが、何度聞いても面白い。

ある長屋に住む独り者の八五郎は、大家さんから勧められ、結婚することにした。

気の早い話で、その日のうちに祝言をすることになり、早速床屋と銭湯に行って身綺麗にしてきた八五郎。七輪を取り出し、火をおこしながら夫婦生活に思いをめぐらせた。差し向かいで飯を食う様子を大声に出して歌う。

♪サークサクーのポーリポリのチンチロリン、ザークザクのバーリバリのガーシャガシャ

『食事が始まると茶漬けが出て来てさ、おかみさんはそれを上品にサークサク、沢庵を箸で摘んでポーリポリ。箸が茶碗に当たってチンチロリン。俺の方はでかい茶碗で茶漬けをザークザーク、沢庵だってでかい奴をバーリバリ。箸が茶碗に当たってガーシャガシャ』

話に偽りなく美人のお嬢さんに、八五郎は大喜び。

二人きりになった所で八五郎がご挨拶。すると、お嫁さんの返事。

「賤妾浅短にあって是れ学ばざれば勤たらんと欲す」

「なになに、『金太郎を干す』だって?」

わけがわからない。名前をたずねると、

「自らことの姓名は、父は元京の産にして、姓は安藤、名は慶三、字を五光。母は千代女(ちよじょ)と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜丹頂の鶴を夢見て妾(わらわ)を孕めるが故、垂乳根の胎内を出でしときは鶴女(つるじょ)。鶴女と申せしが、それは幼名、成長の後これを改め、清女(きよじょ)と申し侍るなり」

漢文調でよどみなく並べ立ててのける。紙に書いてもらい、早速読んでみた八五郎。しかし、途中から読経の節になってしまい、最後には「チーン、親戚の方からどうぞご焼香を」。

翌朝、お清、朝食を用意し始める。ところが、米がどこにあるかわからないので、寝ている八五郎のところへ尋ねに来た。

「アァラ、わが君! アァラ、わが君!」

八五郎もびっくり、「その『わが君』ってのは俺のことかい? そのうち『我が君のハチ公』だなんて変なあだ名がつくからやめてくんねえ」と苦情を言い、何事かと聞くと「シラゲの在り処、いずくんぞや?」。

米びつの場所一つを教えるのに一苦労。お清は料理を再開するが、今度は味噌汁の具がなくて困った。そこへ八百屋がやってくる。

「これこれ、門前に市をなす商人、一文字草を朝げのため買い求めるゆえ、門の敷居に控えておれ」

芝居がかった言葉につい釣られ、八百屋も思わず「はぁはぁー!」と平伏してしまう。

一文字草とは長ネギのこと。

そんなこんなでご飯が整い、八五郎を起こす。

「アァラわが君。日も東天に出御(しゅつぎょ)ましまさば、うがい手水に身を清め、神前仏前へ燈灯(みあかし)を備え、御飯も冷飯に相なり候へば、早く召し上がって然るべう存じたてまつる、恐惶謹言」

今度は八五郎が釣られて

「飯を食うのが『恐惶謹言』、酒なら『依って(=酔って)件の如し』か」

「たらちね」:『母』にかかる枕詞。漢字では『垂乳根』と書く。

「精げ(シラゲ)」:白米。宮中の女房言葉に由来。

「一文字草(ヒトモジグサ)」:『長ネギ』。これも、宮中の女房言葉に由来。

「恐惶謹言(キョウコウキンゲン)」:文書や手紙の末尾につける挨拶語で、『恐れかしこみ、謹んで申し上げる』。

「依って件の如し(ヨッテクダンノゴトシ)」:恐惶謹言とおなじく末尾の挨拶語。『以上、右(本文)に書いたとおりである』。

1972年に九代目入船亭扇橋に入門。前座名「扇ぽう」を名乗る。77年に二つ目昇進で「扇好」、85年に真打昇進で「扇遊」と改名した。

淀みないしゃべりと明るく粋な芸風で、観客を江戸情緒の世界へと引き込む古典落語の名手。表情豊かに艶っぽい女を見事に演じる。

「携帯電話も持っていない古いタイプの人間」とは本人の談。得意ネタは「明烏」「不動坊火焔」など。92年の「入船亭扇遊独演会」にて、文部省芸術祭賞を受賞。

1953年、静岡県生まれ。落語協会所属。

肩のこらない軽やかな芸風で、親しみやすい。。

柳亭こみち「蚤のかっぽれ」。

母蚤「坊や、そんなにちょこちょこ出歩いたら、あぶないじゃないか。」

子蚤「大丈夫だよ、あぶない時にはピョーンと跳ねちゃうから。」

・・・

男「♪沖ぃぃの、暗ぁいのぉぉに、白ぁ帆が見える・・・」

母「ここの親父が帰って来たよ。」

男「♪あれは紀の国、ヤレコノオッコレワイサノサ・・・」

子「あのおじさん、踊ってらぁ、面白いな。サノサッサッサ・・・」

母「お前まで踊っちゃいけないよ。あれは、かっぽれという下等な踊りで、踊ると、お前の人柄、じゃない、蚤柄にかかわるから、およし。」

子「じゃあ、おっかちゃん、あの人は下等な人なのかい。」

母「下等だとも、ロクな人間じゃないよ。お父つぁんは、あの男に捕まって、親指の爪でつぶされちまったんだよ。だから、あの男は、お前にとって親の仇、私にとっては亭主の仇。」

子「そいじゃあ、あたいが親の仇を討ってくるから。あの男の血をうんと吸ってやるんだから・・・はは、やってら、おもしろいな、これで血を一杯呑みながら、かっぽれを見物したら、愉快だろうな。この辺で血を吸ってやれ。お父っちゃんの仇、覚悟しろ・・・いけない、堅いと思ったら、かっぽれに夢中になって、カカトを刺していた。背中へ廻ってみよう。」

男「♪エ、ヤレコノコレワイサ、と、なかなか上手くできねぇ、とてもシラフじゃできねぇ、一杯ひっかけてくるかな。」

子「あ、出かけるのかい、困ったな、背中の奥に潜り込んだから、出るに出られない。こっちも腰を据えてチビチビ頂くか・・・だんだん血が濃くなってきやがった、お酒入りだぞ。」

男「おい、姉さん、お銚子のお代わりだよ。ああ、痒い、姉さん、ちょっと背中を見てくんねぇ、背筋に蚤が一匹いやがるんだ。」

女中「ちょっと着物を脱いで、振るっちまえば落ちますよ。」

子「ああ、良い心持になってきたぞ。あ、いけねぇ、もう少しで振るい落されるところだった。見つからなければ良いんだが・・・あっ、しまった!」

男「ちくしょう、つかまえたぞ、人の血をさんざん吸いやがって。」

子「おじさん、勘弁しておくれよ。」

男「変だな、誰だい?」

子「蚤だい。勘弁しておくれよ。」

男「人の体を食い荒らして、つかまったら、勘弁してくれとは何だ。」

子「もし、勘弁してくれるなら、あたいがかっぽれを踊って見せるよ。」

男「かっぽれを踊るような粋な蚤ならむやみに殺すもんか。助けてやるから、さぁ、踊ってみろ。」

子「かっぽれなんてものは、シラフじゃ上手く出来ないだろ。おじさんは、何のために、ここへ酒を呑みにきたんだい?」

男「ぜいたく言ってやがら、さぁ、ついでやる。」

子「おっと、と、と、散ります散ります。」

男「ふん、いっぱしの口をきくねぇ。」

子「おじさん、ひとつ、返杯をしよう。」

男「なかなか心得てるねぇ。さあ、お前に返すぞ、おっと、銚子が空だ、姉さん、お銚子のお代わりだ。そろそろ、かっぽれが出そうなもんだ、俺が歌うから、ひとつ踊って見せてくれ。」

子「じゃおじさん、景気の良い声でたのまぁ。」

男「よしきた・・・♪アヨイヨイヨイ、沖ぃぃのぉ・・・」

子「セッセ(踊る)。」

男「ふうん、うめえもんだな・・・♪暗ぁいのぉに・・・」

子「アヨトコラサ。」

男「こりゃあおもしれぇや、こりゃ・・・♪白ぁ帆がぁ見える・・・」

子「アヨトコラサ。」

男「♪あれは紀の国、エヤレコのコレワイサ。」

子「サのサッサッサ。」

男「いや、どうも恐れ入ったね。鮮やかなもんだね・・・♪ぇ豊年じゃあ、満作じゃ、あすは旦那の稲刈りで、小束にからげてちょいと投げた、投げぇぇたぁ・・・おい、合いの手を入れねぇか、おい蚤、どこへ行った?どこかへ跳ねちまったのかな、あ、しまった、ノミ逃げをされた。」

今回は、出かける場面はなく、家でのお話に。

2003(平成15)年 早稲田大学卒業 社会人を経験後、柳亭燕路に入門 前座名「こみち」

2006(平成18)年11月 二ツ目昇進

2017(平成29)年9月21日 真打昇進

趣味

ピアノ・ギター・ウクレレ演奏 野球(落語協会野球部所属) 日本舞踊(吾妻流名取、名取名「吾妻春美」) 長唄

自己PR

唄って踊れて、古典落語がしっかりできる噺家を目指しています!

こみち師匠の文章を掲載。

20代前半までは芝居が好きで、売れる前の古田新太さんや堺雅人さんたちの芝居を観に、時間があれば小劇場に通っていました。ある日チケットがどうしても取れないときに、友人に寄席を勧められ、人生が変わりました。ジジイがただボソボソしゃべっているだけの落語がこんなに面白いなんて(笑)。芝居通いをぱったりやめ、寄席に通うようになり、挙句は「噺家になりたいです」と会社に辞表を出してしまいました。

政府の緊急事態宣言の発出で、高座に上がれなくなったときはつらくて仕方がなかったです。考えるとつらいので、新しいネタを練ったり、稽古をしたり、噺を覚えたりと、プラス思考に転換しました。

家庭では夫婦ともに「不要不急」の商売とされ、2DKの狭い部屋で2人の息子がどう楽しく過ごせるのか、家族全員が心身ともに元気でいられるように気を配りました。

・・・

寄席は再開されたけど、お客様はかなり減りました。そもそも、落語協会には真打は200人以上いますが、寄席に出られるのは一握りです。今後は、使っていただける噺家もさらに淘汰されるかもしれません。

自粛中はとてもつらかったけど、修業時代に比べれば、たいしたことはありません。落語がやりたいのに何年も掃除ばかり。そのうちに、ただただ「落語がやれればいい」と思うようになりました。

「ああ、これが修業の意味なのだ」ということが後になってわかりました。「竹に雪が積もって、その重さが取り払われたとき、すっと伸びるのだ」と師匠方に言われた意味を体感したのです。

・・・

入門当初の稽古では、抑揚や気持ちは置いておいて、大きな声を出します。何百回もやっているうちに、「ご隠居さん」や「八っつぁん」が身近になっていくのです。

ところが、男性の役を男性らしく演じることは、女性にとっては簡単ではありません。セリフの徹頭徹尾を男性である登場人物として成立させることができて、初めて「マイナスをゼロに戻した」ことになるのです。

これに対し、男性の噺家はゼロからスタートし、噺を面白くしていきます。少しの間、会わないうちにうまくなったなと感じることも少なくありません。

私は真打ちです。女性の噺家としては「違和感なく聞こえた」は及第点。「(違和感はないけど)男性のほうが面白かった」ではだめです。生き残っていくには、自分しかできない演出を加えなければなりません。

古典落語は脈々と語り継がれた確固たるものがあります。そして、男性が築いてきた伝統・文化を女性がやるとどうなるかを今、試されているのです。唄や踊りを取り入れたり、これまでスポットライトが当たらなかった江戸の女性を登場させたり、本当のチャレンジはこれからが本番です。

新型コロナウイルスは、現代社会に深刻な分断をもたらしている。ワクチンや治療薬が普及し、コロナ後の社会がやってきたとき、エンターテインメントが人々を癒し、協調を取り戻す力となる。

寄席に来るお客様は、コロナ禍でも寄席を盛り上げたいというお気持ちでいらしてくださいます。ソーシャルディスタンスの客席では笑いの火は付きにくいけど、いつも通りの笑顔です。

一方で、お年を召したお客様は寄席から遠ざかりました。「人込みが怖い」「電車に乗るのが怖い」とのお便りをいただき、お米やお肉を送ってくださる方もいます。

寄席に来られないお客様のために、インターネット配信やSNSで笑いや近況を発信していますが、お客様の中にはメールアドレスやインターネットとは無縁で、配信にたどり着くことができない方もいます。

でも無理して来ていただくことはないと思います。恐怖を感じながら、高座を見ても楽しめないですから。身の安全が第一です。お互いの気持ちは通じ合っていると思いたいです。というか、落語から離れてしまうお客様のことは、結構こちらは気にしていますよ。

時間はかかりますが、コロナ禍がいずれ終息し、寄席にお客様がどっといらっしゃるのを心待ちにしています。音楽や演劇などのエンターテインメントは、「不要」ではなく、人の心が元気でいるためにはなくてはならないものだと信じています。

「コロナ危機に克つ:落語家 柳亭こみちさん」

(この項、「社団法人 日本生産性本部」HPより)