「絹の道資料館」。

バス停「絹の道入口」。 その先、左手を行くと「絹の道資料館」へ。

その先、左手を行くと「絹の道資料館」へ。

(11:44)「大栗川」に架かる「御殿橋」を渡ります。

欄干にあるレリーフ。

「武蔵国南多摩郡由木村鑓水 大塚山道了堂境内之図」。往時の賑わいが偲ばれます。

「絹の道」という表示。

「絹の道」という表示。

(11:49)左手のガードレールの崖際に大きな榎。「一里塚」跡といわれています。

眼下に里山風景が広がります。

(11:50)炎天下、ようやく「絹の道資料館」へたどり着きました。

「休憩室」があり、ここで昼食がてら大休止。やっと着いた! という感じ。

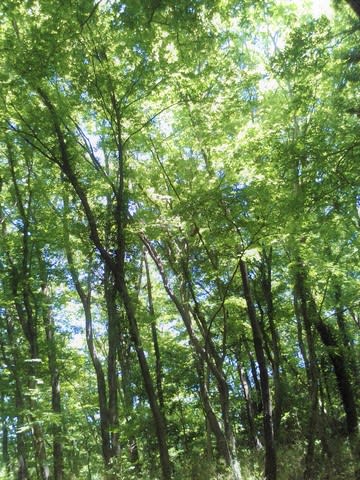

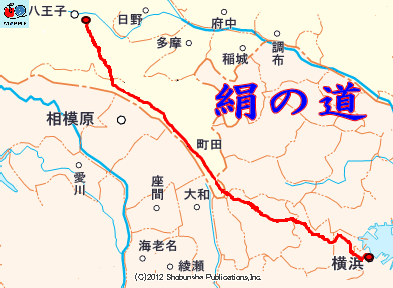

「国道16号線」へ出るまで、→の道を歩いてきたようです(上が南)。

「国道16号線」へ出るまで、→の道を歩いてきたようです(上が南)。

「市史跡 絹の道」

「絹の道」は、横浜が開港し、鉄道が発達する明治の中ごろまで輸出用の生糸が多数運ばれたルートの一つです。現在、御殿橋のたもとから「絹の道碑」の前までの約1.5㎞が「絹の道」として市の史跡に指定されています。このうち、特に昔の面影をよく残す未舗装部分約1.0㎞は文化庁選定「歴史の道百選」にも選ばれました。

「絹の道資料館」

・・・市指定史跡「絹の道」の中心的な施設として、かつての鑓水の生糸商、八木下要右衛門家屋敷跡に休憩所を兼ね備えた資料館を建設することになりました。

この計画にしたがって、昭和62年から、発掘調査による遺構の確認や、石垣の復元などを経て、生糸商人屋敷の景観をイメージした木造の門や、入母屋屋根をもつ絹の道資料館が平成2年3月に開館しました。

展示室には絹の道の歴史、生糸や養蚕の生産技術、鑓水商人の事績や、絹の道に関連したキリスト教布教などパネルや資料が展示されていて、見所多し。

さて、いよいよ史跡「絹の道」へ向かいます。

本来なら下って来る予定でしたが、上って鑓水峠・大塚山公園へ。

(12:23)しばらく進むと「絹の道」への分岐点。

案内板や「秋葉大権現」など3基の石塔があります。

→は「絹の道」の後、たどる尾根道。

市指定史跡 絹の道

安政6年(1859)の横浜開港から明治の初めの鉄道の開通まで、八王子近郷はもとより長野・山梨・群馬方面からの輸出用の生糸が、この街道(浜街道)を横浜へと運ばれた。

八王子の市にほど近い鑓水には生糸商人が多く輩出し、財力もあって地域的文化も盛んとなり、鑓水は「江戸鑓水」とも呼ばれた。

なお、この「絹の道」という名称は、地域の研究者が昭和20年代の末に名づけたものである。

歩き始めは、舗装道路ですが、そのうち山道になります。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

ここからは順序を変えて、①峠(大塚山公園)から下ってくる写真構成にします。

② 小高い木々に覆われ、眺望は悪い。

小高い木々に覆われ、眺望は悪い。

③ 下り坂。

下り坂。

④階段脇に「絹の道」と刻まれた大きな石塔と案内板。

⑤雨上がりのため、足下が滑りやすいので要注意。左右に竹林が。

⑥小さな谷を隔てて、住宅が何棟も。 「北野台住宅団地」。

「北野台住宅団地」。

⑦木洩れ日の中、山道を下ります。

振り返る。

⑧こうして再び舗装道路に出て、「絹の道」分岐点となります。

「絹の道資料館」前の道。

「絹の道資料館」前の道。

ほぼ尾根筋なのに、ところどころ、窪地状のところを進むので、大雨の時は、ぬかるみを歩くことになりそうです。かつては大きな荷物を背負っての歩き。通行量の増大で、次第に道にくぼみが出来たのでしょうか。かなり難儀をした、と。

結局、大塚山公園(鑓水峠)を往復して約35分でした。

ところで、

「鑓水」という地名の由来は?

鑓水は大栗川の源流部 にあたり湧水が大変豊富であった。そのため、多摩丘陵の斜面に槍のように尖らせた竹筒を打ち込んで飲料水を得ていた。この方法を「ヤリミズ」と言い、地名の由来になったと言われる。

「鑓水商人」とは

江戸時代、鑓水は生糸の取引で「江戸鑓水」と呼ばれるほどにぎわいをみせ、鑓水商人という商人集団が生まれた。日米修好通商条約により横浜港が開港すると、高値で売りたい養蚕農家と生糸の欲しい外国商社との間を取り持ち、各地から生糸を買い集め、鑓水村にある自前の蔵に蓄え、頃合いをみて高値転売を行うという手法で一層発達した。この時代、平本平兵衛・八木下要右衛門・大塚徳左衛門・大塚五郎吉などの商人が活躍し、1851年(嘉永4年)には、まだ鎖国中にもかかわらず、外国人を接待するための「異人館」と呼ばれた螺旋階段つきの洋館まで建てられ、開国後にはイギリスの外交官、アーネスト・サトウも「異人館」を訪れ、宿泊したという。鑓水は最盛期を迎えるが、そのほとんどが明治時代の中ごろまでには没落してしまった。

(以上、「Wikipedia」参照)。どうも後半は身も蓋もない表現ですが。

そこで、

みなさんは、絹の道と呼ばれる道が、八王子に残っているのを知っていますか?

「絹の道」と刻んだ石の記念碑がたてられている鑓水峠から、南へ下る約1.5kmの短い区間ですが、八王子の史跡として保存され、平成8年(1996)には全国の歴史ある道の中から特に昔の面影を残す道筋を選んだ《歴史の道・百選》に指定されました。

どんな歴史がある道なのか調べてみましょう。

絹の道のはじまり

絹の道の歴史は、安政6年(1859)の横浜港開港にはじまります。開港と同時にはじまった外国との貿易の中で、輸出品の中心となったのが生糸でした。そして、八王子から横浜港へ大量の生糸を運ぶために使われたのが、絹の道でした。でも、当時はこの道は「浜街道」と呼ばれていました。「絹の道」という名称は、昭和20年代末に地域の研究者・橋本義夫氏らによって名づけられ、今ではすっかり定着しています。当時の生糸の主な生産地 は、上州(群馬県)、甲州(山梨県)、信州(長野県)などでしたが、つくられた生糸の多くは、八王子の市に集められ、多摩丘陵をこえ町田をとおり横浜に運ばれました。

また、絹の道は、八王子に西洋文明を伝える道でもありました。

なぜ八王子は、運搬の基点になっていたのでしょう

もともと八王子の周辺では、養蚕や機織りが盛んに行われていましたが、養蚕地帯の中でも横浜港に近く、江戸にも近いといった地理的条件に恵

まれていました。そのうえ、商売がうまく、江戸時代から生糸の取り引きを盛んに行っていた鑓水商人と呼ばれた人たちの活躍も大きかったようです。

生糸はどのように運ばれたのでしょう

当時は、まだ鉄道も自動車もありませんでしたので、もっぱら人々の肩に背負われたり荷車に積まれたり、牛馬で運ばれたりしていました。現在でも絹の道を歩いてみると、お椀のようにくぼんだ道が続いているところがあります。そのような道の形からも、当時の往来の激しさが想像できます。大栗川沿いには、道しるべもたっています。慶応元年(1865)に 絹の道がにぎわっていた頃のもので、正面には八王子道、左側、はら町田・神奈川・ふじさわ、右側、はし本・津久井 つくい ・大山ときざまれてあります。当時の人はここで道を確認していたのでしょう。

このように、にぎわっていた絹の道も明治22年(1889)の甲武鉄道(今の中央線)の八王子までの開通や明治41年(1908)の東神奈川と八王子 をむすぶ横浜鉄道(今の横浜線)の開通など新しい交通路が開かれると、その役割を終えていきました。

鑓水商人

現在は、のどかな風景をみせる鑓水の集落ですが、当時は生糸の取引で栄え、にぎわいをみせていました。鑓水は横浜への生糸の積み出しに活躍した商人たちの根拠地で、彼らは、鑓水商人と呼ばれました。

鑓水商人は、横浜開港前からすでにはなやかに活躍していた生糸商人で、鑓水の地が「江戸鑓水」と呼ばれるほどに繁栄させ、代々名を継いでいました。横浜港が開港すると、彼らは、それまでの経験をいかし、さらに富を増やしていったのです。鑓水商人として、平本平兵衛・八木下要右衛門・大塚徳左衛門・大塚五郎吉などの名前が知られています。

しかし、彼らの没落は早く、それぞれの事情のため、明治の中頃までには商人としての活躍を終えてしまいます。活躍の場を失っていった背景には、国の政策によって、機械製糸の大工場で作られた生糸が、大きな問屋の手に渡り輸出されるようになった時代の流れもありました。

(この項、「絹の道と鑓水商人 - 八王子市図書館

https://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/pdf/004.pdf」より。ただし、小学生向き。フリガナは省いた。)

この付近の今昔。

1880年代のようす。街道は尾根筋を通り、鑓水村から「御殿橋」(○)を渡っていく。

2010年代のようす。北側は住宅開発が進んでいるが、南側はまだ里山の風景を残している。

バス停「絹の道入口」。

その先、左手を行くと「絹の道資料館」へ。

その先、左手を行くと「絹の道資料館」へ。

(11:44)「大栗川」に架かる「御殿橋」を渡ります。

欄干にあるレリーフ。

「武蔵国南多摩郡由木村鑓水 大塚山道了堂境内之図」。往時の賑わいが偲ばれます。

「絹の道」という表示。

「絹の道」という表示。(11:49)左手のガードレールの崖際に大きな榎。「一里塚」跡といわれています。

眼下に里山風景が広がります。

(11:50)炎天下、ようやく「絹の道資料館」へたどり着きました。

「休憩室」があり、ここで昼食がてら大休止。やっと着いた! という感じ。

「国道16号線」へ出るまで、→の道を歩いてきたようです(上が南)。

「国道16号線」へ出るまで、→の道を歩いてきたようです(上が南)。「市史跡 絹の道」

「絹の道」は、横浜が開港し、鉄道が発達する明治の中ごろまで輸出用の生糸が多数運ばれたルートの一つです。現在、御殿橋のたもとから「絹の道碑」の前までの約1.5㎞が「絹の道」として市の史跡に指定されています。このうち、特に昔の面影をよく残す未舗装部分約1.0㎞は文化庁選定「歴史の道百選」にも選ばれました。

「絹の道資料館」

・・・市指定史跡「絹の道」の中心的な施設として、かつての鑓水の生糸商、八木下要右衛門家屋敷跡に休憩所を兼ね備えた資料館を建設することになりました。

この計画にしたがって、昭和62年から、発掘調査による遺構の確認や、石垣の復元などを経て、生糸商人屋敷の景観をイメージした木造の門や、入母屋屋根をもつ絹の道資料館が平成2年3月に開館しました。

展示室には絹の道の歴史、生糸や養蚕の生産技術、鑓水商人の事績や、絹の道に関連したキリスト教布教などパネルや資料が展示されていて、見所多し。

さて、いよいよ史跡「絹の道」へ向かいます。

本来なら下って来る予定でしたが、上って鑓水峠・大塚山公園へ。

(12:23)しばらく進むと「絹の道」への分岐点。

案内板や「秋葉大権現」など3基の石塔があります。

→は「絹の道」の後、たどる尾根道。

市指定史跡 絹の道

安政6年(1859)の横浜開港から明治の初めの鉄道の開通まで、八王子近郷はもとより長野・山梨・群馬方面からの輸出用の生糸が、この街道(浜街道)を横浜へと運ばれた。

八王子の市にほど近い鑓水には生糸商人が多く輩出し、財力もあって地域的文化も盛んとなり、鑓水は「江戸鑓水」とも呼ばれた。

なお、この「絹の道」という名称は、地域の研究者が昭和20年代の末に名づけたものである。

歩き始めは、舗装道路ですが、そのうち山道になります。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。ここからは順序を変えて、①峠(大塚山公園)から下ってくる写真構成にします。

②

小高い木々に覆われ、眺望は悪い。

小高い木々に覆われ、眺望は悪い。

③

下り坂。

下り坂。④階段脇に「絹の道」と刻まれた大きな石塔と案内板。

⑤雨上がりのため、足下が滑りやすいので要注意。左右に竹林が。

⑥小さな谷を隔てて、住宅が何棟も。

「北野台住宅団地」。

「北野台住宅団地」。⑦木洩れ日の中、山道を下ります。

振り返る。

⑧こうして再び舗装道路に出て、「絹の道」分岐点となります。

「絹の道資料館」前の道。

「絹の道資料館」前の道。 ほぼ尾根筋なのに、ところどころ、窪地状のところを進むので、大雨の時は、ぬかるみを歩くことになりそうです。かつては大きな荷物を背負っての歩き。通行量の増大で、次第に道にくぼみが出来たのでしょうか。かなり難儀をした、と。

結局、大塚山公園(鑓水峠)を往復して約35分でした。

ところで、

「鑓水」という地名の由来は?

鑓水は大栗川の源流部 にあたり湧水が大変豊富であった。そのため、多摩丘陵の斜面に槍のように尖らせた竹筒を打ち込んで飲料水を得ていた。この方法を「ヤリミズ」と言い、地名の由来になったと言われる。

「鑓水商人」とは

江戸時代、鑓水は生糸の取引で「江戸鑓水」と呼ばれるほどにぎわいをみせ、鑓水商人という商人集団が生まれた。日米修好通商条約により横浜港が開港すると、高値で売りたい養蚕農家と生糸の欲しい外国商社との間を取り持ち、各地から生糸を買い集め、鑓水村にある自前の蔵に蓄え、頃合いをみて高値転売を行うという手法で一層発達した。この時代、平本平兵衛・八木下要右衛門・大塚徳左衛門・大塚五郎吉などの商人が活躍し、1851年(嘉永4年)には、まだ鎖国中にもかかわらず、外国人を接待するための「異人館」と呼ばれた螺旋階段つきの洋館まで建てられ、開国後にはイギリスの外交官、アーネスト・サトウも「異人館」を訪れ、宿泊したという。鑓水は最盛期を迎えるが、そのほとんどが明治時代の中ごろまでには没落してしまった。

(以上、「Wikipedia」参照)。どうも後半は身も蓋もない表現ですが。

そこで、

みなさんは、絹の道と呼ばれる道が、八王子に残っているのを知っていますか?

「絹の道」と刻んだ石の記念碑がたてられている鑓水峠から、南へ下る約1.5kmの短い区間ですが、八王子の史跡として保存され、平成8年(1996)には全国の歴史ある道の中から特に昔の面影を残す道筋を選んだ《歴史の道・百選》に指定されました。

どんな歴史がある道なのか調べてみましょう。

絹の道のはじまり

絹の道の歴史は、安政6年(1859)の横浜港開港にはじまります。開港と同時にはじまった外国との貿易の中で、輸出品の中心となったのが生糸でした。そして、八王子から横浜港へ大量の生糸を運ぶために使われたのが、絹の道でした。でも、当時はこの道は「浜街道」と呼ばれていました。「絹の道」という名称は、昭和20年代末に地域の研究者・橋本義夫氏らによって名づけられ、今ではすっかり定着しています。当時の生糸の主な生産地 は、上州(群馬県)、甲州(山梨県)、信州(長野県)などでしたが、つくられた生糸の多くは、八王子の市に集められ、多摩丘陵をこえ町田をとおり横浜に運ばれました。

また、絹の道は、八王子に西洋文明を伝える道でもありました。

なぜ八王子は、運搬の基点になっていたのでしょう

もともと八王子の周辺では、養蚕や機織りが盛んに行われていましたが、養蚕地帯の中でも横浜港に近く、江戸にも近いといった地理的条件に恵

まれていました。そのうえ、商売がうまく、江戸時代から生糸の取り引きを盛んに行っていた鑓水商人と呼ばれた人たちの活躍も大きかったようです。

生糸はどのように運ばれたのでしょう

当時は、まだ鉄道も自動車もありませんでしたので、もっぱら人々の肩に背負われたり荷車に積まれたり、牛馬で運ばれたりしていました。現在でも絹の道を歩いてみると、お椀のようにくぼんだ道が続いているところがあります。そのような道の形からも、当時の往来の激しさが想像できます。大栗川沿いには、道しるべもたっています。慶応元年(1865)に 絹の道がにぎわっていた頃のもので、正面には八王子道、左側、はら町田・神奈川・ふじさわ、右側、はし本・津久井 つくい ・大山ときざまれてあります。当時の人はここで道を確認していたのでしょう。

このように、にぎわっていた絹の道も明治22年(1889)の甲武鉄道(今の中央線)の八王子までの開通や明治41年(1908)の東神奈川と八王子 をむすぶ横浜鉄道(今の横浜線)の開通など新しい交通路が開かれると、その役割を終えていきました。

鑓水商人

現在は、のどかな風景をみせる鑓水の集落ですが、当時は生糸の取引で栄え、にぎわいをみせていました。鑓水は横浜への生糸の積み出しに活躍した商人たちの根拠地で、彼らは、鑓水商人と呼ばれました。

鑓水商人は、横浜開港前からすでにはなやかに活躍していた生糸商人で、鑓水の地が「江戸鑓水」と呼ばれるほどに繁栄させ、代々名を継いでいました。横浜港が開港すると、彼らは、それまでの経験をいかし、さらに富を増やしていったのです。鑓水商人として、平本平兵衛・八木下要右衛門・大塚徳左衛門・大塚五郎吉などの名前が知られています。

しかし、彼らの没落は早く、それぞれの事情のため、明治の中頃までには商人としての活躍を終えてしまいます。活躍の場を失っていった背景には、国の政策によって、機械製糸の大工場で作られた生糸が、大きな問屋の手に渡り輸出されるようになった時代の流れもありました。

(この項、「絹の道と鑓水商人 - 八王子市図書館

https://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/pdf/004.pdf」より。ただし、小学生向き。フリガナは省いた。)

この付近の今昔。

1880年代のようす。街道は尾根筋を通り、鑓水村から「御殿橋」(○)を渡っていく。

2010年代のようす。北側は住宅開発が進んでいるが、南側はまだ里山の風景を残している。

」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。○の部分。

1880年代のようす。○の部分。

2010年代のようす。右が「八王子医療刑務所」。

2010年代のようす。右が「八王子医療刑務所」。

右手に「京王片倉」駅。

右手に「京王片倉」駅。

1880年代のようす。道は二手に分かれている。

1880年代のようす。道は二手に分かれている。

2010年代のようす。様変わり。旧道の痕跡?

2010年代のようす。様変わり。旧道の痕跡?

「野菜無人販売所」。いまだ健在。

「野菜無人販売所」。いまだ健在。

「シルクロードハイツ」の表示を見つけ、この道かな、と。

「シルクロードハイツ」の表示を見つけ、この道かな、と。 (「

(「 」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。谷戸を縫うようにして進む。

1880年代のようす。谷戸を縫うようにして進む。

2010年代のようす。すっかり住宅団地に。

2010年代のようす。すっかり住宅団地に。

「東京工科大学」のりっぱなキャンパス。

「東京工科大学」のりっぱなキャンパス。

バス停を見ると、次が「鑓水」。気を取り直して。

バス停を見ると、次が「鑓水」。気を取り直して。

」HPより)

」HPより)

(11:33)「多摩美術大学」。

(11:33)「多摩美術大学」。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

(9:31)「横浜まで41㎞」。

(9:31)「横浜まで41㎞」。