◎ ◎ ◎ スタッフコラム ◎ ◎ ◎

ゆいツールは、2月に新しい村ツーリズムスポットを訪れました。

インドネシア・イスラム観光協会のマストゥールさんに、是非にと誘われて西ロンボクのブウン・スジャティ村に出かけました。

おっと、なんでしょう。この生き物は。この種類の〇〇は、日本にはいませんね。(多分)

ヤギたちでした。こちらには、母子の姿も。(かわいい)

なんと!乳やりもできます。

ヤギの乳から作った飲み物(加糖してありました)をいただいて、パシャリ。

お次は、工芸品工房へ。おじさんがなにやら削っています。

木くずがいっぱいです。

お土産屋でよく見かける、器を作っていたのでした。

そのあとは、若者たちと面会しました。

この村には、ヒンドゥー教徒(バリ人)とイスラム教徒のササック人(ロンボク人)が、暮らしています。

この村の村役場には、こんなに立派な看板もかかっていました。

実は、この村のツーリズムを紹介するビデオも製作されています。

ブウン・スジャティ村のプロモーションビデオ(Youtube)はこちら。

かなり、素敵なところです。

水源地なので水がきれいで、森との境界線にあるため訪問者もあまりいません。

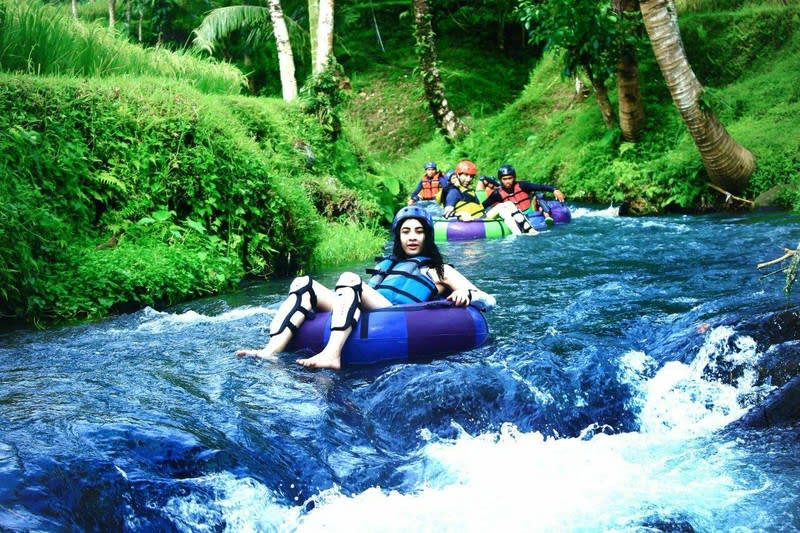

こんなきれいな川が、ロンボクにあったとは。

ここでは、こんな水遊びもできます。

まだまだ知られてないスポットなので、これからツーリストを呼び込んで、観光開発をしていこうとしているところです。

ゆいツールでは6月後半に、ロンボク在住の日本人の方を誘って見学ツアーを計画しようかな、と考えています。

まだいろいろ整っていないので、モニターとして体験してもらって、ツーリズムの発展のために意見をもらったりするのはどうだろうかと考えたり。

今年度のゆいツールのエコツアーに、少し組み込んでみるのも悪くないな、と思ったり。

年度の初めなので、いろいろと考えています。

ロンボクで村ツーリズムが発展して、ごみの問題が解決していくことが、ゆいツールの望みです。

(山)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

NPO法人ゆいツール開発工房(ラボ)

Eメール:yuitool☆gmail.com

(☆→@に変えてメールをお送りください)

ホームページはこちら

http://yui-tool.jimdo.com/