2月25日に、南ジャカルタにある「インドネシア自然学校(Sekolah Alam Indonesia)」からの依頼で、同校の中学生60人と高校生10人(先生方10人)に「Our Waste Our Life」と題して授業を実施しました。

Yui-Tool sudah memberikan kelas untuk sekolah alam indonesia.

インドネシア自然学校は、幼稚園から高校生までの子供たちを育成している私立の学校です。

実施に当たって、私はロンボク出身の若者、ティウィとトゥリスナ(姉妹)に助っ人を依頼しました。(ふたりは今、マレーシアの大学に留学中です。)

Dibantu oleh Tiwi&Trisna yang asal dari Lombok.

学校側では、高校生代表のWafaさん(上のバナーの右上に載っている女の子)がファシリテーションを務めてくれました。

(生徒に意見を促すときなど、彼女が指名してくれました)

担当の教員はアイヌン先生(Ibu guru Ainun)で、授業に向けてLINEグループで連絡を取り合ったり、2回打ち合わせをしたり、3地点で離れていたにも関わらず、4人でいいチームワークで仕事ができたな、というのが最終所感でした。

さて、授業の内容は、「世界のごみ事情クイズ」「インドネシアと日本のごみ問題の違い」「ゆいツールのロンボク島での活動紹介」「質疑応答など(本当は、ごみを減らすためにできることをディスカッションしたかったのですが、時間がなく)」でした。

クイズは6問準備をしました。

インドネシアと日本以外の国について情報を得るために、私は海外(韓国、ニュージーランド、カナダ、ベルギー)に住んでいる友達にヒヤリングをしました。

(ご協力いただいたみなさんに、この場をお借りしてお礼を申し上げます)

クイズフリップは、トゥリスナが作ってくれました。ティウイはMC(進行役)を務めてくれました。

一問目は、「インドネシアと同じように、有機ごみを埋め立てている国はどこ? A. 韓国、B.日本、C.ニュージーランド」

答えは、C。ただし、有機ごみの一部はコンポストとして再利用されています。

日本と韓国は、焼却場を所有していて、有機ごみはこちらで燃やします。(韓国では、一部の有機ごみはコンポストや家畜のエサとして再利用されています)

インドネシア人にとっては、「焼却場って何?」という疑問が浮上したので、事前に「焼却場のシステム」を紹介したYouTubeを準備しました。(横浜市作成のビデオ)

そして、ビデオの一部を紹介しました。通常、ごみを燃やすと大気汚染の原因となる物質が出ますが、日本の焼却施設では煙もある程度きれいになって排出されることなども初めて知った生徒たち。

飛んで5問目のクイズはこちら。「バリ島でレジ袋が廃止されたのはいつ?(選択肢は以下の通り)」

事前に、Wafaさんに聞いた時には「知らない…」と言っていました。

答えはこちら。A.2019年1月です。

2019年4月には韓国、2020年7月にジャカルタと日本でレジ袋が廃止(または有料化)されました。

6問目、「容器包装プラスチックごみが、一人あたりの排出量がアメリカに次いで世界2番目に多いのはどの国? A.インドネシア、B.日本、C.中国」

これは、インドネシアではないか?と心配する声がありましたが、答えはB。我が国です。

クイズの次に、「インドネシアと日本のごみ問題の違い」について説明しました。

日本人は、ごみの分別はできている、でも…。

焼却場があるから、なんでも燃やしてしまう。(リサイクルにお金やエネルギーがかかるし)

一部廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機)の処分にお金がかかるため、不法投棄されることがある。

6問目のクイズにあったように、使い捨てプラスチックが大量に使用されている。

本当にリサイクルされるプラスチックは、わずか28%で、しかもその半分近くが海外へ輸出され、国内でリサイクルできているのは全体の18%しかない。

一方インドネシアは…。

ごみを分別する習慣がない。ごみの収集システムがある場所が限られる。今だ多くの住民が、ごみを川に捨てている。などなど。

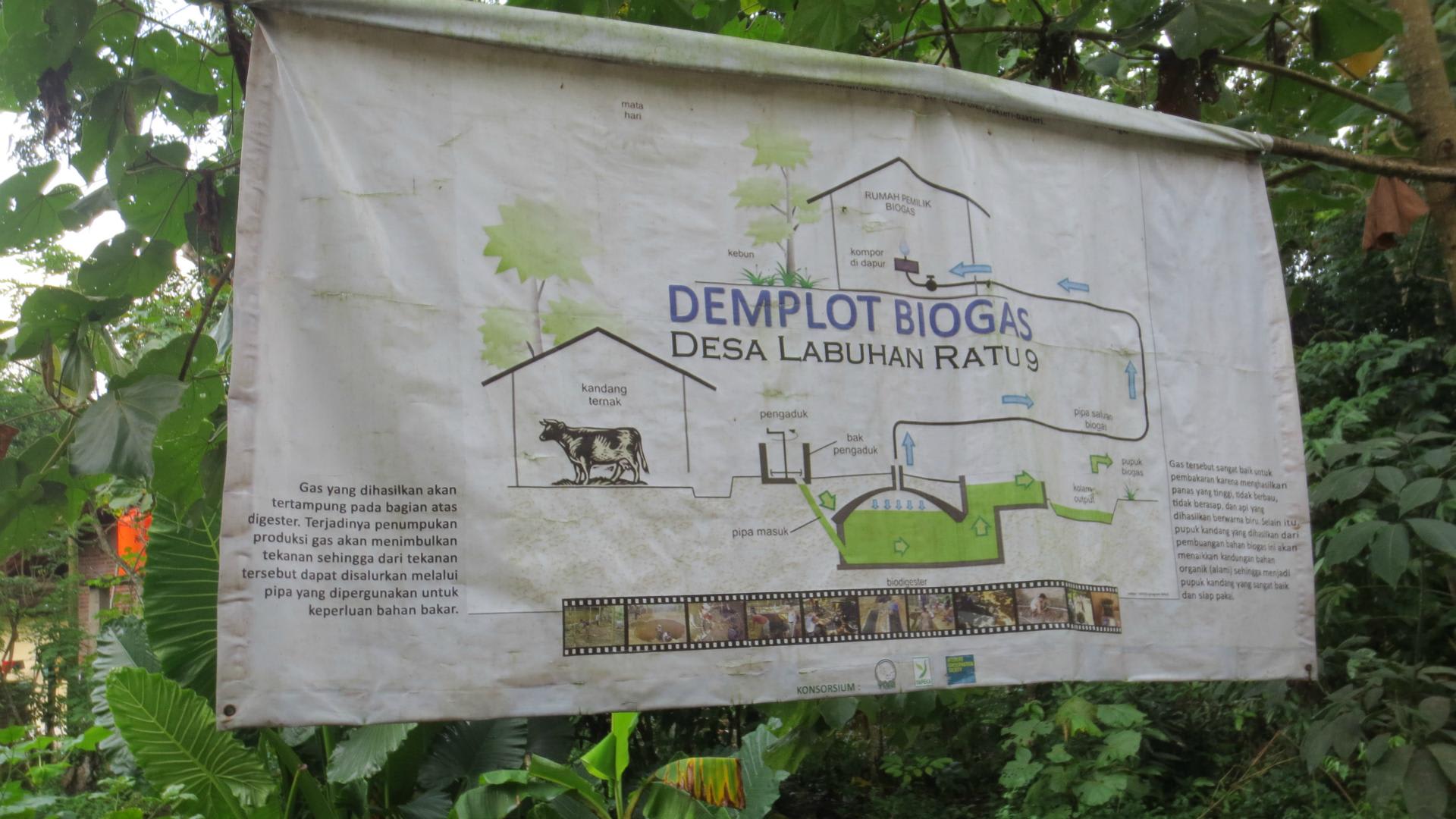

そのあと、ゆいツールがロンボク島で行ってきた活動を簡単に紹介し、生徒たちから質問を受けました。

Q1「ごみの管理についての教育と、ごみを減らすことについての教育とどちらがより重要だと思いますか?」

Q2「住民への普及啓発で難しさを感じるのはどんなことですか?」

Q3「日本で、プラスチックごみの影響を受けている生き物は何かいますか?」

Q4「なぜ、環境教育に特化しているのですか?主な目的はなんですか?」

⇒A1(山本)「両方重要です」

⇒A2(ティウイorトゥリスナ)「私たちの村は、ロンボクの中でも非常に貧しい村のため、住民は具体的な成果(特にお金)が期待できなければ動きません。そのため、私たちは活動に誘う際に、どのような成果が得られるのか住民に示す必要があります」

直接ごみの問題ではありませんが、ランタン村でティウイやトゥリスナたちと最初に村ツーリズムを始めたとき、住民は「外国人(日本人)が村に滞在すること」をとても警戒しました。なぜなら、ムスリムの村で、ムスリムではない人たち(服装や行いや宗教が違う人たち)がやってきて、村の秩序が脅かされるのではないか、と恐れたからです。イスラム教徒は、アルコール飲料を飲んだり、女性が肌を大きく露出したりすることをとても嫌います。でも、実際に日本人が村に来てみたら、若者たちは喜んでイスラム教の文化に触れ、親しみ、礼儀正しく、村人たちが心配していたようなことはありませんでした。その上、収入も得られたのです。村ツーリズムから何が得られるのか、具体的にわかった住民は進んで協力してくれるようになりました。

(ティウイorトゥリスナ)「それから、活動が一過性で終わるのではなく、持続的に続いていくことがとても大切です。行政のキャンペーンは単発で終わりがちです。でも、ゆいツールの活動はそうではありませんでした。ゆいツールは何度も何度も私たちに働きかけてくれます」

⇒A3(山本)「具体的な生き物について、私はここに挙げることはできませんが、おそらく海の生き物が真っ先に影響を受けていると思います」

⇒A4(山本)「何故ならば、教育をすれば人の行動は変えられるからです。インドネシアも行政がごみ問題について取り組んでいることを私は知っています。でも、システムを整えると同時に、人々の教育をしなければシステムを上手に動かすことはできません」

最後に、私から生徒たちへメッセージ。

「日本でも、環境問題に関心を持たない人たちが未だたくさんいます。でも、すでに気づいて環境にやさしい行動をとる人たちもいます。

大切なことは、私たちひとりひとりが、常に環境を守ること。未来の世代のために、ほかの生き物のために。

インドネシアが、日本のようにごみフリーの国になることを、私は確信しています。

なぜなら、みなさんがこのインドネシア自然学校で学んでいるからです。いつか、ロンボクへ遊びに来てください」

後日、学校から私たちゲストへそれぞれ「感謝状」(写真下)が送られてきました。

アイヌン先生にとっても、ティウイ&トゥリスナにとっても、ゆいツールにとっても、非常に学びの多い授業プログラムでした。

また、ぜひ一緒に仕事をしたいと思いました。(山)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

NPO法人ゆいツール開発工房(ラボ)

Eメール:yuitool☆gmail.com

(☆→@に変えてメールをお送りください)

ホームページはこちら

https://yui-tool.jimdofree.com/