今回は、ボランティアメンバーによる、長野県伊那市で見つけた「インドネシア」の話です。

***

スラマッパギー!こんにちは!ゆいツール開発工房(ラボ)ボランティアの三枝です。

去年の4月から長野県南信にある伊那市にゆるゆると出入りしているのですが、その伊那市に昨年1月から開店したインドネシア料理店があるとの情報を入手しました。インドネシアと言えば、そう、ゆいツールの活動拠点。これはもう、取材するしかないということで、伊那市の林業に関わるNPO法人森の座の方に繋いでいただいて、“突撃取材”を実施した次第であります。

さて、今回取材させていただいたお店“ヌサンタラ・キッチン”は、伊那市の駅前にある商業ビル“いなっせ”の中に店舗を構えるインドネシア料理店です。店名の由来であるヌタンサラの意味は、サンスクリット語でずばり「インドネシア」。前述の通り、2024年1月にオープンしたばかりのお店です。

(南国の海色、ターコイズブルーの外観)

店長の有賀愛子さんは、30年程前の大学生時代にインドネシアと日本の関りの歴史やインドネシア語を学んでいました。インドネシア語が喋れたことから1990年代に伊那市国際交流協会という団体が主催していた日本語教師のボランティアをされていたのですが、まだ今よりもずっとずっと外国人労働者に対する日本企業の理解が浅かったこの時代、日本語教師ボランティアをしていた有賀さんのところには、インドネシア人からの労働問題に関する相談が頻繁に来るようになりました。そうした労働相談をしてきたインドネシア人研修生たちと協力して、インドネシア人達の健全な雇用を作り出すことに繋がるインドネシアから輸入した食品の宅配販売事業を始めました。そして、2015年から2017年までのインドネシアの東ジャワでの移住経験とそこでの子育て経験を経てインドネシアに対する理解を深めつつ、宅配事業を発展させた店舗での輸入インドネシア食品販売、それから店舗でのインドネシア料理の提供とを並行してて行っている現在の“ヌサンタラ・キッチン”のイメージを温めてきたのだそうです。

(インドネシア料理。美味しい)

“ヌサンタラ・キッチン”は、インドネシア料理が食べられるだけでなく、インドネシア食品を購入することができます。また、店長もインドネシア語を喋れるとあって、日本人だけでなく日本で働くインドネシアの人達の憩いの場となっているようです。諏訪市や岡谷市、茅野市や駒ケ根市など伊那市に隣接する南信州の各市町村からインドネシアの方々が集まってきているとのこと。中には毎週お店に来る常連客さんも!

(店内ではインドネシア食材を販売中)

今後この店をどんな風にしていきたいですか?という質問に関しては、「敢えて決めていないです」との回答。というもの、「意味付けをせず、色をつけないことによって、人が集まり続ける場所にしていきたいから」なのだとか。

(インドネシア語が喋れる店長。笑顔が素敵)

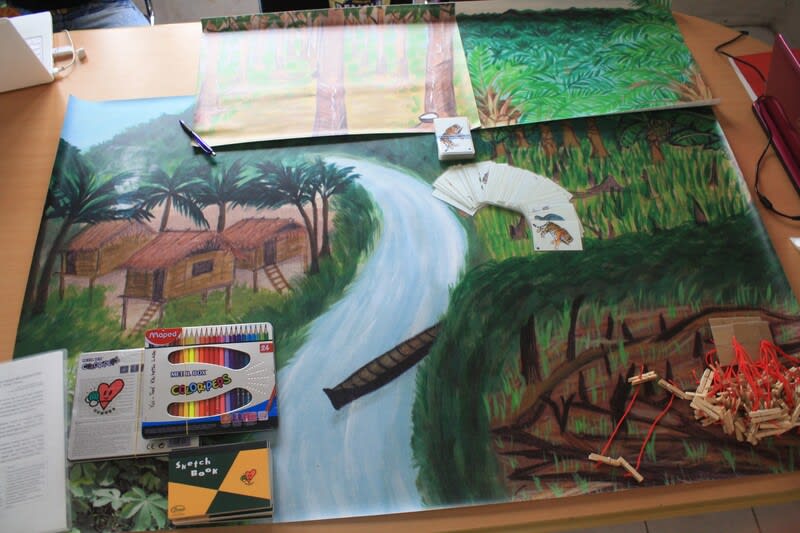

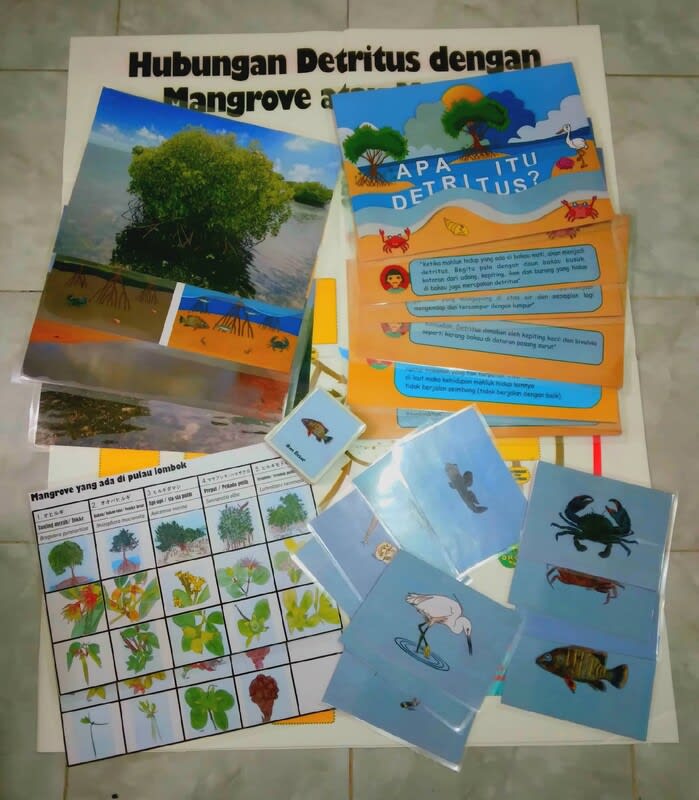

有賀愛子さんが住んでいた事があるインドネシアの東ジャワ地域も、ロンボク島と同じイスラム教徒の多い地域ですが、インドネシアは他民族国家で宗教も価値観も多様な国です。最近日本で多様な価値観の受け入れや、多文化共生という言葉が話題です。ですが、それを実践するのはそれほど簡単なことではないように思います。それでもこれからの日本は多様な価値観や文化を受け入れることができる国を必然的に目指していかなければならないのでしょう。多様性が尊重された地域づくり「ダイバーシティー」を目指していくにあたって、インドネシア式の他者の受け入れ方は参考になる部分も多いのかもしれません。ヌサンタラ・キッチンのインドネシア料理の味を思い出しながら、2018年2月に参加したロンボク島エコツアーのランタン村のことを思い浮かべつつ、私も多分文化共生社会について改めて考えさせられました。

ではでは、この今日はこの辺で。

サンパイジュンパ!また会う日まで!

三枝幸菜

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

NPO法人ゆいツール開発工房(ラボ)