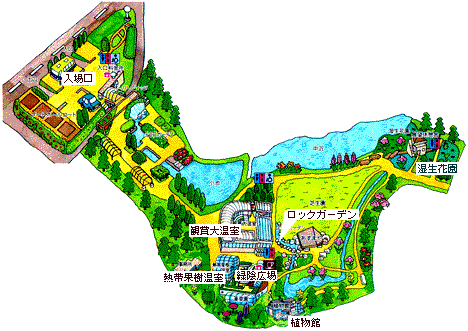

茨城県植物園 @那珂市

連休終盤の4日「EATSARTS」にてパンを買い食事をした。

この様な素晴らしい店が、身近なところに在ったのを嬉しく思った。

毎週土曜日に1日のみの営業では、訪れる機会も限られるが、是非とも再訪したいと思った。ここまで来たので、久し振りに茨城県植物園に立ち寄ることに。

5月3日から6日まで「春まつり」が開催されていた。

正門を入って中央の、噴水のある沈床園。

藤棚の藤の花、未だ楽しめます。

山草の展示販売がされていた。

植える場所があれば、欲しいと思う草花が沢山。

展示室では、日本の野生ランの中でも一般的に広く栽培され、身近な山野草として人気があるエビネの珍種が展示されていた。

連休中、行楽地は混雑するが、植物園は静かだ。

芝生の広場は家族連れがピクニック気分、良いですね。

ボタン園、少し時期が遅かったようです。

華麗で、まさに花の女王。

連休終盤の4日「EATSARTS」にてパンを買い食事をした。

この様な素晴らしい店が、身近なところに在ったのを嬉しく思った。

毎週土曜日に1日のみの営業では、訪れる機会も限られるが、是非とも再訪したいと思った。ここまで来たので、久し振りに茨城県植物園に立ち寄ることに。

5月3日から6日まで「春まつり」が開催されていた。

正門を入って中央の、噴水のある沈床園。

藤棚の藤の花、未だ楽しめます。

山草の展示販売がされていた。

植える場所があれば、欲しいと思う草花が沢山。

展示室では、日本の野生ランの中でも一般的に広く栽培され、身近な山野草として人気があるエビネの珍種が展示されていた。

連休中、行楽地は混雑するが、植物園は静かだ。

芝生の広場は家族連れがピクニック気分、良いですね。

ボタン園、少し時期が遅かったようです。

華麗で、まさに花の女王。

![image_20130321220709[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/36/66/bce3131784d6ee0c5a8004fa09e30606.jpg)

![132797153905713219751_R0023381[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/30/6e/32c7eafbf7806030ebfb2a28786d8d52.jpg)

![image_20130321085927[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/01/9f4136d779f31b799e5af2acc68d756a.jpg)