青春18きっぷ冬の陣の第4弾は宇都宮・其の1

水戸と宇都宮を結ぶ「北関東ライナー宇都宮線」が2022年11月をもって廃止された。コロナウイルスの影響による乗客の減少によるものと思うが残念である。水戸から宇都宮に行くのは美術館を観に行く、或いは栃木FC対水戸ホーリーホックの応援などの他は日光や那須に行く時に通過するだけになる。

そこで「青春18きっぷ」冬の陣・第4弾は宇都宮に。

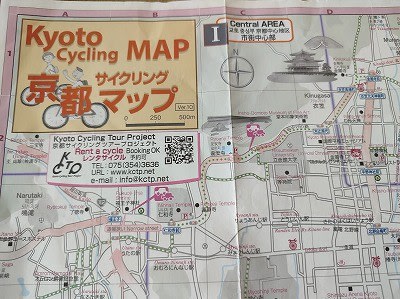

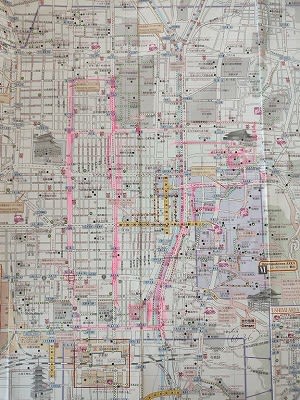

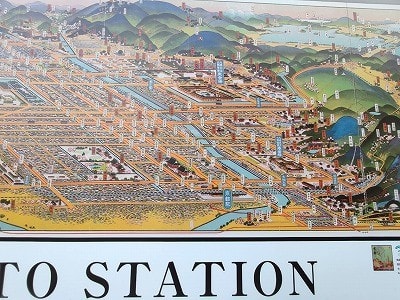

駅構内の観光案内所で観光地図を頂く。

観光ポイントと「宇都宮餃子会」「宇都宮カクテル俱楽部」「宇都宮ジャズ協会」「ホテル・旅館」の会員の店名と住所が番号で分かりやすく記されてある。

レンタサイクルの取り扱い駐輪場も教えていただく。

宇都宮駅前の駐輪場でレンタサイクルを借りて市内観光に。

これがなんと1日100円というから格安だ。

しかも駐輪場とレンタサイクルの取り扱い場所が市内に8か所もある。

借りるときにカードの交付を受ける。

元は「放置自転車対策」としてスタートしたらしく、観光客以外に多くの市民が利用しているようだ。

英厳寺史跡 宇都宮城主戸田家菩提所

1710年に戸田氏が建てた寺で、広い境内に位牌堂や僧堂があったが戊辰戦争で焼失。大きな病院に囲まれた一角、多くの人たちに訊ねたが知らない人ばかりでやっと訪ねあてた。史跡公園として改修中だった。

市民にとっては、江戸幕府の老中で徳川家康の側近で第28代宇都宮城主を勤めた本多 正純が人気のようだ。

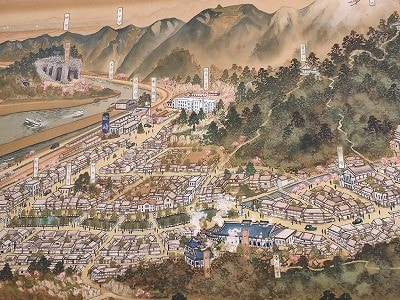

宇都宮城址公園

旧宇都宮城の一部を復元してオープン。

土塁の中には、宇都宮城の歴史に関する資料が見られる「宇都宮城もの知り館」、市内の観光案内やまちあるきに役立つ情報を見られる「まちあるき情報館」がある。土塁・濠・櫓・築地塀など全てが復元だが、往時を偲び歴史を知るには良い施設に思えた。

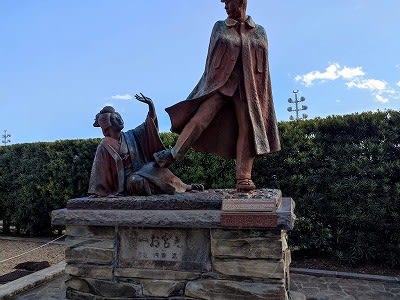

宇都宮二荒山神社

宇都宮は関東平野の北端に位置し東北を抑える拠点だった。

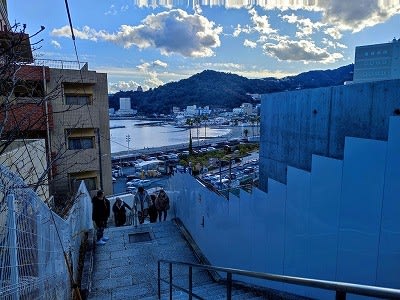

二荒山神社は台地の端にあり、関東平野は階段下の平地から始まる。

この神社が下野「一の宮」と呼ばれていたことから、宇都宮の地名がついたとも言われる

水戸と宇都宮を結ぶ「北関東ライナー宇都宮線」が2022年11月をもって廃止された。コロナウイルスの影響による乗客の減少によるものと思うが残念である。水戸から宇都宮に行くのは美術館を観に行く、或いは栃木FC対水戸ホーリーホックの応援などの他は日光や那須に行く時に通過するだけになる。

そこで「青春18きっぷ」冬の陣・第4弾は宇都宮に。

駅構内の観光案内所で観光地図を頂く。

観光ポイントと「宇都宮餃子会」「宇都宮カクテル俱楽部」「宇都宮ジャズ協会」「ホテル・旅館」の会員の店名と住所が番号で分かりやすく記されてある。

レンタサイクルの取り扱い駐輪場も教えていただく。

宇都宮駅前の駐輪場でレンタサイクルを借りて市内観光に。

これがなんと1日100円というから格安だ。

しかも駐輪場とレンタサイクルの取り扱い場所が市内に8か所もある。

借りるときにカードの交付を受ける。

元は「放置自転車対策」としてスタートしたらしく、観光客以外に多くの市民が利用しているようだ。

英厳寺史跡 宇都宮城主戸田家菩提所

1710年に戸田氏が建てた寺で、広い境内に位牌堂や僧堂があったが戊辰戦争で焼失。大きな病院に囲まれた一角、多くの人たちに訊ねたが知らない人ばかりでやっと訪ねあてた。史跡公園として改修中だった。

市民にとっては、江戸幕府の老中で徳川家康の側近で第28代宇都宮城主を勤めた本多 正純が人気のようだ。

宇都宮城址公園

旧宇都宮城の一部を復元してオープン。

土塁の中には、宇都宮城の歴史に関する資料が見られる「宇都宮城もの知り館」、市内の観光案内やまちあるきに役立つ情報を見られる「まちあるき情報館」がある。土塁・濠・櫓・築地塀など全てが復元だが、往時を偲び歴史を知るには良い施設に思えた。

宇都宮二荒山神社

宇都宮は関東平野の北端に位置し東北を抑える拠点だった。

二荒山神社は台地の端にあり、関東平野は階段下の平地から始まる。

この神社が下野「一の宮」と呼ばれていたことから、宇都宮の地名がついたとも言われる