盛岡の街をブラよーちゃん その壱

開運橋脇「FPホーム’s自転車駐車場」でレンタサイクルを借りた。

旅先では必ずレンタサイクルを利用するが、1回1日 200円は格安だ。

宇都宮のように無料の街もある。

全国組織のレンタシステムが多くなり、アプリをダウンロードしての利用や支払いなど、年配者には使いにくい。

宮沢賢治が生前に刊行した童話集『注文の多い料理店』を出版した光原社。

道路を挟んで2か所あるが。この隣が元の「シェジャニー」。

ここは大好きな場所で、何度も訪れている。

元「シェジャニー」の内・外装はそのままに、イタリア料理「pullussagio(プラッサッジョ)」になった。夜だけの予約営業らしい。

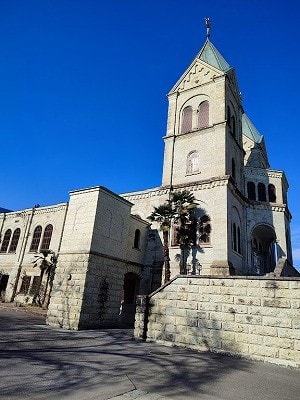

旧盛岡農林高等学校(現・岩手大学)本部。

石川啄木の像。

啄木も住んだ旧盛岡農林高等学校の寄宿舎の跡地。

山邊の五葉松。

岩手大学の敷地は武家屋敷で植物園の辺りは山邊邸だった。

松の近くの蓮池の睡蓮の前で。

岩手大学旧正門・農学部

旧正門に至る楊柳の並木。

開設時はこちらからが正式ルート。

*ニューヨーク・タイムズ紙が発表した「2023年に行くべき52カ所」に盛岡市が選出されたこともあって、外人さんが多いのではと危惧したがそのような感じはしなかった。

夏の一大イベント「盛岡さんさ踊り」(8月1日~4日)や「お盆」が終わった8月22日~23日だったことだからだろう。

しかし、東北の盛岡でも連日の猛暑だった。

開運橋脇「FPホーム’s自転車駐車場」でレンタサイクルを借りた。

旅先では必ずレンタサイクルを利用するが、1回1日 200円は格安だ。

宇都宮のように無料の街もある。

全国組織のレンタシステムが多くなり、アプリをダウンロードしての利用や支払いなど、年配者には使いにくい。

宮沢賢治が生前に刊行した童話集『注文の多い料理店』を出版した光原社。

道路を挟んで2か所あるが。この隣が元の「シェジャニー」。

ここは大好きな場所で、何度も訪れている。

元「シェジャニー」の内・外装はそのままに、イタリア料理「pullussagio(プラッサッジョ)」になった。夜だけの予約営業らしい。

旧盛岡農林高等学校(現・岩手大学)本部。

石川啄木の像。

啄木も住んだ旧盛岡農林高等学校の寄宿舎の跡地。

山邊の五葉松。

岩手大学の敷地は武家屋敷で植物園の辺りは山邊邸だった。

松の近くの蓮池の睡蓮の前で。

岩手大学旧正門・農学部

旧正門に至る楊柳の並木。

開設時はこちらからが正式ルート。

*ニューヨーク・タイムズ紙が発表した「2023年に行くべき52カ所」に盛岡市が選出されたこともあって、外人さんが多いのではと危惧したがそのような感じはしなかった。

夏の一大イベント「盛岡さんさ踊り」(8月1日~4日)や「お盆」が終わった8月22日~23日だったことだからだろう。

しかし、東北の盛岡でも連日の猛暑だった。