江戸東京博物館・常設展@東京都墨田区横網

「江戸東京博物館」は「江戸と東京の歴史や文化を伝える博物館」として平成5年(1993年)に開館した。

JR両国駅から徒歩3分で、国技館の隣に位置している。

清澄通りの都営地下鉄・大江戸線ならば「両国駅」下車で眼の前。

「江戸と東京の歴史や文化を伝える博物館」として平成5年(1993年)に開館した東京都立の博物館。

2階の入り口から長いエススカレーターで。

建物の設計は菊竹清訓で、地上7階、地下1階の鉄骨造構造。

地上部分の高さは約62mで、江戸城の天守閣とほぼ同じと云うから、江戸城が如何に大きかったかを推測できる。

隣接する国技館との調和を考え、高床式のユニークな構造の建物になっているが、東京下町の景観を損ねているとの批判もあるように、疑問に思う設計。

これまで企画展を観るため何度か訪れたが、今回は「常設展」だけを観ることに。博物館や美術館の展示は企画展が主体だが、どっこい「常設展」は侮れない。美術や歴史が系統たって展示されているうえ、貴重な資料も多い。

しかも、料金は格安だ。

常設展示室は吹き抜け構造の5・6階で「江戸ゾーン」と「東京ゾーン」に分かれる。興味を感じるのは、勿論、江戸ゾーン。

日本橋(縮尺1/1)の模型、

中村座(縮尺1/1)の模型、

日本橋周辺の商家などの大型模型。

長屋の大型模型、江戸時代に庶民の暮らしぶりが再現されている。

「九尺二間」の長屋が一般的。

間口が9尺(約2.7m)、奥行きが2間(約3.6m)の大きさで、そのうち約1畳半を土間として、4畳半を部屋として区画されている。かなり狭い空間だ。

「深川江戸資料館」にも再現されている。

北斎の部屋の再現と云う設定。

浮世絵に描かれた「蕎麦屋」「鮨屋」。

絵を基に再現した屋台。

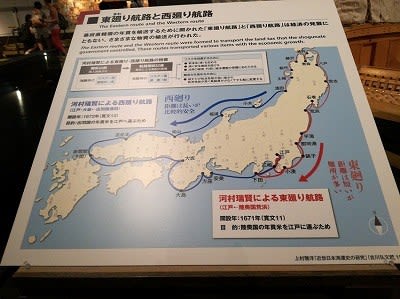

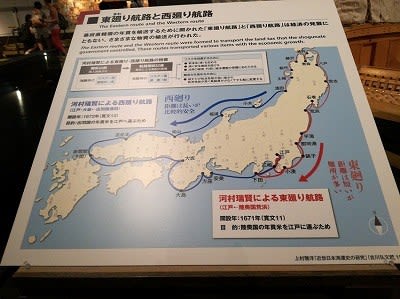

江戸時代の東回りの航路では、茨城の「平潟」や「那珂湊」は重要な港湾だった。

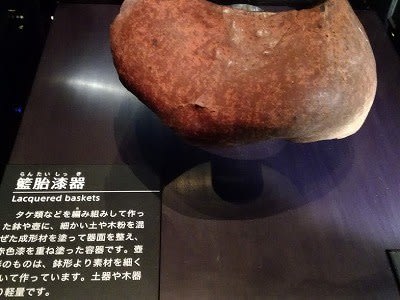

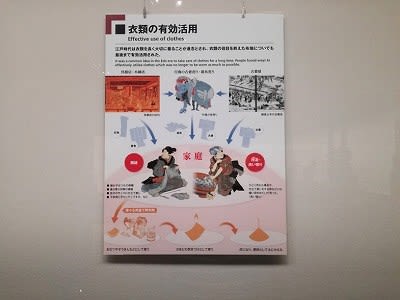

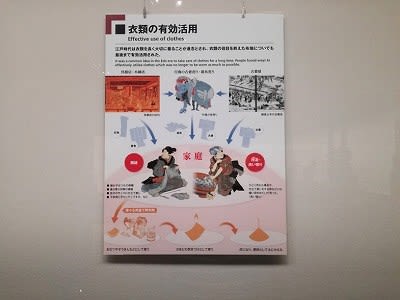

江戸時代は「循環社会」で、何でもほぼ捨てること無い状況で使用された。

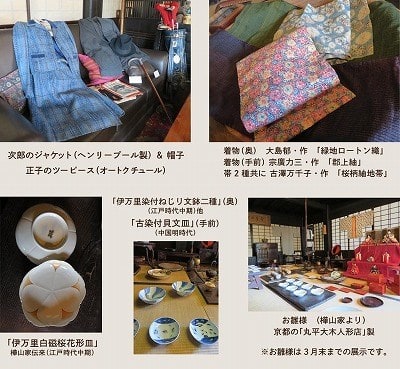

着物の布地を例とした説明。

これらはほんの一部で、沢山の資料や模造品などが展示されている。

現在の館長は建築史家・建築家の藤森照信。

今年、水戸芸術館で特別展も行われたユニークな存在だが、どの様に関わっておられるのか。

「江戸東京博物館」は「江戸と東京の歴史や文化を伝える博物館」として平成5年(1993年)に開館した。

JR両国駅から徒歩3分で、国技館の隣に位置している。

清澄通りの都営地下鉄・大江戸線ならば「両国駅」下車で眼の前。

「江戸と東京の歴史や文化を伝える博物館」として平成5年(1993年)に開館した東京都立の博物館。

2階の入り口から長いエススカレーターで。

建物の設計は菊竹清訓で、地上7階、地下1階の鉄骨造構造。

地上部分の高さは約62mで、江戸城の天守閣とほぼ同じと云うから、江戸城が如何に大きかったかを推測できる。

隣接する国技館との調和を考え、高床式のユニークな構造の建物になっているが、東京下町の景観を損ねているとの批判もあるように、疑問に思う設計。

これまで企画展を観るため何度か訪れたが、今回は「常設展」だけを観ることに。博物館や美術館の展示は企画展が主体だが、どっこい「常設展」は侮れない。美術や歴史が系統たって展示されているうえ、貴重な資料も多い。

しかも、料金は格安だ。

常設展示室は吹き抜け構造の5・6階で「江戸ゾーン」と「東京ゾーン」に分かれる。興味を感じるのは、勿論、江戸ゾーン。

日本橋(縮尺1/1)の模型、

中村座(縮尺1/1)の模型、

日本橋周辺の商家などの大型模型。

長屋の大型模型、江戸時代に庶民の暮らしぶりが再現されている。

「九尺二間」の長屋が一般的。

間口が9尺(約2.7m)、奥行きが2間(約3.6m)の大きさで、そのうち約1畳半を土間として、4畳半を部屋として区画されている。かなり狭い空間だ。

「深川江戸資料館」にも再現されている。

北斎の部屋の再現と云う設定。

浮世絵に描かれた「蕎麦屋」「鮨屋」。

絵を基に再現した屋台。

江戸時代の東回りの航路では、茨城の「平潟」や「那珂湊」は重要な港湾だった。

江戸時代は「循環社会」で、何でもほぼ捨てること無い状況で使用された。

着物の布地を例とした説明。

これらはほんの一部で、沢山の資料や模造品などが展示されている。

現在の館長は建築史家・建築家の藤森照信。

今年、水戸芸術館で特別展も行われたユニークな存在だが、どの様に関わっておられるのか。