法隆寺宝物館@東京国立博物館

奈良 国立博物館の「第68回 正倉院展」が10月22日~11月7日迄、 全17日開催される。

「正倉院展」は季節の風物詩とも言える存在だ。

古美術・骨董に熱を上げた頃の10年間、毎年とは云えずとも、駆け付けること情熱を注いだが、40年近い時間が経つ。

当時も混雑はしたが、最近の報道から感じるのは観客の多さは異常で、行く気にはならず、NHKのテレビで満足している。

門前の抹茶・古美術の「友明堂」田中昭光さんのお話しを伺い、御尊顔を拝したいとの気持ちは失せていない。

この時期となると、奈良や京都に旅したいと夢見る。

天平の息吹を今に伝える正倉院宝物だが、それ以前の飛鳥・白鳳の素晴らしさを教えてくれるのが、東博の法隆寺宝物館。

現在の、周辺に広がる木々・日光・水の全てが一体となった建築に生まれ変わったのは1999年、谷口吉生の設計による。

それまでは、毎週水曜日のみの開館だったが、何時でも拝観できるようになった。そうなると、真っ先にと言うより、通常展や特別展を観たついで、的になってしまった。誠にもったいない話だ。

明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室に献納され、戦後、国に移管された宝物300件あまりを収蔵・展示している。

正倉院宝物と双璧をなす古代美術のコレクションとして高い評価を受けているにも拘らず、何時も少ないのは何故?

観るには静かでよいが、もっと多くが来館しても、との念はある。

1階 灌頂幡、金銅仏・光背・押出仏、伎楽面など。

飛鳥・白鳳の小金銅仏が揃ってみられるのはここだけだ。

摩耶夫人および天人像。

2階 木・漆工、金工、絵画・書跡・染織

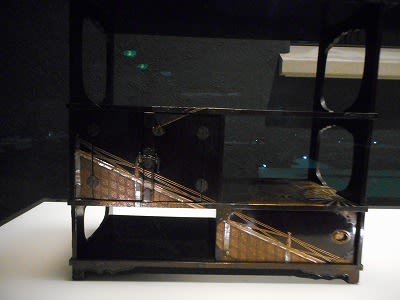

法隆寺献納宝物を代表する作品として著名な竜首水瓶や、鵲尾形柄香炉、海磯鏡など金工作品が展示されているが。

これらのシンプルな「水瓶」の姿は、完璧の一言。

次回の東博は最初に「法隆寺宝物館」。

奈良 国立博物館の「第68回 正倉院展」が10月22日~11月7日迄、 全17日開催される。

「正倉院展」は季節の風物詩とも言える存在だ。

古美術・骨董に熱を上げた頃の10年間、毎年とは云えずとも、駆け付けること情熱を注いだが、40年近い時間が経つ。

当時も混雑はしたが、最近の報道から感じるのは観客の多さは異常で、行く気にはならず、NHKのテレビで満足している。

門前の抹茶・古美術の「友明堂」田中昭光さんのお話しを伺い、御尊顔を拝したいとの気持ちは失せていない。

この時期となると、奈良や京都に旅したいと夢見る。

天平の息吹を今に伝える正倉院宝物だが、それ以前の飛鳥・白鳳の素晴らしさを教えてくれるのが、東博の法隆寺宝物館。

現在の、周辺に広がる木々・日光・水の全てが一体となった建築に生まれ変わったのは1999年、谷口吉生の設計による。

それまでは、毎週水曜日のみの開館だったが、何時でも拝観できるようになった。そうなると、真っ先にと言うより、通常展や特別展を観たついで、的になってしまった。誠にもったいない話だ。

明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室に献納され、戦後、国に移管された宝物300件あまりを収蔵・展示している。

正倉院宝物と双璧をなす古代美術のコレクションとして高い評価を受けているにも拘らず、何時も少ないのは何故?

観るには静かでよいが、もっと多くが来館しても、との念はある。

1階 灌頂幡、金銅仏・光背・押出仏、伎楽面など。

飛鳥・白鳳の小金銅仏が揃ってみられるのはここだけだ。

摩耶夫人および天人像。

2階 木・漆工、金工、絵画・書跡・染織

法隆寺献納宝物を代表する作品として著名な竜首水瓶や、鵲尾形柄香炉、海磯鏡など金工作品が展示されているが。

これらのシンプルな「水瓶」の姿は、完璧の一言。

次回の東博は最初に「法隆寺宝物館」。