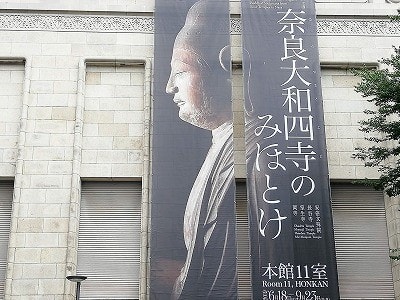

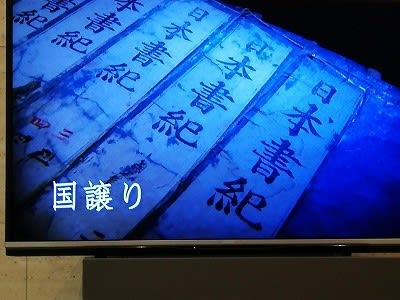

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」@東京国立博物館・平成館 特別展示室

2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日)

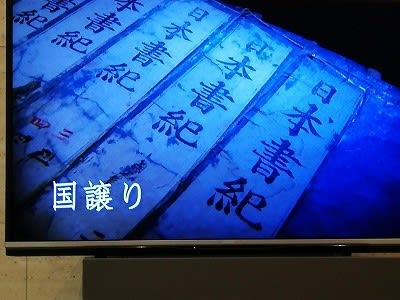

近現代においては「記紀」と総称される、『古事記』(和銅5年・712年)と『日本書紀』(養老4年・720年)。

教科書で習ったことが有る程度で、基礎知識が何もない。

令和2年となる本年は、『日本書紀』編纂から1300年という記念すべき年。

東京国立博物館の特別展「出雲と大和」で、幾らかの理解を深めることに。

『日本書紀』冒頭に記された国譲り神話は、出雲大社に鎮座するオオクニヌシが司ったとされる神々や祭祀の世界「幽」。

大和の地で天皇が司った現実世界「顕」。

本展は、それぞれを象徴する場所である出雲、大和の名品を一堂に集め、古代日本の成立に迫る。

そんな「幽」と「顕」を象徴する島根県と奈良県は、古代日本の礎を考える上で欠かせない地域。

本展には、それぞれの地から、国宝23件、重要文化財75件の名宝が集結し、古代日本の成り立ちを伝える展覧会なのだ。

日本書紀とは?

神代(かみよ)から持統天皇11年(697)までを記した歴史書。

舎人親王(とねりしんのう、676~735)が中心となって編纂し、養老4年(720)、元正天皇(げんしょうてんのう)へ奏上された。全30巻で、巻1・巻2は神代、巻3の神武天皇から巻30の持統天皇まで編年体でまとめられている。

第 1 章 : 巨大本殿 出雲大社

「幽」の世界を司るオオクニヌシをまつる出雲大社の本殿は、古代には48mの高さを誇ったといわれている。

重要文化財 心御柱 島根県出雲市 出雲大社境内遺跡出土 鎌倉時代・宝治2年(1248)島根・出雲大社蔵

今回の企画展最大の見所となるのは「心御柱」と「宇豆柱」。

この2本の柱は、出雲大社本殿の平面図「金輪御造営差図」に描かれた、48mの高さを誇る出雲大社本殿を支えたとされるもの。

長らく信憑性に疑問が持たれていた巨大本殿の存在を裏付ける貴重な資料。

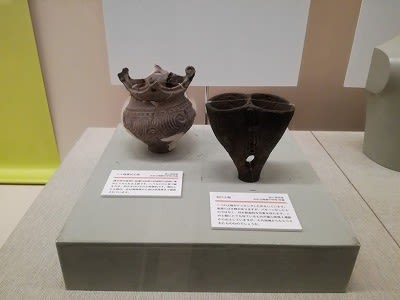

第 2 章 : 出雲 古代祭祀の源流

弥生時代は銅鐸など青銅器を用いた祭祀が盛行するが、後に出雲では特徴的な形の墳丘墓を舞台とした祭祀へと変化する。

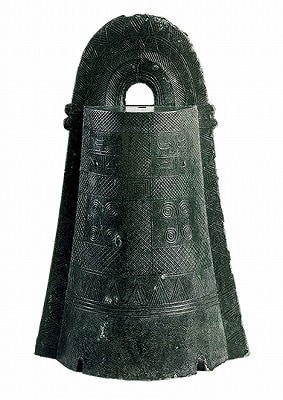

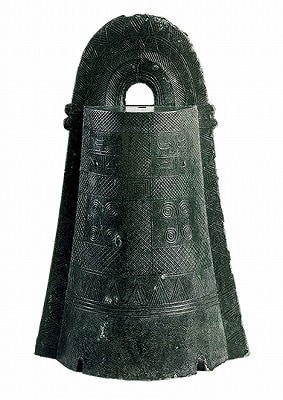

国宝 銅鐸どうたく島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

加茂岩倉遺跡からは日本最多となる39個の銅鐸が一括出土している。

銅鐸のなかには、シカ・ウミガメなどの絵や特殊な文様をもつものなど、他にあまり見られない独自色の強い銅鐸もある。

国宝 銅剣・銅鐸・銅矛どうけん・どうたく・どうほこ

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀

文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

荒神谷遺跡からは驚くべき数の青銅器が一括して出土しました。武器形青銅器と銅鐸が一緒に埋納されていたことから、『定説を覆す』、『教科書を書き換える』と評された、弥生時代を代表する青銅器群です

本章では弥生時代の祭祀に用いられた品々の移り変わりを通して、出雲における古代祭祀の源流を探る。

第 3 章 : 大和 王権誕生の地

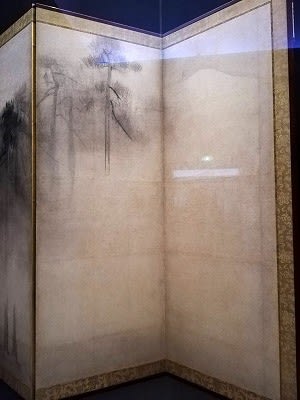

大和に出現した前方後円墳は政治権力の象徴で、王権の儀礼が繰り広げられた舞台でもある。

本章では埴輪や副葬品にみる古墳時代の多彩な造形が豊かに展開するさまをたどりつつ、ヤマト王権の成立の背景に迫る。

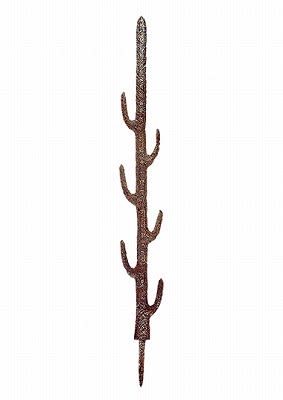

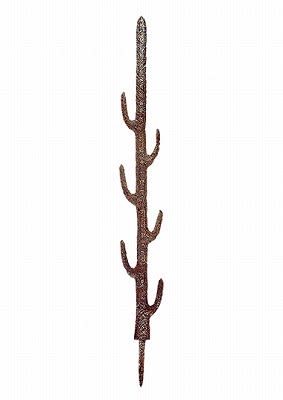

国宝 七支刀 古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

日本書紀の百済から倭王に「七つの枝をもつ刀」が献上されたという記述を裏付ける国宝「七支刀」。

記述通り、左右に3つずつの枝刃と、幹となる本体の刃先を合わせて7つの枝があるようにみえる刀剣で、日本史の一級史料ともいえる貴重な資料。

重要文化財 画文帯神獣鏡・三角縁神獣鏡

奈良県天理市 黒塚古墳出土 古墳時代・3世紀

文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所保管)

画文帯神獣鏡1面と三角縁神獣鏡33面が出土。竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)内の被葬者の頭部付近をコの字状に囲むように置かれた三角縁神獣鏡は1つの古墳から出土した数としては全国最多です。鏡面を被葬者側に向けて被葬者を護り鎮める意図をもっていました。

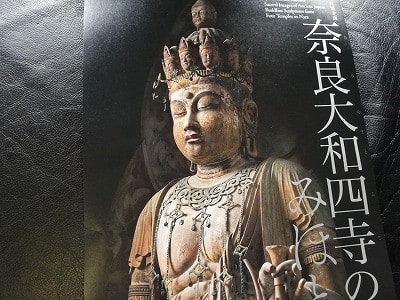

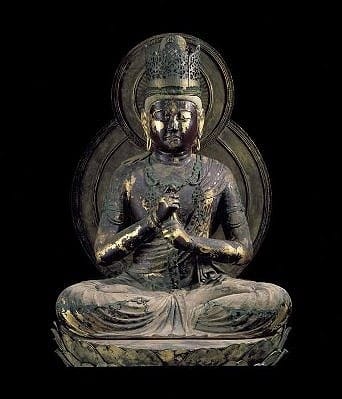

4 章 : 仏と政(まつりごと)

古墳時代後期に伝来した仏教は、飛鳥時代や奈良時代には天皇、貴族、地方豪族を中心に人々の信仰を集めた。

本章では仏教を中心とした国づくりが進められるなかで、国の安泰と人々の生活の安寧を祈り誕生した造形。

重要文化財 浮彫伝薬師三尊像 飛鳥~奈良時代・7~8世紀

奈良時代以前の石仏は非常に珍しく、風化せずここまで細部が確認できるのは奇跡に近い。

鋭い彫り口やわずかに残る彩色など、当時の細かい技術を間近で観覧できる。

◎2007年11月、鳥取に在住していた高校時代の友人Tさんを訪ね、松江城から島根県立美術館~玉造温泉。

玉造温泉の名の如く、古代からの勾玉などの産地であったのだろう、茨城にも同名の地名が有る。

安来市の足立美術館(130点におよぶ横山大観の作品と日本庭園が有名)さらに出雲へ旅した。

国宝・神魂神社本殿

出雲大社、隣接の「古代出雲歴史博物館」~出雲郊外で日本海に面した日御碕神社。

国宝・神魂神社本殿などを巡り、伯耆や出雲の神話の世界をいくらか見聞した。

他に、古事記1300年「出雲」展 @東京国立博物館2012年なども観ているが「記紀の世界」は分からない。

2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日)

近現代においては「記紀」と総称される、『古事記』(和銅5年・712年)と『日本書紀』(養老4年・720年)。

教科書で習ったことが有る程度で、基礎知識が何もない。

令和2年となる本年は、『日本書紀』編纂から1300年という記念すべき年。

東京国立博物館の特別展「出雲と大和」で、幾らかの理解を深めることに。

『日本書紀』冒頭に記された国譲り神話は、出雲大社に鎮座するオオクニヌシが司ったとされる神々や祭祀の世界「幽」。

大和の地で天皇が司った現実世界「顕」。

本展は、それぞれを象徴する場所である出雲、大和の名品を一堂に集め、古代日本の成立に迫る。

そんな「幽」と「顕」を象徴する島根県と奈良県は、古代日本の礎を考える上で欠かせない地域。

本展には、それぞれの地から、国宝23件、重要文化財75件の名宝が集結し、古代日本の成り立ちを伝える展覧会なのだ。

日本書紀とは?

神代(かみよ)から持統天皇11年(697)までを記した歴史書。

舎人親王(とねりしんのう、676~735)が中心となって編纂し、養老4年(720)、元正天皇(げんしょうてんのう)へ奏上された。全30巻で、巻1・巻2は神代、巻3の神武天皇から巻30の持統天皇まで編年体でまとめられている。

第 1 章 : 巨大本殿 出雲大社

「幽」の世界を司るオオクニヌシをまつる出雲大社の本殿は、古代には48mの高さを誇ったといわれている。

重要文化財 心御柱 島根県出雲市 出雲大社境内遺跡出土 鎌倉時代・宝治2年(1248)島根・出雲大社蔵

今回の企画展最大の見所となるのは「心御柱」と「宇豆柱」。

この2本の柱は、出雲大社本殿の平面図「金輪御造営差図」に描かれた、48mの高さを誇る出雲大社本殿を支えたとされるもの。

長らく信憑性に疑問が持たれていた巨大本殿の存在を裏付ける貴重な資料。

第 2 章 : 出雲 古代祭祀の源流

弥生時代は銅鐸など青銅器を用いた祭祀が盛行するが、後に出雲では特徴的な形の墳丘墓を舞台とした祭祀へと変化する。

国宝 銅鐸どうたく島根県雲南市 加茂岩倉遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

加茂岩倉遺跡からは日本最多となる39個の銅鐸が一括出土している。

銅鐸のなかには、シカ・ウミガメなどの絵や特殊な文様をもつものなど、他にあまり見られない独自色の強い銅鐸もある。

国宝 銅剣・銅鐸・銅矛どうけん・どうたく・どうほこ

島根県出雲市 荒神谷遺跡出土 弥生時代・前2~前1世紀

文化庁蔵(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

荒神谷遺跡からは驚くべき数の青銅器が一括して出土しました。武器形青銅器と銅鐸が一緒に埋納されていたことから、『定説を覆す』、『教科書を書き換える』と評された、弥生時代を代表する青銅器群です

本章では弥生時代の祭祀に用いられた品々の移り変わりを通して、出雲における古代祭祀の源流を探る。

第 3 章 : 大和 王権誕生の地

大和に出現した前方後円墳は政治権力の象徴で、王権の儀礼が繰り広げられた舞台でもある。

本章では埴輪や副葬品にみる古墳時代の多彩な造形が豊かに展開するさまをたどりつつ、ヤマト王権の成立の背景に迫る。

国宝 七支刀 古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

日本書紀の百済から倭王に「七つの枝をもつ刀」が献上されたという記述を裏付ける国宝「七支刀」。

記述通り、左右に3つずつの枝刃と、幹となる本体の刃先を合わせて7つの枝があるようにみえる刀剣で、日本史の一級史料ともいえる貴重な資料。

重要文化財 画文帯神獣鏡・三角縁神獣鏡

奈良県天理市 黒塚古墳出土 古墳時代・3世紀

文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所保管)

画文帯神獣鏡1面と三角縁神獣鏡33面が出土。竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)内の被葬者の頭部付近をコの字状に囲むように置かれた三角縁神獣鏡は1つの古墳から出土した数としては全国最多です。鏡面を被葬者側に向けて被葬者を護り鎮める意図をもっていました。

4 章 : 仏と政(まつりごと)

古墳時代後期に伝来した仏教は、飛鳥時代や奈良時代には天皇、貴族、地方豪族を中心に人々の信仰を集めた。

本章では仏教を中心とした国づくりが進められるなかで、国の安泰と人々の生活の安寧を祈り誕生した造形。

重要文化財 浮彫伝薬師三尊像 飛鳥~奈良時代・7~8世紀

奈良時代以前の石仏は非常に珍しく、風化せずここまで細部が確認できるのは奇跡に近い。

鋭い彫り口やわずかに残る彩色など、当時の細かい技術を間近で観覧できる。

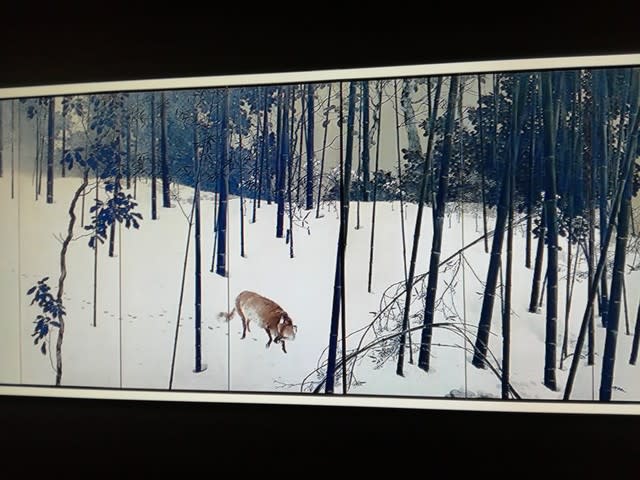

◎2007年11月、鳥取に在住していた高校時代の友人Tさんを訪ね、松江城から島根県立美術館~玉造温泉。

玉造温泉の名の如く、古代からの勾玉などの産地であったのだろう、茨城にも同名の地名が有る。

安来市の足立美術館(130点におよぶ横山大観の作品と日本庭園が有名)さらに出雲へ旅した。

国宝・神魂神社本殿

出雲大社、隣接の「古代出雲歴史博物館」~出雲郊外で日本海に面した日御碕神社。

国宝・神魂神社本殿などを巡り、伯耆や出雲の神話の世界をいくらか見聞した。

他に、古事記1300年「出雲」展 @東京国立博物館2012年なども観ているが「記紀の世界」は分からない。