翻訳 朴婉緒(朴ワンソ)の「裸木」解説2

2実存的孤独と愛という対称点

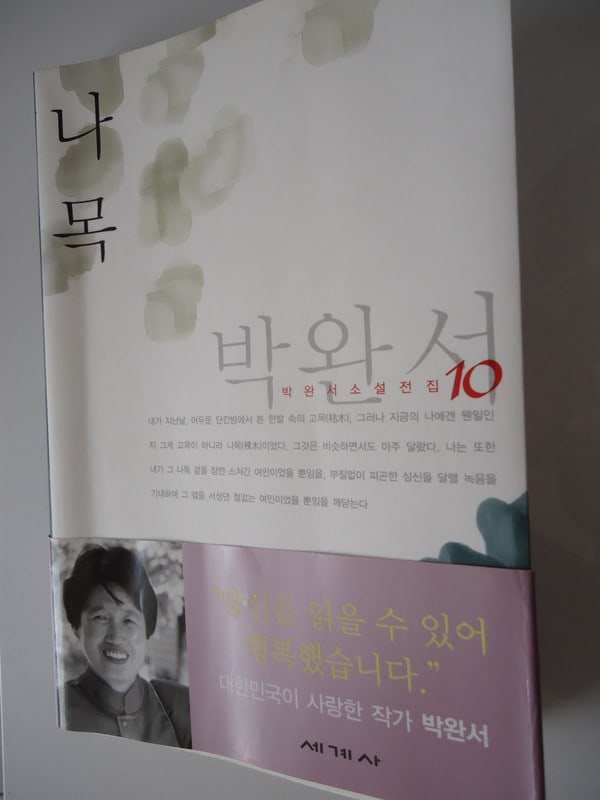

作品全体に陰鬱な雰囲気を醸成する背景であるだけの戦争は「裸木」で〈灰色〉という視覚的なイメージで表現されている。イ・ギョンにとって灰色の戦争は〈やむを得ず死ねず生きているという生活態度で微塵も退こうとしない、その恐ろしいほど強固な固執〉[『裸木』(朴婉緒小説全集10)、世界社、1995.以下引用するページ数だけ表記]で自分の存在を証明して見せている、彼女の母と同一視されていながら、何よりも〈ぼやけた空を頂いて立ち、徐々に一方が見るのを嫌がり歪んだまま出ている〉(16頁)彼女の家に象徴されている。オクヒドにとって灰色の戦争はPX肖像画部のガラス窓を覆っている〈灰色の幕〉に象徴されていて、それは彼が扶養しなければならない家族、生活苦の問題に具体化されている。彼は状況が思うに任せなければ、金日成の肖像画も描かねばならず、布の切れ端に西洋の女も描かなければならず、そうでもしなければ生き残ることができない状況に置かれているのだ。

したがってイ・キョンとオクヒドにとって戦争というのは彼らの生を根こそぎ覆してしまった事件というよりは、彼らを人間らしく生きさせない一つの悪条件に近い。彼らにとって〈灰色の幕〉は〈生きる喜びを望もうという熱望〉を覆っているという共通の意味を有したものだからで、彼らはその〈灰色の幕〉による絶望とその幕から逃れたいという欲望を共有しているのだ。また彼らはその幕から逃れて、彼らが戦争を通して失ってしまったり忘却したこと、あるいはその幕によって抑圧された欲望の複合体を噴出させようとする。具体的に調べて見ると、イ・キョンの望みは2方向にむかっている。一方で彼女は〈過去との断絶〉(91頁)を切に願うが、それは古家に象徴されている過去の亡霊からの脱出、自分の生きる欲望を自由に表出できる状況の到来に向かう熱望だ。したがってそれは未来の時間に向かう熱望だ。他方、彼女は戦争で失ってしまった家族、家族達から保護されていた生の回復を熱望する。したがってそれは過去の時間に向かう熱望だ。

彼女は過去の時間を拒否しながらも同時に望み、未来の時間を回避しようとしながらも同時に熱望する。こんな複合欲望の共通の根は、恥ずかしく脱ぎ捨てたい現在の時間に対する否定にある。それで彼女は戦争に対してもどっちつかずの立場を選択せざるを得ないのだ。彼女は戦争を避けられることを念願しながらも同時に戦争の怒涛が押し寄せてくることを念願する。人は生きたいという欲望と死にたいという欲望の共存で簡単にまとめられるが、このように相反した渇望が彼女の内部に共存する理由は、自分が置かれた状況に対処するやり方を見つけられないからだ。問題を正確に認識すれば、その答えは意外に容易く手に入る。したがって彼女は解決策を探せなかったというよりは、自分が置かれた状況がどんな状況か、それが有する問題が何かを正確に把握できていないわけである。

それで戦争という外皮を取り払ってしまえば、彼女は自分の前に置かれた実存の問題、即ち〈どのように生きるのか〉という問題を解決しなければならない状況に突然に追い込まれたために、混乱しているのだ。彼女にとって実存問題を解決していく過程は、多様な姿の自分、多様な渇望と念願を持ったまま、別の姿で存在する自分の姿がすべて自分であることを受け入れていく過程であり、さらに一層包容的に開かれている自分を確立していく過程だが、灰色の幕から逃れたいという彼女の熱望は〈何かを愛したい熱望〉として収斂されている。

このように見ると、イ・キョンとオクヒドが互いにひかれたわけは、互いから存在確認の熱望が湧き上がっているのを感じたからであり、その熱望の挫折が作り出す〈もっと荒涼とした風景の一角のようなもの〉(26頁)を互いの目の中に発見したからだ。即ち彼らは相手を通して自分の存在の確認を受け取ることができると感じていたのだ。何より彼らは自分が置かれた状況を代弁してくれている玩具店のチンパンジー人形という触媒を通して愛を燃やすようになる。

ついにぜんまいが緩みながらチンパンジーの動作はゆっくり遅くなって、愉快な愛酒家の暴飲は止んだ。

見物人は一人二人去っていった。陽気な時間はあっという間に過ぎたのだ。

チンパンジーだけがおべっかを振りまくことを止めて、ひときわ寂しく立っていた。

その孤独が胸にこみ上げてきた。人からも動物からもともに疎外された深い孤独と絶望。

私はオクヒドさんを見上げた。彼は心うつろに画筆を置いて灰色の幕を眺めるように、そんな視線でチンパンジーを見ていた。

ふいに私は彼もやはりチンパンジーの孤独に胸を痛めていると推測した。そして私も彼を助けることができないことを。

少し前の充足感が泡のごとく消えた。私は彼から一言もなく押し出されていた。チンパンジーとオクヒドと私…それぞれ様々に運ばれてきた異なる次元の孤独を、互い分かち合うことも助けることもできない自分だけの孤独に苦しんでいることを、私は痛切に感じた。

65-66頁

「そうなんだよ。あいつはぜんまいを巻くと酒を飲むんだ。始めは珍しかったが、だんだん物足りなく腹立たしくなったんだよ。あいつも自分を腹立たしく思っているようだ。それであんな悲しい顔をしているのさ。でもどうすることもできずに、ぜんまいを巻くとあのばからしいリズムを取らざるを得なくて…限りなくだるい繰り返し、私達と同じじゃない。キョンアはドルの臭いだけを受け取れば、その悲しい〈ブロークンイングリッシュ〉をしゃべりまくって、僕はドルの臭いにその全く同じ雑種の花びらを描いてまた描いて。」

彼は体を叩いた。

もう彼は私のせいで震えてはいなかった。聖堂の前まで来た。

「人でありたい。僕が人だという確認をしたい。」

彼は私を抱き締めた。

172頁

ところで、ぜんまいを巻いてやると仕方なく酒を飲む動作のリズムを刻まなければならないチンパンジーを通して、彼らは灰色の幕に閉じ込められた自分達の運命を発見するようになり、人間としての生をすべて放棄したまま、生存のためだけに生きなければならない自分達の生に悲哀感を超えて、幻滅を感じるようになる。何より彼らを絶望に追いやったものは、動物に転落したような生を彼らが徹底して一人で耐えなければならず、互いに助けてやることも、受けとめることもできない状況に、彼らが置かれているという事実である。

「喉が渇いた季節」ではこれと同じ孤独感が明らかに戦争に起因して描かれている。戦争を経験しながらも依然としておとなしく意気地がない自分の母に向かって、主人公ハジンは〈戦争じゃないか。何も甘えたり、慰められたりすることなんかはないんだ。自分の分の災難は遅かれ早かれ自分の分だ。自分が正直に受け入れて耐えなきゃ〉[『喉が渇いた季節』(朴婉緒 小説全集6)世界社、1994、115頁]とくどくど繰り返す。戦争は家族さえも他人と同じ関係に置くようにさせたので、その中ですべての人は互いに孤立して自分の責任を取らなければならないのだ。しかし、「裸木」での孤独感は実存的な問題により近い。イ・キョンとオクヒドがチンパンジーを通して感じる孤独は彼らを一人にさせると同時に、徹底して孤立させる。こういうわけでイ・キョンとオクヒドは互いに愛し合い、相手を通して自分の存在を確認したがるが、結局その愛は不発に終わるしかなく、どんな実も結べずに終わるのだ。