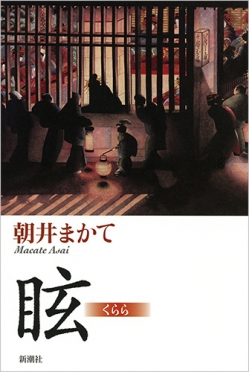

著者 : 朝井まかて

生年 : 1959年

出身地 : 大阪府

出版年 : 2016年

出版社 : (株)新潮社

これは葛飾北斎の娘お栄の話である。お栄は幼児のころから北斎に抱かれて北斎の画業の一部始終を見て育った。お栄も晩年には葛飾応為という名前を自作の絵につけている。お栄は北斎が90歳で亡くなるまで北斎工房の助手として北斎の浮世絵の背景や下地部分などを描いている。これはお栄の物語であると同時に北斎の物語でもある。後年お栄も北斎に劣らない天才浮世絵師と呼ばれるようになる。お栄の代表作「吉原格子先之図」は表紙の絵である。ありきたりの浮世絵ではなく斬新な構図で見る者を魅了する。お栄は絵が何よりも好きで絵の下手な浮世絵師の亭主を馬鹿にしてすぐに実家に戻ってきて絵一筋に生きる。北斎のエピソードとして面白いのは富岳36景が描かれた所以だ。大火で江戸の版元も版木を失い倒産の危機に瀕していた。その時北斎の富岳36景を印刷販売することで、版元も北斎も危機を脱したのだ。地方から江戸に来た人のおみやげとして富岳36景の浮世絵が大ヒットした。また地方の富豪が北斎を招いて絵をかかせてくれたり、絵の教授をさせてくれたり、絵を購入してくれたり、パトロンになってくれる人が出てくる。お栄の晩年にもそういう地方のパトロンがいてお栄も世話になっている。地方の富豪が文化交流の場を作っている。出島のオランダ人の依頼で遠近法を修得し、生かしている。江戸時代の後期、幕末にかかるが、豊な文化が花開いているようすがうかがえる。

お栄の物語はテレビドラマにもなっている。ぜひ絵を見に行こう。