今回は、さいたま市武蔵一宮大宮氷川神社と大宮公園のご紹介です。

この氷川神社、関東地方では最もポピュラーな氷川神社や八幡神社等々の内、その本社で最も格式の高い武蔵一宮でさいたま市大宮区、大宮駅からも比較的近い場所にも有り、NHKのブラタモリにも紹介された神社です。

知人もこの近くに住んでおり、神社近くは良く行くのですが、神社に訪れたのは今回で2回目、本当に久々の参拝でした・・・

大変大きな神社で創建は大変古く、社伝に依ると孝昭天皇3年4月の創建とか、詳細は定かではありませんが1000年以上の歴史を誇り、平安時代には「武蔵国氷川神」の名で神階授与の記載が有り、朝廷から崇敬されていたそうです。主祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)、稲田姫命(いなだひめのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)の3柱、更に境内には沢山の境内社が在り沢山の神様も奉られております。

この氷川神社の詳細に付いては神社の公式サイト

https://musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

をご覧下さい。

と言う事で何回かに分け、今回は主に参道から楼門に至る前庭と神池周りのご紹介。

氷川神社の三の鳥居に近い第1駐車場に車を駐め(40分無料)神社に向かう。

その第1駐車場の案内板と神社との位置関係(他に神社の無料駐車場も有り)。

駐車場の裏側は孟宗竹の竹林。

鬱蒼としている。

浦和方向(南方向)への表参道、向かって左側。

同じく表参道、右側正面より南方向。

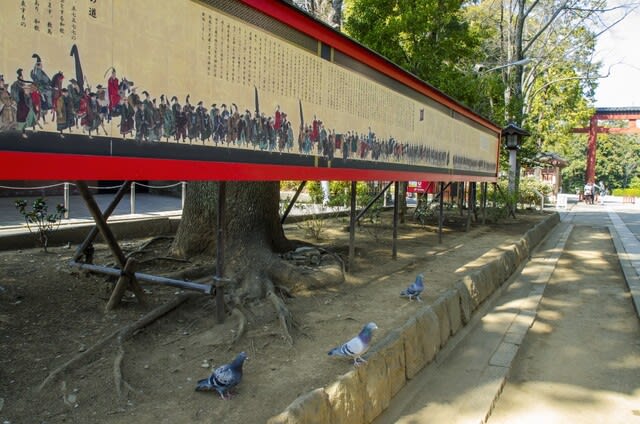

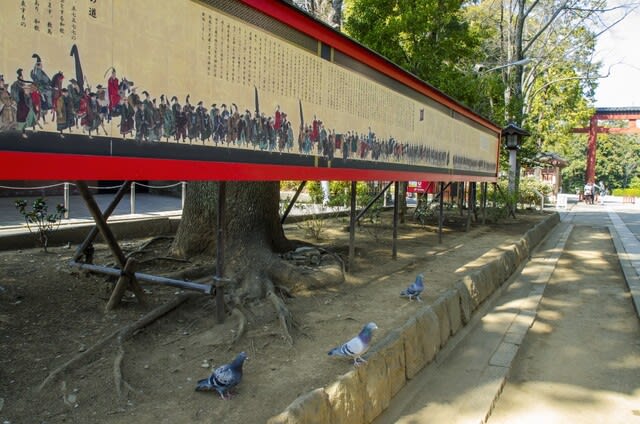

参道横の絵暦、その1.

その2.奥は三の鳥居。

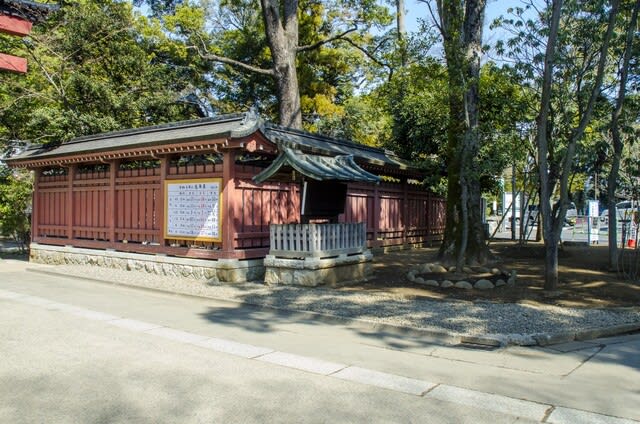

鳥居横の行事掲示板。

その反対側、奥に第1駐車場が見える。

境内の案内図と現在位置(赤い表示)。

三の鳥居。

境内側から三の鳥居と参道。

額殿(左側)と神楽殿(右側)。

本殿に向かって左側、さざれ石と戦艦武蔵の碑。

さざれ石。

その言われ。

戦艦武蔵の碑。

額殿。

その横の奉納された御神酒。

額殿の扁額、その1.

その2.

その3.

額殿は江戸時代からの建物で関東大震災や東日本大震災にも持ちこたえたが、損傷のため、筋交いで補強したとの事。

こちらは向かって鳥居側の神楽殿、そして殿内の寄進名。

扁額。

木鼻。

そのアップ。

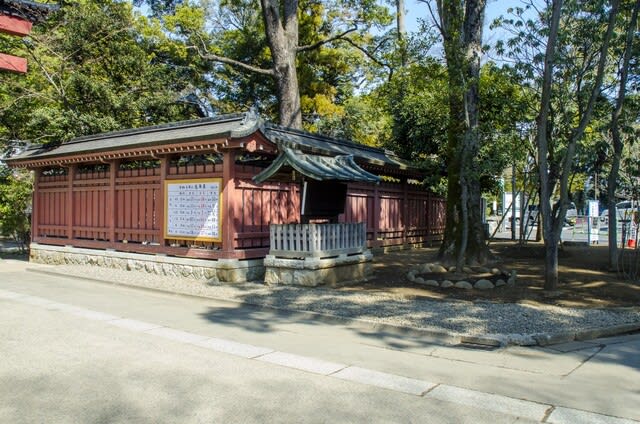

境内社の天津神社。

正面より。

明治天皇行幸の碑。

夫婦楠、その1.

その2.

その3.根本。

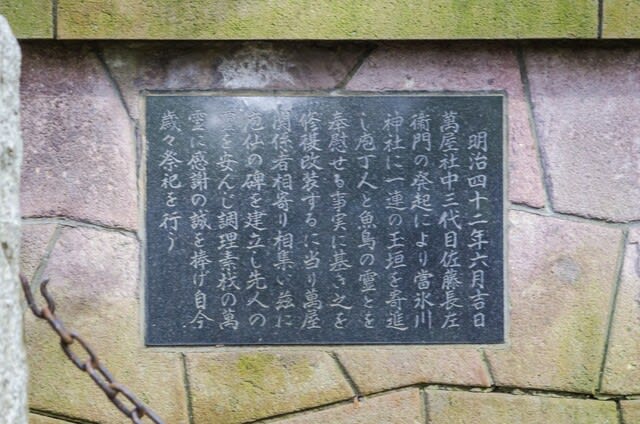

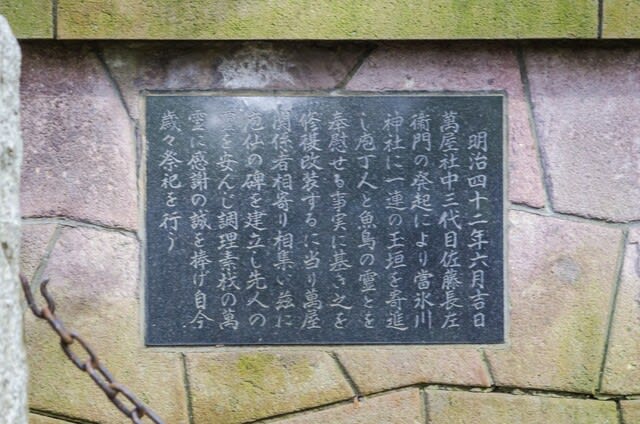

庖丁人と魚・鳥を奉る石碑。

その文面。

境内社の松尾神社、御祭神は大山咋命(おおやまくいのみこと)でお酒の神様とも言われる。その1.

その2.

その3.

松尾神社横の枝垂れ梅、その1.

その2.

その3.アップで。

横で撮影している人もいた。

こちらは境内社、宗像神社の鳥居と神池を渡る橋。

宗像神社、正面より。

橋を渡った拝殿。

宗像神社の反対側は稲荷神社の赤い鳥居。

鳥居の額。

赤い鳥居、その1.

その2.

その3.

その4.拝殿側より・・・

拝殿。

社の屋根。

狛狐(向かって左側)。

狛狐(向かって右側)。

稲荷神社横の小さな祠。

その下にも小さな狐さん。

拝殿横にも赤い鳥居のトンネル。

神池に注ぐ水。

その神池に有る亀の島、作り物の亀も有り、本物と同化。

神池のマガモ(♂)

少し寄って・・・

こちらはカルガモ、その1.

その2.結構人に慣れている。

その3.

その4.

宗像神社、橋の近くの白梅。その1.

その2.

その3.

その4.

そして神社本殿に向かう参道、奥に見えるのは楼門。

今回氷川神社はここまでです。後はオマケのカット、3月2日に甥の息子と行った新潟県湯沢町の岩原スキー場で撮った写真。

スキー場の駐車場、雪は沢山積もっているが、平日と言う事も有り駐車場を含めゲレンデもガラガラ。

山頂から麓の写真、遠くは湯沢の街並み。

中腹より、この日は結構ガスが掛かっていたが、この時湯沢の町が一番良く見えた。

山頂の上級コース。

一緒に行った甥の息子(大学生)、残念ながらこの後彼は転倒し脱臼してしまった・・・

直ぐ来てくれたパトロールにより、近くの病院を紹介され、治療を受けると彼は元気を回復、スキーは中止となってしまったが、大事に至らずひと安心。

病院の後は腹が減ったとの事、地元で有名なへぎ蕎麦の中野屋で蕎麦と舞茸のてんぷらで遅い昼食。

その後、南魚沼の親戚の所で米を引き取り(実はこれが今回の主目的)東京への帰路についた。

帰路の国道17号線。道路脇にはかなりの積雪。

更に国道17号三俣付近。一寸寄り道が有ったので三国峠を越えて帰京、

彼の怪我も有り、この新潟行きでブログ用の写真は殆ど撮っておりませんので、この氷川神社のオマケとさせて頂きました。

尚、氷川神社に付いては、次回楼門や拝殿等をご紹介させて頂きます。

長々とご覧頂き有難うございました。

この氷川神社、関東地方では最もポピュラーな氷川神社や八幡神社等々の内、その本社で最も格式の高い武蔵一宮でさいたま市大宮区、大宮駅からも比較的近い場所にも有り、NHKのブラタモリにも紹介された神社です。

知人もこの近くに住んでおり、神社近くは良く行くのですが、神社に訪れたのは今回で2回目、本当に久々の参拝でした・・・

大変大きな神社で創建は大変古く、社伝に依ると孝昭天皇3年4月の創建とか、詳細は定かではありませんが1000年以上の歴史を誇り、平安時代には「武蔵国氷川神」の名で神階授与の記載が有り、朝廷から崇敬されていたそうです。主祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)、稲田姫命(いなだひめのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)の3柱、更に境内には沢山の境内社が在り沢山の神様も奉られております。

この氷川神社の詳細に付いては神社の公式サイト

https://musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

をご覧下さい。

と言う事で何回かに分け、今回は主に参道から楼門に至る前庭と神池周りのご紹介。

氷川神社の三の鳥居に近い第1駐車場に車を駐め(40分無料)神社に向かう。

その第1駐車場の案内板と神社との位置関係(他に神社の無料駐車場も有り)。

駐車場の裏側は孟宗竹の竹林。

鬱蒼としている。

浦和方向(南方向)への表参道、向かって左側。

同じく表参道、右側正面より南方向。

参道横の絵暦、その1.

その2.奥は三の鳥居。

鳥居横の行事掲示板。

その反対側、奥に第1駐車場が見える。

境内の案内図と現在位置(赤い表示)。

三の鳥居。

境内側から三の鳥居と参道。

額殿(左側)と神楽殿(右側)。

本殿に向かって左側、さざれ石と戦艦武蔵の碑。

さざれ石。

その言われ。

戦艦武蔵の碑。

額殿。

その横の奉納された御神酒。

額殿の扁額、その1.

その2.

その3.

額殿は江戸時代からの建物で関東大震災や東日本大震災にも持ちこたえたが、損傷のため、筋交いで補強したとの事。

こちらは向かって鳥居側の神楽殿、そして殿内の寄進名。

扁額。

木鼻。

そのアップ。

境内社の天津神社。

正面より。

明治天皇行幸の碑。

夫婦楠、その1.

その2.

その3.根本。

庖丁人と魚・鳥を奉る石碑。

その文面。

境内社の松尾神社、御祭神は大山咋命(おおやまくいのみこと)でお酒の神様とも言われる。その1.

その2.

その3.

松尾神社横の枝垂れ梅、その1.

その2.

その3.アップで。

横で撮影している人もいた。

こちらは境内社、宗像神社の鳥居と神池を渡る橋。

宗像神社、正面より。

橋を渡った拝殿。

宗像神社の反対側は稲荷神社の赤い鳥居。

鳥居の額。

赤い鳥居、その1.

その2.

その3.

その4.拝殿側より・・・

拝殿。

社の屋根。

狛狐(向かって左側)。

狛狐(向かって右側)。

稲荷神社横の小さな祠。

その下にも小さな狐さん。

拝殿横にも赤い鳥居のトンネル。

神池に注ぐ水。

その神池に有る亀の島、作り物の亀も有り、本物と同化。

神池のマガモ(♂)

少し寄って・・・

こちらはカルガモ、その1.

その2.結構人に慣れている。

その3.

その4.

宗像神社、橋の近くの白梅。その1.

その2.

その3.

その4.

そして神社本殿に向かう参道、奥に見えるのは楼門。

今回氷川神社はここまでです。後はオマケのカット、3月2日に甥の息子と行った新潟県湯沢町の岩原スキー場で撮った写真。

スキー場の駐車場、雪は沢山積もっているが、平日と言う事も有り駐車場を含めゲレンデもガラガラ。

山頂から麓の写真、遠くは湯沢の街並み。

中腹より、この日は結構ガスが掛かっていたが、この時湯沢の町が一番良く見えた。

山頂の上級コース。

一緒に行った甥の息子(大学生)、残念ながらこの後彼は転倒し脱臼してしまった・・・

直ぐ来てくれたパトロールにより、近くの病院を紹介され、治療を受けると彼は元気を回復、スキーは中止となってしまったが、大事に至らずひと安心。

病院の後は腹が減ったとの事、地元で有名なへぎ蕎麦の中野屋で蕎麦と舞茸のてんぷらで遅い昼食。

その後、南魚沼の親戚の所で米を引き取り(実はこれが今回の主目的)東京への帰路についた。

帰路の国道17号線。道路脇にはかなりの積雪。

更に国道17号三俣付近。一寸寄り道が有ったので三国峠を越えて帰京、

彼の怪我も有り、この新潟行きでブログ用の写真は殆ど撮っておりませんので、この氷川神社のオマケとさせて頂きました。

尚、氷川神社に付いては、次回楼門や拝殿等をご紹介させて頂きます。

長々とご覧頂き有難うございました。