今回も前回の仙元山見晴らしの丘公園の続きで、公園から山を下った後、寄った西光寺と道の駅「おがわまち」のご紹介です。

尚、前回も書かせて頂きましたが、撮影したのは昨年12月初旬、既に50日近く経っており、現在の状況ではございません。

悪しからずご了承頂ければ幸いです。

また今回ご紹介する瑞龍山西光寺と道の駅「おがわまち」に付いては、

西光寺ー小川町観光協会のサイト

http://www.kankou-ogawa.com/sp_f007.html

をご覧下さい。

また道の駅「おがわまち」に付いては関東「道の駅」公式サイト

http://www.kanto-michinoeki.jp/map_single.php?id_name=3&single_name=1

をご覧下さい。

更に小川和紙の歴史に付いては小川町の公式サイト

https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000261.html

に詳しく書かれています。

では西光寺へ向かう途中から・・・

仙元山から下りて西光寺に向かう途中、見事に色づいたイロハモミジ(ムクロジ科)が有った。

縦位置で・・・

その上部。

そして暫く行くと西光寺が見えて来る。その入口、山号は瑞龍山、天文2年(1533)創建で曹洞宗のお寺、鐘楼と山門が一緒なのも珍しい。

その鐘楼門、向かって右横はここのお寺の見所、垂れ桜。(3月下旬以降が見頃で大勢の観光客が来るとの事)

鐘楼門上部。

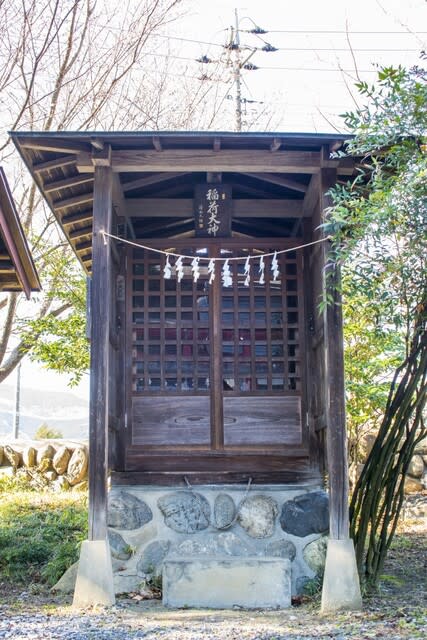

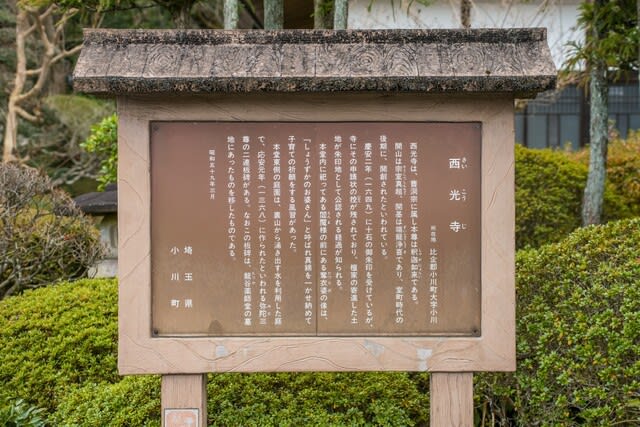

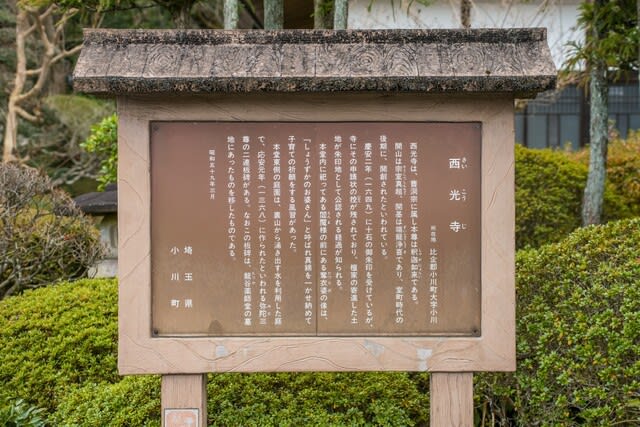

西光寺の説明。

境内全景。

本堂横の庭、左横は垂れ桜。

鐘楼門と奥は本坊。

鐘楼門と奥は本堂、ご本尊は釈迦如来。

その本堂。

ここにも紅葉したイロハモミジ。

この鐘楼門には小さな金剛力士像、(呍形)。

そのアップ。

こちらはその反対側の金剛力士像、(阿形)。

アングルを下げて・・・

西光寺を後にして、その参道には六地蔵。

向かって左側より。

そしてこちらは右側から・・・

午前中行った栃本親水公園方向、上流側の槻川。

そしてこちらは下流側、8km先には武蔵嵐山渓谷。

道沿いのサザンカ。

この時期(12月初旬、サザンカは見頃)。

こちらも道端で見かけたナンテンの実(メギ科)、その1.

その2.

こちらはナンテンとクロバラ。

そのアップ。

そのクロバラ、多分黒真珠(日本。鈴木省三氏 作出)。

そのアップ。

そして更に進むと国道254号線に出て直ぐが道の駅「おがわまち」、左側は国道254号線。

道の駅敷地内に在る埼玉伝統工芸会館の案内図。

道の駅全景。

農産物直売所、来た時間が遅く、地粉うどんの店は営業が終了していた。

農産物直売所の前庭。

こちらは埼玉伝統工芸会館の建物。

同じく埼玉伝統工芸会館全景、左側は物産のお土産コーナー。

会館に入って直ぐ小川町のイメージキャラ。

ここからは小川和紙のご紹介、とその説明。

和紙で作られた行灯や鯉のぼり。

和紙の産地一覧、そして奥は工房。

反物や羽子板、和紙以外の物も・・・

岩槻の雛人形も展示されている。

こちらは鴻巣市の雛人形。

和紙の原料。

その説明。

紙すきの道具等。

道具と作り方。

原料を煮る釜。

小川和紙の説明。

和紙で作られた照明器具。

工房の実演コーナー、実演は動画も撮って有ります。

先程の和紙産地一覧表を正面から。

工房全景。

工芸会館の一番最後は和紙で作られた大きな折りヅル。

そしてここからバスで小川町駅に向かい、ホームで撮ったJR八高線の車両。こちらは東京近郊では珍しい非電化区間のディーゼルカー。

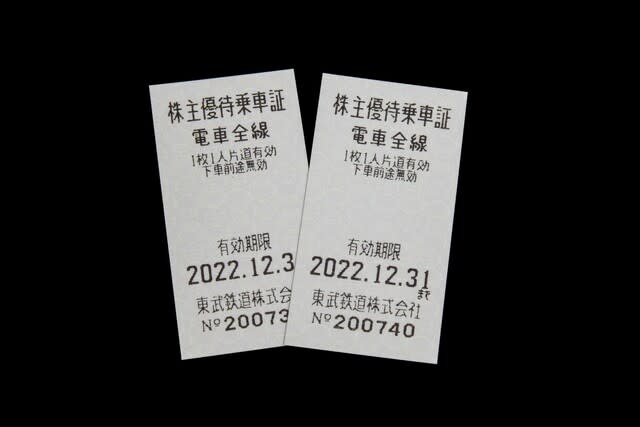

帰りは東武東上線小川町始発、池袋行きの快速電車。

20221211Ogawamachi

最後になりましたが、こちらは許可を得て撮影させて頂いた紙すきの実演です。

と言う事で3回に渡り長々と続いた埼玉県小川町の散歩はここまでです。

次回は少し間隔が空きますが、2月半ば以降に再開の予定です。

ご覧頂き有難うございました。

尚、前回も書かせて頂きましたが、撮影したのは昨年12月初旬、既に50日近く経っており、現在の状況ではございません。

悪しからずご了承頂ければ幸いです。

また今回ご紹介する瑞龍山西光寺と道の駅「おがわまち」に付いては、

西光寺ー小川町観光協会のサイト

http://www.kankou-ogawa.com/sp_f007.html

をご覧下さい。

また道の駅「おがわまち」に付いては関東「道の駅」公式サイト

http://www.kanto-michinoeki.jp/map_single.php?id_name=3&single_name=1

をご覧下さい。

更に小川和紙の歴史に付いては小川町の公式サイト

https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000261.html

に詳しく書かれています。

では西光寺へ向かう途中から・・・

仙元山から下りて西光寺に向かう途中、見事に色づいたイロハモミジ(ムクロジ科)が有った。

縦位置で・・・

その上部。

そして暫く行くと西光寺が見えて来る。その入口、山号は瑞龍山、天文2年(1533)創建で曹洞宗のお寺、鐘楼と山門が一緒なのも珍しい。

その鐘楼門、向かって右横はここのお寺の見所、垂れ桜。(3月下旬以降が見頃で大勢の観光客が来るとの事)

鐘楼門上部。

西光寺の説明。

境内全景。

本堂横の庭、左横は垂れ桜。

鐘楼門と奥は本坊。

鐘楼門と奥は本堂、ご本尊は釈迦如来。

その本堂。

ここにも紅葉したイロハモミジ。

この鐘楼門には小さな金剛力士像、(呍形)。

そのアップ。

こちらはその反対側の金剛力士像、(阿形)。

アングルを下げて・・・

西光寺を後にして、その参道には六地蔵。

向かって左側より。

そしてこちらは右側から・・・

午前中行った栃本親水公園方向、上流側の槻川。

そしてこちらは下流側、8km先には武蔵嵐山渓谷。

道沿いのサザンカ。

この時期(12月初旬、サザンカは見頃)。

こちらも道端で見かけたナンテンの実(メギ科)、その1.

その2.

こちらはナンテンとクロバラ。

そのアップ。

そのクロバラ、多分黒真珠(日本。鈴木省三氏 作出)。

そのアップ。

そして更に進むと国道254号線に出て直ぐが道の駅「おがわまち」、左側は国道254号線。

道の駅敷地内に在る埼玉伝統工芸会館の案内図。

道の駅全景。

農産物直売所、来た時間が遅く、地粉うどんの店は営業が終了していた。

農産物直売所の前庭。

こちらは埼玉伝統工芸会館の建物。

同じく埼玉伝統工芸会館全景、左側は物産のお土産コーナー。

会館に入って直ぐ小川町のイメージキャラ。

ここからは小川和紙のご紹介、とその説明。

和紙で作られた行灯や鯉のぼり。

和紙の産地一覧、そして奥は工房。

反物や羽子板、和紙以外の物も・・・

岩槻の雛人形も展示されている。

こちらは鴻巣市の雛人形。

和紙の原料。

その説明。

紙すきの道具等。

道具と作り方。

原料を煮る釜。

小川和紙の説明。

和紙で作られた照明器具。

工房の実演コーナー、実演は動画も撮って有ります。

先程の和紙産地一覧表を正面から。

工房全景。

工芸会館の一番最後は和紙で作られた大きな折りヅル。

そしてここからバスで小川町駅に向かい、ホームで撮ったJR八高線の車両。こちらは東京近郊では珍しい非電化区間のディーゼルカー。

帰りは東武東上線小川町始発、池袋行きの快速電車。

20221211Ogawamachi

最後になりましたが、こちらは許可を得て撮影させて頂いた紙すきの実演です。

と言う事で3回に渡り長々と続いた埼玉県小川町の散歩はここまでです。

次回は少し間隔が空きますが、2月半ば以降に再開の予定です。

ご覧頂き有難うございました。