桶谷と柄山 二つのかくれ里

秋葉街道(R152)をさらに南下すると、分岐に到る。右手にひたすら行くと、中央道松川ICに通じる。左手に行くと、大鹿村中心部の大河原地区に通じる。大河原地区は、南朝の征東将軍の宗良親王の本拠地の所、寄ってみたい気持ちがやまやまなれど、今日は午後6時より、本来の目的の法事が待っていて、PM5:30までにはたどり着かねばならない。そこでハンドルを右に切り、小渋川沿いに下降する。暫くすると、渓谷を見下ろす景観の良いところに出て、駐車スペースもあるようだ。小渋ダムのこの先にあるようだ。この渓谷を渡す橋に、桶谷橋の名前がついている。ここが桶谷なのだ。

桶谷・・・

この桶谷は、古くは王家谷と書き、北条道や北条坂の地名が残り、北条を名字とする四家(1家は分家)があり、頭(上)屋敷、別当、木戸口を名乗っていたという。だが、昭和に「小渋ダム」が出来て沈んだという。さらに奥が四徳で、昔北条時行が潜んだと言われる四徳小屋があったという。・・と書いて、さっと理解出来る人がいるのか、疑わしい。

そこで簡略に、まず北条時行だが、時代を建武の新政頃に遡る。後醍醐天皇の宣下を受けた足利兄弟と新田義貞は、長年続いた鎌倉幕府の北条家を打ち破り、先に後醍醐天皇の政権、そして直ぐに足利幕府を作ることになる。この場合の北条家は、後に小田原で勢力を拡大してくる早雲の北条家と区分するため、前北条家とか北条得宗家と名付けて区分する。ちなみに、早雲が祖の北条家は、後北条家とか小田原北条家とかいわれる。方便である。

打ち負られた北条得宗家には、子が二人いたが、長男が殺され、次男は、北条得宗家の御身内であった諏訪家に守られて、諏訪地方で秘して育てられ成人する。彼が北条時行、一般には相模次郎と呼ばれた得宗家の嫡流である。この地方に隠棲したのは、どうも幼年の頃ではなさそうで、その後の可能性が高い。

成人した相模次郎は、諏訪家と諏訪神党の協力で、中先代の戦いを起こす。信濃国は、鎌倉幕府に恩義の侍が多く、上野、下野、武蔵野の勢力を合流しながら、鎌倉に攻め入り、最初は勝利するが、やがて破れ、信濃に舞い戻る。ここで、足利尊氏と仲違いした後醍醐天皇の南朝と合流し、大徳王寺城で、今一度再起の旗をあげる。ここでも敗れるわけだが、この頃の前後に、この桶谷に隠棲した可能性があるという。成人した相模次郎(北条時行)は当然妻子がいてもおかしくない。

頭(上)屋敷、別当、木戸口は、主家の北条時行かその妻子、別当は経済を差配し、木戸口は門番守衛を意味する。この場合の敵は、松尾小笠原の信濃守護家となる。追っ手の目に付きやすい「王家谷」では、いかにも都合が悪い。そこで桶谷になったという。・・ここから更に山奥に、四徳というがあるという。ここにも、時行の隠れ家があるという。・・秋葉街道沿いのこの地区は、諏訪大社の神領の内。いずれも伝承だが、桶谷の北条四家は、確認されている事項と聞く。

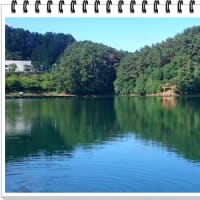

・・小渋ダム 日本一美しいダム?ともいわれる

・・小渋ダム 日本一美しいダム?ともいわれる

このダムとダム湖は、赤石山系の伊那山脈を背景に、ダム風景でもっとも美しい一つとされています。そして、幾つかの歴史を湖底に秘めているとも言われています。

この桶谷にあった神社は、小渋ダムに沈んだが、沈む前に大鹿村の神社に合祀されたと聞きます。桶谷の北条四家も、ダムの底に沈んだのかも知れません。そうなれば、もう手の届かぬところとなり、伝承は伝承として、静かに消えていくのかも知れません。

さて、桶谷橋を通ると対岸の生田の方に出られます。ナビで、行く先を、松川東小学校に設定します。山奥で迷ったら、それこそ大変です。右手は眼下に小渋ダムを、左手は落石注意の崖壁、道は1.5車線の狭い道。対向車が来ないことを祈りつつ、出発です。幸い、杖突峠のようなバイクツーリングの集団にも普通車の対向車にも出会わずに幾つかのトンネルを潜ると、小学校前に行き着きました。

ここにも、生田柄山があります。

その昔は、木地師の里、そして、明治大正期は大鹿村へ、物資を運ぶ運搬業の問屋をした人もいたそうです。ここの木地師の血が、自分の中に八分の一ぐらい流れているそうです。孤高の民として、菊の紋章を表し、惟喬親王を敬愛した木地師の末裔です。

・・墓を探してみたが五七の桐紋のようで、菊紋らしきが擦れています。

・・墓を探してみたが五七の桐紋のようで、菊紋らしきが擦れています。

ここで不思議発見です。

墓石の碑銘は、戒名ではありません。「大蔵某+命」と「大蔵某姫+命」の並記です。たぶん夫婦の墓なのでしょう。経済的な理由ではなさそうです。

むかしに、神道では、墓石に、戒名は彫らずに、「本名と命」を彫ったという文章を,かすかに記憶しています。だがその出典も思い出せませんが、確か、神道には”来世という黄泉の世界観”はなく、従って、戒名は異神の宗教の思想であり、忌み嫌ったのではないでしょうか。死後の世界、地獄とか極楽は、仏教の話です。ここの大蔵一族は、神道の信心深い木地師であったようです。

そうしますと、次ぎに述べる「柄山神社」は、かれらにかなり重要な氏神になります。

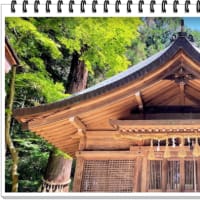

・・転記 4月始め頃?

・・転記 4月始め頃?

松川町生田地区の柄山神社のシダレザクラと神社境内の写真です。柄山自治会所も兼ねているようです。

・・・古くから木地師の桜として有名。樹齢は約200年、根元の幹周りは約4m、高さは約15m。

二つの柄山(からやま)について

北川柄山

北川柄山(大鹿村北入地区)は、現在存在しない地区である。明治になって、山の生業でまず3家が住み、やがて入植が増え、最高時40戸弱を数え、やがて全村移転で消えた地区であるからという。昭和36災害によって、家屋全財産が流され、再建が不可能とされたからである。明治以前、北川は小渋川の支流の沢(川)の名前であった。勿論以前は、人が住んでいなかった地区である。移り住んだ人達のもとは、中川村や生田の山の人が多かった、と書いてあった。

北川柄山に住んだ人達は、もと生田柄山のひと、と考えるのは、あながち無理な筋道でも無さそうだ。この北川柄山に最初に住んだ家は、2人は大蔵と呼び、1人は小椋と呼んだ。木地師であったという。・・・大鹿村誌より

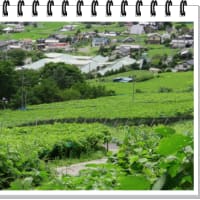

生田柄山

生田柄山に大蔵姓と小椋姓を名乗る家もあるそうだ。そこの大蔵家と小椋姓も木地師をルーツに持つとあった。この生田柄山は、江戸時代元禄の頃まで人家と地名を確認できていない。それまで長峯あるいは長峰とだけ呼ばれた地域だったらしい。・・松川町史

生田と大鹿を分離して考えるのは地元の考えと違うようです。大鹿村誌でも生田柄山も生田桶谷も、あたかも自分の村のような記載です。それと桶谷の神社遺産は小渋ダムに沈む前、保管を依頼されたのは大鹿の民族館だそうです。

木地師 について

木地師と言う者がある。

生業を木にもとめ、山に住み、主に食器としての椀や盆をつくり、それを里に売って生活していた者達のことである。この者達は、「轆轤(ろくろ)」を使い、円形の器を造ることを得意とした。木も選ばれた。しゃもじやさじやへら等は堅い桜木を、椀や盆などはほうやとちを、箸などは杉を材料とした。生活は小集団単位で3から5家族ぐらいが多かったらしい。

年代は古く、平安時代の話、文徳天皇の長男に惟喬親王(これたかしんのう)がいた。文徳天皇は長男の惟喬に天皇を継がせたかったが、弟に天皇を継がせることになった。異母兄弟の弟の方が外戚の力がかなり強かったためとされる。惟喬親王は滋賀県神崎郡永源寺町の小椋谷に逃れたという。この地の小椋谷で惟喬親王は、木材の木地を荒挽し、轆轤を使って盆や椀などを作る技法を伝えたとされる。また、木地師の伝承では文徳天皇の第一皇子惟喬親王を職能の祖とし、その側近藤原実秀の子孫が小椋氏、惟仲の子孫が大蔵氏になったという。近江の小椋谷にある君ケ畑と蛭谷は、羊腸たる山道の果てにあり、とりわけ木地屋(師)が自分たちの先祖と称している蛭谷の惟喬親王の墓のあたりは、南北朝時代の宝篋印塔が残っており、深山幽谷の気配が濃くたたようところであった。君ケ畑の地名は惟喬親王が幽開された所ということからつけられたというが、さだかではない。

木地師文書と言うものがある。

この木地師文書というもの、「文徳天皇の大一皇子、小野宮惟喬親王が祖神で、この一族の小椋、小倉、大倉、大蔵の姓のものは木地師であるから、この文書を所持しているものは全国の山の樹木を切ることを許す」という免許状である。この文書を持った木地師は日本の各地に散っていった。食器を作る木を求めての旅であるから、ほとんど山岳である。木地屋(師)は関所の通行手形のかわりに、近江の君ケ畑の高松御所の十六の花弁の菊の焼印を押した木札を見せて、関所をまかり通っていたことが、「伊勢参宮道中記」(会津の小椋長四郎家に伝えられた嘉永三年(1850))に記されている。求めた木の多い山を見つけ住み、山の木を伐りつくすと、次の山に移っていった。これを「飛」と称した。木地屋(師)の移動するところ、その足跡を印す地名が生まれた。各地に残る轆轤、轆轤谷、六呂山、六郎谷、六郎丸、六九谷、六六師、鹿路などの地名は彼らの居住したところである。

白洲正子の「かくれ里」の中に、永源寺町の小椋谷に、奉納された道祖神があり、碑の記銘に、奉納下伊那郡大蔵某とあるそうです。今となっては特定しようにも出来ませんが、大平だと木曽郡と名乗る様な気がするので、ここいらの人の様な気がします。定かではありません。道祖神には、道しるべの意味と旅の途中で行き倒れた人の霊を慰める意味を含めたようにも思えます。

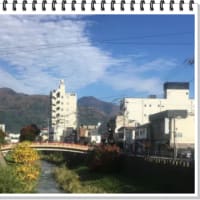

生田柄山から、赤石山脈を見上げると、”南信の骨をなし”て、実に”巍巍”として眼に写ります。

・・塩見岳 ・・・ 拝

・・塩見岳 ・・・ 拝