この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

島田は島田川の河口左岸に位置し、南は周防灘に面する。地名の由来について風土注進

案は、島田ということはわからないが、地形からして往古は島であったものかとあり。島田

川に沿って両岸に平野があり、他は山である。洲の間の田、すなわち洲田(すまた)が転訛して

島田となったのであろう。(歩行約7.2㎞)

JR光駅から室積公園口行き約7分、光製鉄前バス停で下車する。

バス停からバス路線を千歳大橋まで引き返す。島田と浅江を結ぶ千歳橋は、1800(寛

政12)年に浅江村の田村久左衛門が初めて架橋した。川幅およそ70間(127m)で、そ

れまでは舟渡しであった。

その後流失したので、島田市の藤谷弥平が発起して、寄付と私財を投じて、1863(文

久3)年に再架橋された。藤谷家は。後に千歳橋の袂に移り醸造業を営む。

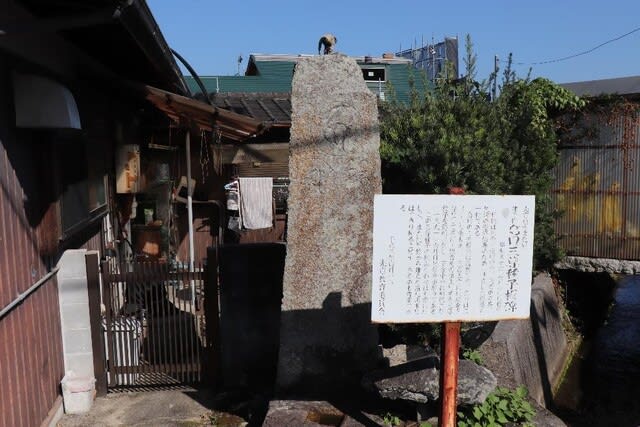

橋の東詰に立石孫一郎の碑と立石霊社がある。立石は倉敷出身であるが、第二奇兵隊に

入隊する。1866(慶応2)年4月に隊員約90名を引き連れて脱走、幕府の天領だった倉

敷代官所、禁門の変で長州藩を敗戦に追い込んだ浅尾藩(総社市)の陣屋を焼き討ちする。

しかし、幕府の力の前に及ばず帰着したが、千歳橋上で家臣団によって暗殺される。こ

の2ヶ月後に長州藩は幕府との幕長戦争に突入する。

1869(明治2)年に立石霊社、その脇に、1935(昭和10)年に顕彰碑が建立される。

往還道は島田市から川岸に上島田を経て、立野村までは1里7町の道程であった。参勤

交代の九州の諸大名をはじめ、海路風波を避けて室積に上陸した旅客は、島田市から小周

防村に入り安田を経て呼坂に出るか、島田川沿いに北上して高森に至っていた。

野原村(光井村)と島田村との境である清山峠を下って島田市に入るまでは、道幅9尺(2

~3m)にすぎなかった。それが島田市にかかると、急に2倍以上に広がり、そこには継立

場が設けられ、数軒の旅籠屋があったという。

虹ケ浜の黒松と虹、海にヨットが浮かぶ光市のマンホール蓋。

大雲寺(曹洞宗)は島田市にあり、下関市の功山寺の末寺であるという。1626(寛永3)

年に功山寺の塔頭・大雲和尚が豊浦郡に創建する。1898(明治31)年3月に豊浦郡から、

今の寺地にあった江雪庵に移して江雪庵と称した。のち大雲寺の寺号に復したという。

建物は更新されて古民家は残されていないが、この家は周囲から見ると目立つ。(T家)

熊野神社参道の右手にある市民ホールの地には、かつて島田村役場があったというが確

得ていない。

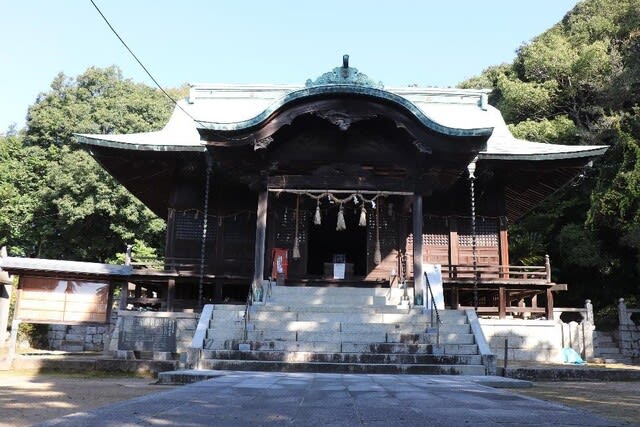

熊野神社は島田市頭に鎮座し、古くは12の祭神を祀ることで十二社大権現と称してい

た。

社伝によると、奈良期の710(和銅3)年に神主・大楽家の先祖・兵太夫と宮尾の彦兵衛

の両人が紀州熊野本宮に参向し、同年9月島田市に勧請した。1871(明治4)年に今の社

号に改めたという。

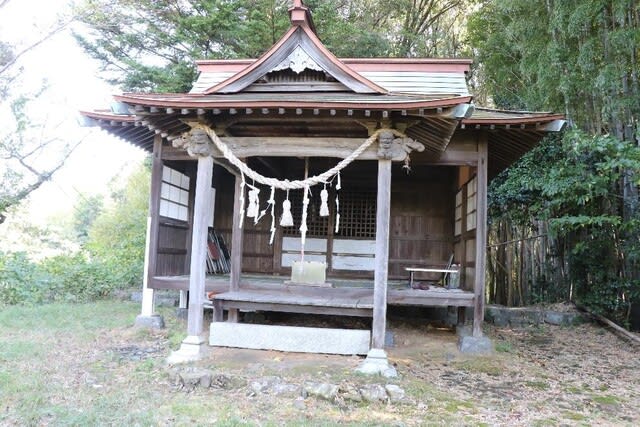

松浦神社は熊野神社の境内末社で、玖珂郡広瀬村(現岩国市錦町)に創建され、1854

(安政元)年5月現在地に遷座する。旧号を松浦堂と称し、例祭日には島田人形浄瑠璃芝居が

奉納される。

同境内には柿本神社も祀られているが、詳細は知り得なかった。

光市民ホール東側の公園に、山本隆章(1867-1928)の頌徳碑がある。山本栄太郎の3男

として生まれ、1887(明治20)年に志を立て、大阪に出て石炭商店に奉公して商売の道

を覚えた。辛苦に耐えて、のちに独立して石炭商を経営し、ついに巨万の富を成する。

1821(大正10)年7月国家百年の大計は教育にありとし、 郷里の島田村に1万円を寄

付する。1928(昭和3)年62歳で病没したが、村民はその遺徳を称えて碑を建立する。

島田小学校へ向かう途中に「鬼彦兵衛の墓」の案内がある。

熊野神社創建まつわる民話に登場する彦兵衛は、生まれつきの非力者で、ある日、旅人

から紀州熊野の権現様のもとで修行すれば力が授かると言われる。すぐさま熊野へ行き、

難行苦行のすえ、千人力を授かって島田へ帰ってきた。

その夏、島田川が氾濫して村は大被害を受けたが、彦兵衛は怪力をもって被害の片付け

をしたという。村人は驚き「鬼彦兵衛」と呼んで敬ったという。

石垣の上に高さ12mの自然石があり、地元では「鬼彦兵衛の墓」といい、また、石子

権現といって腕力の神様として祀っているという。

島田小学校までの途中に祠があり、右手の祠には「寛保 三界」とあるので三界萬霊塔

で、左は地蔵尊のようだ。

向かい側のお堂には、右手に五鈷杵(ごこしょ) 、左手に数珠を持ち、牀座(しょうざ)という

特別な椅子に座った姿から弘法大師像のようである。

島田小学校から領家バス停方向へ下ると、日限地蔵への案内がある。

日限地蔵院は島田の宮尾にある。1811(文化8)年8月島田村の宮本佐七が武家勤めを

辞して帰郷の際、日頃の忠勤を賞して、萩城下の昌福寺にあった地蔵尊一体を授かり、今

の地に安置した。

日を限って参詣すると霊験あらたかで、どんな願いごとも成就することから、この名が

生まれたという。

小学校まで引き返し、四差路を直進すると長尾原墓地がある。この墓地内に「巌島虹石

の墓」があるというが、探し当てることができなかった。

虹石(1869-1903)は、明治時代に活躍した日本画家で、難波覃庵(たんあん)・宝迫虹汀と

ともに光出身の三大画家と称される。

1888(明治21)年京都に出て森寛斎に日本画を学び、日清戦争前後の新美術運動に即

応して独自の画境を開く。1902(明治35)年の秋、美術展で高位入賞し、祝賀会におい

て不幸にも胴上げにより落下する。その後の様態は思わしく郷里で静養していたが、翌年

の12月5日に34年の生涯を閉じる。

県道144号線(光玖珂線)に合わすが、この一帯は中島田のようだ。

林バス停の先を左折し、山陽本線沿いの旧県道に出る。

島田三尊種子(しゅじ)板碑は、五輪塔や宝篋印塔と同じ供養塔で、鎌倉期から室町後期に

かけて造られた。

板碑の下部には、明徳二年辛未(かのとひつじ)六月と刻んであるので、建立か供養の年で

あろうとされる。三尊仏(梵字で表した仏)は、主尊と左右の脇侍(わきじ)で1組になる仏像

配置の形式である。主尊が地蔵菩薩、右下が薬師如来、左下が観音菩薩である。

この先で再び県道を横断する。

上島田小学校を巻くように上がって行くと、上島田3丁目に光市の名木百選の1つであ

る「エノキ」がある。

さらに上がって行くと、高橋家の裏山に高橋利兵衛の墓がある。元治元年(1864)年1月

11日山本誠一郎・水井精一と、別府浦の水場(田布施町)で薩摩藩の商船・嘉徳丸を襲い、

積み荷を焼いて荷主の元薩摩藩士・大谷仲之進を斬った。その責をとり、同年3月10日

に遊撃隊本陣、室津(上関町)の西方寺で自刃する。

浄土真宗の安養寺は、もとは天台宗であったが、1592(文禄元)年に伊予国の僧・教信

が改宗して再興したという。現在の本堂は、1926(昭和元)年に再建された。

本堂前に「寺子屋の遺跡」の説明書によると、江戸期には寺小屋として、当域内唯一の

学府であった。学制発布により、1873(明治6)年8月に寺子屋は小学校へ移行する。

隣接して、1946(昭和21)年に開設された聖華保育園がある。

島田川の左岸が島田地区、右岸が三井(みい)地区の町並み。島田川は、周東町祖生(そお)

の長瀬に発し、玖珂盆地を西流、旧熊毛町、光市を貫流して、周防灘に注ぐ流長34.5㎞

の2級河川である。

天王社への道を間違えて展望地まで上がってみたが、どうも参道の雰囲気ではないので

引き返す。さらに真覚寺への細い道を辿ると、参道らしい道に出会う。

上り詰めると天王社の本殿と鳥居、灯籠がある。創建年など詳細なことは知り得なかっ

たが、祭神の牛頭天王(ごずてんのう)は、日本における神仏習合の神とされ、全国の祇園社・

天王社で祀られた。

鳥居や灯籠には、天明六年丙午(1786)と刻字されているので、その頃に創建されたので

はなかろうか。

真言宗の真覚寺は、1939(昭和14)年に住職の森口真覚が上島田に創建し、2年後に

現在地に移転したという。

多賀神社は、滋賀県多賀町にある多賀大社の分霊を勧請、創建年代は定かではないそう

で、大正末期から昭和初期頃と思われるとのこと。長寿祈願の神として、戦時中は出征軍

人の家族が写真を持って、武運長久を祈ったという。

曹洞宗の永明寺は島田の亀山にあり、渓月院の末寺である。もとは永明庵と称したが、

1921(大正10)年に今の寺号に改める。創建の年代は明らかでない。

宝篋印塔の先に神社が祀られているが、祭神等はわからず。

境内には先端が針形で高さ約31mの針供養塔があり、「きぬはりの ほそきあゆみも

ひとすじに みよはけまして ここにおさまる 和裁師匠50周年 昭和32年(1957)3

月 名倉分家初代妻ヒサ 69才」とある。

ヒサ(1889-1966)は小周防村の長尾家に生まれ、小学校を卒業後、防府の宮市にあった

裁縫学校に進む。1911(明治44)年島田村の久芳英馬(名倉は久芳の屋号)と結婚して朝

鮮に渡る。1937(昭和12)年頃に帰郷して、家事の合間に大勢の子女に裁縫を教えた。

塔は50年目を記念して自費で供養塔を建立する。

1902(明治35)年8月2日の台風は大変な豪雨台風で、3日間で1,000mmの降水

量で島田川が氾濫する。人7名、牛馬6頭が川に流され、家屋の被害も甚大で復旧工事が

迅速に行われた。その一環として島田駅裏側沿いに「牛馬の碑」建立されたが、大正期の

台風襲来により、再び島田川が氾濫する。碑が倒壊したため、この地に移設されたという。

島田駅前には「あの旅 この旅 想いでの旅 人生 いつまでも 楽し」とある。

JR島田駅は、1897(明治30)年山陽鉄道の広島ー徳山間が開通したと同時に開業す

る。駅舎は、1972(昭和47)年に改築された。

静岡県に島田駅があり、同じ漢字が使用されているが、呼び名が違うようで、静岡県の

駅は”しまだ駅”、山口県の駅は”しまた駅”で区別されているようだ。