2014年7月20日(日)

せっかく弥彦村に来たので、新潟県屈指のパワースポットとの評判の彌彦神社(正式には「いやひこじんじゃ」というらしい)で、腹黒く開運アップの活動に励みたいと思います。その為、ここで多くの時間を割り当てました。

↓あっついあっちい中の長閑な道を歩いて神社へ

この朝テレビで見た新潟県に出ていた「大雨洪水注意報」はガセだったよう。

正面は霊峰弥彦山。

競輪場の駐車場→

「満車」とあるのに、駐車場に突進していくオバサンご婦人運転の車。

当然、警備員さん「オイオイ、そこっ!入っちゃいかん!」となるわな。

前に進む事だけしか考えていないんじゃないかと思うくらい、女の人の余裕のないというか、閉口する程の気遣いのない運転によく出くわしますが、お上もよく免許を授けたものよ・・・。

一の鳥居→

午後2時40分から三笠宮彬子女王がご参拝されるとの高札が掲げられています。

この僅か30数分後の事です。

さて、柱をよ~く見ると下が浮いている。まさに神の成せる業か?!

下はこうなっています→

6センチの隙間、柱が腐らないようにとの事。

玉の橋→

御手洗川(だからと言って、用を足すと罰が当たるかもしれません)に架かる「神様しか渡ってはいけない橋」。

火の玉石→

頭の中に願い事を頭の中に思い浮かべて石を持ち上げます。

その時、軽く感じれば願い事が成就し、重いと思えば願い事が叶わずという。

ならばと持ち上げてみたところ・・・。

難なく持ち上げられたのですが、願い事をするの忘れてしまった(苦笑)。

随神門(ずいじんもん)→

国の登録有形文化財という2体の狛犬が前にあり、神々しい雰囲気の門。

昭和31(1956)年が明けたばかりの元日午前0時すぎ、ごった返していた初詣客の重みで玉垣(石階を登ったところにある垣)が崩壊し、人々が次々に落下、死者124名という大惨事となった現場でもあります。

パワースポットとして注目大の神社にとっては残念な黒い部分です。合掌。

拝殿→

大正5(1916)年に再建されたもの。

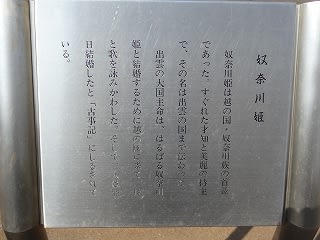

彌彦神社、創建時期は不明。

そして神様は男?女?色々巷には説が出回っているようですが、間違いなく男であるとの事。

やはり御朱印集めに人が殺到→

最近は「ガール」だけでなく、「ボーイ」も出現しつつある模様。

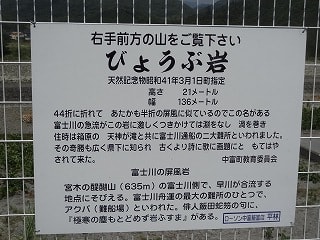

ロープウェイで弥彦山頂へ行けます→

高さは東京スカイツリーと同じ(634メートル)。

山の方が高く感じるんですけどね。スカイツリーってこんなに高かったのか・・・。

↓門前町、温泉街の雰囲気たっぷりの文字通り「神社通り」

↓そこで痩せ細った野良ネコが堂々と闊歩している。

歩様は普通だったし、回虫でも抱えているのかよくわからんが可哀想・・・。

↓弥彦公園を通り抜け駅へ。

↓15時15分発の電車で弥彦駅を出発

にほんブログ村

にほんブログ村

せっかく弥彦村に来たので、新潟県屈指のパワースポットとの評判の彌彦神社(正式には「いやひこじんじゃ」というらしい)で、

↓あっついあっちい中の長閑な道を歩いて神社へ

この朝テレビで見た新潟県に出ていた「大雨洪水注意報」はガセだったよう。

正面は霊峰弥彦山。

競輪場の駐車場→

「満車」とあるのに、駐車場に突進していく

当然、警備員さん「オイオイ、そこっ!入っちゃいかん!」となるわな。

前に進む事だけしか考えていないんじゃないかと思うくらい、女の人の余裕のないというか、閉口する程の気遣いのない運転によく出くわしますが、お上もよく免許を授けたものよ・・・。

一の鳥居→

午後2時40分から三笠宮彬子女王がご参拝されるとの高札が掲げられています。

この僅か30数分後の事です。

さて、柱をよ~く見ると下が浮いている。まさに神の成せる業か?!

下はこうなっています→

6センチの隙間、柱が腐らないようにとの事。

玉の橋→

御手洗川(だからと言って、用を足すと罰が当たるかもしれません)に架かる「神様しか渡ってはいけない橋」。

火の玉石→

頭の中に願い事を頭の中に思い浮かべて石を持ち上げます。

その時、軽く感じれば願い事が成就し、重いと思えば願い事が叶わずという。

ならばと持ち上げてみたところ・・・。

難なく持ち上げられたのですが、願い事をするの忘れてしまった(苦笑)。

随神門(ずいじんもん)→

国の登録有形文化財という2体の狛犬が前にあり、神々しい雰囲気の門。

昭和31(1956)年が明けたばかりの元日午前0時すぎ、ごった返していた初詣客の重みで玉垣(石階を登ったところにある垣)が崩壊し、人々が次々に落下、死者124名という大惨事となった現場でもあります。

パワースポットとして注目大の神社にとっては残念な黒い部分です。合掌。

拝殿→

大正5(1916)年に再建されたもの。

彌彦神社、創建時期は不明。

そして神様は男?女?色々巷には説が出回っているようですが、間違いなく男であるとの事。

やはり御朱印集めに人が殺到→

最近は「ガール」だけでなく、「ボーイ」も出現しつつある模様。

ロープウェイで弥彦山頂へ行けます→

高さは東京スカイツリーと同じ(634メートル)。

山の方が高く感じるんですけどね。スカイツリーってこんなに高かったのか・・・。

↓門前町、温泉街の雰囲気たっぷりの文字通り「神社通り」

↓そこで痩せ細った野良ネコが堂々と闊歩している。

歩様は普通だったし、回虫でも抱えているのかよくわからんが可哀想・・・。

↓弥彦公園を通り抜け駅へ。

↓15時15分発の電車で弥彦駅を出発