平成29(2017)年4月30日(日)・5月1日(月)

(注)4月30日と5月1日の両日で行動が重なる部分があります。

ですので、この編では4月30日を「初日」、5月1日を「2日目」とします。

なお、2日目に撮影した写真には、(2日目)と振っておきます。

初日、霧島市の鹿児島空港近くのレンタカー屋さんで車を借りて出発、鹿児島を車で運転できる嬉しさで地に足がつかない状態のまま国道220号線を南下、関西の人なら「たるみし」と呼ぶであろう垂水市に入ります。

出発後、最初に地に足をつけた地→

道の駅たるみず。

ですんで、鹿児島の垂水は特段の捻りもなく普通に「たるみず」です。

↓この道の駅の名物は、開業(平成17年)当時、日本一の長さだった60mの足湯。

(2日目)桜島が目の前→

この翌日(5月2日)に来ていれば、火を噴いた桜島が見られたんだよなあ・・・。

自分のツキのなさを恨む。

「湯っ足り館」という風呂屋さんもあるので、車中泊向けの道の駅として割と良さそうだけど、近くにコンビニがないのが致命的。

この道の駅内をあまり見て廻らなかったので気が付かなかったのですが、「日の丸発祥の地」の記念碑があるみたいです。

どうしてここにその記念碑が置かれたのかというのはコチラをご覧下さい。

ここらの特産であるビワを使った「びわソフトクリーム(¥300)」はなかなか美味→

↓(2日目)桜島に渡るため海を跨ぐ平成20年に開通した「牛根大橋」。

全長約380mのバランスドアーチという構造形式の橋だそうです。

↓(2日目)橋の形の美しさもさる事ながら、橋から見える海に浮かぶたくさんの漁船がまたいい。

↓(2日目)朝日・橋・海・漁船によるコラボ?は、得も言われぬ美しさ。

1日目はこの後、桜島に向かったのは前編で書いたとおり。

桜島から再び国道220号線に入り、垂水市街に入ります。

(649)鹿児島県垂水市役所→

地名の由来は何となく想像できますが、お城の崖下に、岩の間から清水が滴々と垂れて溜水があり、この辺一帯の唯一の飲料水であったので有名となり、この地名が起こったといわれているとによるようです。

↓CMで有名なこのお水は垂水市の地下1,000mから汲み上げたもの。

特産として、漁業はブリ・カンパチの養殖(道の駅ではブリの生簀が見えました)、農作物はびわ・ポンカンなどの柑橘類、インゲンマメ・きぬさやえんどうなどだそうです。

人口は市としては極めて少ない約15,000人。

全国の市で下から数えて9番目。九州で一番少なく、おまけに急加速度的に目減りしています。

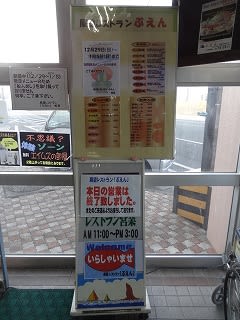

だからこれなんだろうな→

確かに鹿児島市から直線距離は短いので、もし実現すれば「通勤通学には至極便利」との触れ込みで人を呼べそうだけど、半面買い物は鹿児島に気軽に行けてしまうので地元経済は相当廃れる気が。

たるたる→

垂水市のこのゆるキャラにはある身体的特徴があるのですが、そのためにあるそしりを受けてしまっています。

市街地を歩いてみます。

国道220号線→

シャッターが目立ち、既に廃れているような気がする。

悠然と歩道を寛ぎどころにしているネコども→

車道は車は多いから危険だけど、歩道にはほとんど人は歩いていない?からね。呑気なもんです。

某信用金庫前にある瀬戸口藤吉サン生誕地の碑→

今やパチンコ屋の曲のイメージがある「軍艦行進曲(軍艦マーチ)」を作ったお方。

殆どが某半島国家系企業であるとされているパチンコ屋が、大日本帝国海軍の行進曲を流していたのだから、考えてみれば非常に奇妙な事です。

どうして香川県がある?→

おまけに「鹿」の字が消えて「児島営業所」となってしまい、あたかも岡山に来たが如し。

↓全通して僅か15年目の昭和62(1987)年に廃止された国鉄大隅線・垂水駅跡地。

現在では垂水鉄道記念公園となっています。

国道220号線を走っていても、所々で廃止された線路跡や高架線が見られました。

(2日目)牛根集落手前にて→

気の遠くなるような長~~い年月をかけての自然に戻る最中。

垂水港にも顔を出します→

ちょうど鹿児島鴨池港からやって来たフェリーが入って来ました。

乗らないけどさ。

カッコしてあるのはこれまで行った所→

(注)4月30日と5月1日の両日で行動が重なる部分があります。

ですので、この編では4月30日を「初日」、5月1日を「2日目」とします。

なお、2日目に撮影した写真には、(2日目)と振っておきます。

初日、霧島市の鹿児島空港近くのレンタカー屋さんで車を借りて出発、鹿児島を車で運転できる嬉しさで地に足がつかない状態のまま国道220号線を南下、関西の人なら「たるみし」と呼ぶであろう垂水市に入ります。

出発後、最初に地に足をつけた地→

道の駅たるみず。

ですんで、鹿児島の垂水は特段の捻りもなく普通に「たるみず」です。

↓この道の駅の名物は、開業(平成17年)当時、日本一の長さだった60mの足湯。

(2日目)桜島が目の前→

この翌日(5月2日)に来ていれば、火を噴いた桜島が見られたんだよなあ・・・。

自分のツキのなさを恨む。

「湯っ足り館」という風呂屋さんもあるので、車中泊向けの道の駅として割と良さそうだけど、近くにコンビニがないのが致命的。

この道の駅内をあまり見て廻らなかったので気が付かなかったのですが、「日の丸発祥の地」の記念碑があるみたいです。

どうしてここにその記念碑が置かれたのかというのはコチラをご覧下さい。

ここらの特産であるビワを使った「びわソフトクリーム(¥300)」はなかなか美味→

↓(2日目)桜島に渡るため海を跨ぐ平成20年に開通した「牛根大橋」。

全長約380mのバランスドアーチという構造形式の橋だそうです。

↓(2日目)橋の形の美しさもさる事ながら、橋から見える海に浮かぶたくさんの漁船がまたいい。

↓(2日目)朝日・橋・海・漁船によるコラボ?は、得も言われぬ美しさ。

1日目はこの後、桜島に向かったのは前編で書いたとおり。

桜島から再び国道220号線に入り、垂水市街に入ります。

(649)鹿児島県垂水市役所→

地名の由来は何となく想像できますが、お城の崖下に、岩の間から清水が滴々と垂れて溜水があり、この辺一帯の唯一の飲料水であったので有名となり、この地名が起こったといわれているとによるようです。

↓CMで有名なこのお水は垂水市の地下1,000mから汲み上げたもの。

特産として、漁業はブリ・カンパチの養殖(道の駅ではブリの生簀が見えました)、農作物はびわ・ポンカンなどの柑橘類、インゲンマメ・きぬさやえんどうなどだそうです。

人口は市としては極めて少ない約15,000人。

全国の市で下から数えて9番目。九州で一番少なく、おまけに急加速度的に目減りしています。

だからこれなんだろうな→

確かに鹿児島市から直線距離は短いので、もし実現すれば「通勤通学には至極便利」との触れ込みで人を呼べそうだけど、半面買い物は鹿児島に気軽に行けてしまうので地元経済は相当廃れる気が。

たるたる→

垂水市のこのゆるキャラにはある身体的特徴があるのですが、そのためにあるそしりを受けてしまっています。

市街地を歩いてみます。

国道220号線→

シャッターが目立ち、既に廃れているような気がする。

悠然と歩道を寛ぎどころにしているネコども→

車道は車は多いから危険だけど、歩道にはほとんど人は歩いていない?からね。呑気なもんです。

某信用金庫前にある瀬戸口藤吉サン生誕地の碑→

今やパチンコ屋の曲のイメージがある「軍艦行進曲(軍艦マーチ)」を作ったお方。

殆どが某半島国家系企業であるとされているパチンコ屋が、大日本帝国海軍の行進曲を流していたのだから、考えてみれば非常に奇妙な事です。

どうして香川県がある?→

おまけに「鹿」の字が消えて「児島営業所」となってしまい、あたかも岡山に来たが如し。

↓全通して僅か15年目の昭和62(1987)年に廃止された国鉄大隅線・垂水駅跡地。

現在では垂水鉄道記念公園となっています。

国道220号線を走っていても、所々で廃止された線路跡や高架線が見られました。

(2日目)牛根集落手前にて→

気の遠くなるような長~~い年月をかけての自然に戻る最中。

垂水港にも顔を出します→

ちょうど鹿児島鴨池港からやって来たフェリーが入って来ました。

乗らないけどさ。

カッコしてあるのはこれまで行った所→