今年1回目のマルハナバチ調べ隊は6月25日。朝は雨でしたが、結局1日曇という空模様。そんな中でのラインセンサス調査で1頭も見ることができませんでした。

こんなに花が増えたのにどうして?・・・と思いましたが、夏に期待することにしました。

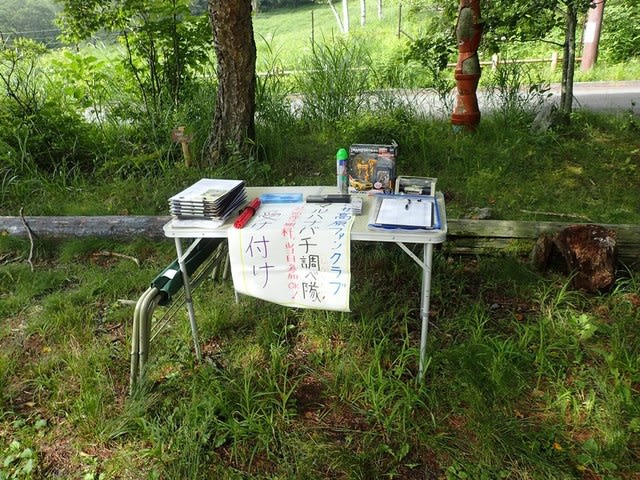

8月5日、朝早く乙女へ行き、調べ隊の準備をし、参加者を待ちました。参加者は13人。中学生になったさくやくんも来てくれました。乙女高原フォーラムで作文を読んでくれた子です。

今回は正規のパターンで開催できました。正規パターンとは、①紙芝居を活用してマルハナバチの紹介→②ラインセンサス調査→昼食→③待ち伏せ調査→④調査のまとめ(速報値の報告)です。

まず紙芝居。ベンチを並べ替えて、野外劇場みたいにして行いました。今回は「マルハナバチのヘー」も取り入れました。

マルハナバチという名のスポーツメーカーがあります → ヒュンメル http://logostock.jp/hummel/

マルハナバチはハリーポッターにも登場します → マルハナバチは英語でバンブルビー。この古語は○ンブル○ア・・・など。

そして、ラインセンサス調査に出かけました。同時間かけて同コースを歩いて、出会うマルハナバチを記録して、過去のデータと比較するというものです。結果は48頭。昨年8月が79頭でしたから、かなり少ないです。今年は去年と比べても花の数が多いので、期待していたのですが・・・なかなか思い通りにはならないものです。一つ思い当たるのが、今年は春が遅く、なかなか春の花たちに出会えなかったことです。冬眠から目覚めたマルハナバチの女王たちが困ってしまったことが尾を引いているのでしょうか。

●ラインセンサスの結果・・・調査時間62分 マルハナバチ総個体数48

内 訳

・ノハラアザミに計13 (トラ1、オオ1、ミヤマ10)

・クガイソウ に計10 (トラ0、オオ5、ミヤマ5)

・ヤマハギ に計 8 (トラ0、オオ0、ミヤマ8)

・タチフウロ に計 5 (トラ0、オオ2、ミヤマ3)

・キンバイソウに計 4 (トラ0、オオ4、ミヤマ0)

・マツムシソウに計 2 (トラ0、オオ0、ミヤマ2)

・キリンソウ に計 2 (トラ0、オオ0、ミヤマ2)

・ヒメトラノオに計 1 (トラ0、オオ1、ミヤマ0)

・ノアザミ に計 1 (トラ0、オオ0、ミヤマ1)

・シモツケ に計 1 (トラ1、オオ0、ミヤマ0)

・さくや君のくつにミヤマ1

このように、花とマルハナバチのマトリックスで見ると、どの花がまんべんなくいろいろな種類のマルハナバチに訪問されているか、とか、どの花とどのマルハナバチの結びつきが強いか・・・といったことが見えてきます。マルハナバチ調べ隊は今年で15年目。膨大なデータがあるのですが、十分に解析し、それをレポートとしてまとめてはありません。ああ、時間がほしい!です。

お昼をはさんで、午後からは待ち伏せ調査。午前の調査で、この時期、マルハナバチがどんな花に来ていそうか分かったので、それをもとに、自分が待ち伏せする花を決めます。そして、その花(群れている場合もあり)の前で15分ひたすら待ち伏せし、訪れたマルハナバチの種類と行動を記録します。それを2セット行うというものです。ちなみに、午前中の調査も午後の調査も専用のワークシートがあります。また、それぞれの調査結果をまとめるためのシートもあります。

調査が終わったら帰ってきて、結果を報告してもらいます。それをウエハラがシートに記入し、最終的には、1時間あたりの頭数に換算して比較します。たとえば、参加者の2人がノアザミを調べたら観察時間は合計30分になるので、1時間あたりにするには二人がカウントしたマルハナバチ数を2倍すればいいということです。観察時間が合計1時間なら、数はそのまま。15分なら4倍するといった具合です。

●まちぶせ調査の結果

・ヤマハギ 1時間あたり計31 (トラ4、オオ3、ミヤマ24)

・ウツボグサ 1時間あたり計20 (トラ0、オオ4、ミヤマ16)

・ノハラアザミ 1時間あたり計20 (トラ3、オオ2、ミヤマ15)

・キンバイソウ 1時間あたり計16 (トラ4、オオ8、ミヤマ 4)

・クガイソウ 1時間あたり計16 (トラ0、オオ3、ミヤマ13)

・チダケサシ 1時間あたり計10 (トラ0、オオ4、ミヤマ 6)

・キリンソウ 1時間あたり計 8 (トラ4、オオ4、ミヤマ 0)

・ノアザミ 1時間あたり計 4 (トラ4、オオ0、ミヤマ 0)

・タチフウロ 1時間あたり計 4 (トラ0、オオ0、ミヤマ 4)

さて、この写真。トラマルハナバチが訪れているのは外来種であるメマツヨイグサです。マルハナバチが外来種であるメマツヨイグサに行ってしまうと、本来行くべきはずの乙女高原在来の花には行かなくなってしまいます。問題提起の写真です。

のち

のち