MG Hi-ニューガンダムの製作に入りますが、説明書を見てみるとMGストフリとの共通点が非常に多いことが分かります。ということは、「例のアレ」に悩まされる可能性が高いです。例のアレとは、そう、「同じモノが何個も…」です。

フィン・ファンネルのパーツは6機分、モノによっては12個あります。ガンダム本体を先に作ってからフィン・ファンネルを組もうとすると、「同じモノを何個も」作るということのしんどさが増幅するような気がするので、先にフィン・ファンネルを片付けてしまいます。食事の中で嫌いな物を先に食べると、好きなモノが後でゆっくり美味しく食べられるということで…。

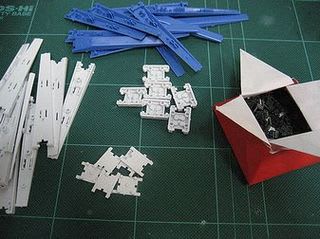

ファンネルのパーツは6機全てが同じパーツ構成になっています。何機かごとに作り分ける(←よく似たパーツを見分ける必要がありますねぇ)という手間が掛からないので、6機分のパーツを全てランナーから一気に切り取ってしまいました。

写真の右側にあるオレンジ色の物体は、姉が折り紙で折った「つのこうばこ」です。細かいパーツをなくさないで済むので重宝しています。グレー成型の細かいパーツは4種類ありますが、すぐに見分けが付きますので、まとめて入れています。

この後、ゲート処理をまとめて行い、組み立てをする「ひとり流れ作業」で6機全て組んでしまおうと思いましたが、とりあえず2機分だけ作りました。もう若くないせいか、気合いで全部作ってしまうというパワーがなくなってきています(泣)。

フィン・ファンネルの可動機構はMGニューガンダムとほぼ同じですが、ノーマルニューガンダムにはあったファンネル同士の連結用ジョイントが無いためにやや簡略化されています。ノーマルのファンネルはジョイント部分を2機ごとに(だったかな?)作り分ける必要がありました…。

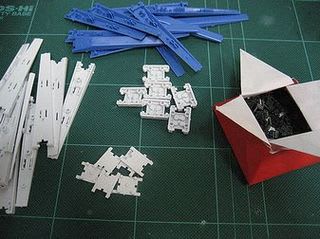

「コ」の字型に変形する機体の真ん中のブロックに「互」の字に似たABS樹脂製のスプリングパーツを組み込むところなんか、ノーマルのファンネルとまったく同じです。

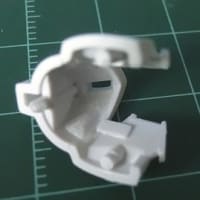

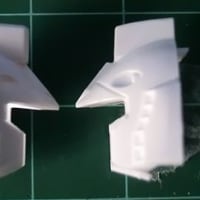

真ん中のブロックの両側に付く可動ヒンジのパーツは、複雑な形状のためパーツ2個を組み合わせるようになっていますが、合わせ目が片側に寄った状態になっています。説明書では、真ん中のブロックにヒンジを組み込む際には、ヒンジの合わせ目を片側に寄せるようになっていますが(写真では右側)、片方のヒンジを逆向きに付けても良いのではと思います。分かりにくい説明ですが…(汗)。

フィン・ファンネル、とりあえず2機完成です。組み立ては特に難しい所は無く、パーツの向きを間違えることがないように工夫されています。

特に内側にモールドが集中していて、スミ入れをすると引き立ちますが、モールドが浅いのでスミ入れ後にはみ出した部分を拭き取ろうとすると、必要な部分まで拭き取ってしまいます(特に真ん中のブロックの「出渕穴:小さい丸穴が何個か固めて開けてあるディテール」が…:汗)。

めんどうでも、「スミ入れ用」のマーカー(筆者はコピックモデラーの0.03ミリを使用)で丁寧に描き込んでやった方がキレイに仕上がると思います。

フィン・ファンネルの攻撃形態(写真左)と収納形態(写真右)です。磁場形成用のアームを曲げると、内部のスプリングがヒンジのミゾに入って「カチッ!」とロックされるのが分かります。各形態できちんとロックされるのがうれしいところです。

ノーマルのファンネルでは、メインスラスターが角型のノズルでしたが、これまた「出渕穴」になっています。右側の青いパーツは、ファンネル機動状態を演出する炎のエフェクトパーツです。MGストフリ(フルバーストモード)でも同様のパーツが付属していましたが、今回のパーツの方が立体的というか筒状になっています。

写真真ん中のパーツはファンネルと炎と接続するためのアダプターです。MGストフリ同様、透明ソフトプラ棒を差し込めるようになっています。

フィン・ファンネル用エフェクトパーツその2、メガ粒子を収束する磁場のエフェクトパーツです。オレンジ色のグラデーションが入った透明塩ビシートにスパークの光のようなパターンがプリントされています。裏と表でツヤありの面とツヤ無しの面を使い分けることができるようになっています。多少反っていても不良品ではなく、問題なく使えます。

エフェクトパーツを取り付けたフィン・ファンネルです。エフェクトパーツは両方とも実に良く出来ていて、「お~、飛んでる飛んでる!」「お~、なんかスパークしてる!」と、見ていてうれしくなります(笑)。

透明ソフトプラ棒に攻撃形態のフィン・ファンネルを取り付けた状態ですが、透明ソフトプラ棒があまり写ってませんねぇ(汗)。指先は写ってるのに…。磁場のエフェクトパーツは、スパークのパターンがいろいろありますので、それぞれのファンネルに2枚のパーツを取り付ける時に違うパターンのモノを2枚ずつ付けてやると良いでしょう。

筆者のフィン・ファンネルはまだあと4機残ってます。本体を作る合間にでも作ろうかなぁ…。

フィン・ファンネルのパーツは6機分、モノによっては12個あります。ガンダム本体を先に作ってからフィン・ファンネルを組もうとすると、「同じモノを何個も」作るということのしんどさが増幅するような気がするので、先にフィン・ファンネルを片付けてしまいます。食事の中で嫌いな物を先に食べると、好きなモノが後でゆっくり美味しく食べられるということで…。

ファンネルのパーツは6機全てが同じパーツ構成になっています。何機かごとに作り分ける(←よく似たパーツを見分ける必要がありますねぇ)という手間が掛からないので、6機分のパーツを全てランナーから一気に切り取ってしまいました。

写真の右側にあるオレンジ色の物体は、姉が折り紙で折った「つのこうばこ」です。細かいパーツをなくさないで済むので重宝しています。グレー成型の細かいパーツは4種類ありますが、すぐに見分けが付きますので、まとめて入れています。

この後、ゲート処理をまとめて行い、組み立てをする「ひとり流れ作業」で6機全て組んでしまおうと思いましたが、とりあえず2機分だけ作りました。もう若くないせいか、気合いで全部作ってしまうというパワーがなくなってきています(泣)。

フィン・ファンネルの可動機構はMGニューガンダムとほぼ同じですが、ノーマルニューガンダムにはあったファンネル同士の連結用ジョイントが無いためにやや簡略化されています。ノーマルのファンネルはジョイント部分を2機ごとに(だったかな?)作り分ける必要がありました…。

「コ」の字型に変形する機体の真ん中のブロックに「互」の字に似たABS樹脂製のスプリングパーツを組み込むところなんか、ノーマルのファンネルとまったく同じです。

真ん中のブロックの両側に付く可動ヒンジのパーツは、複雑な形状のためパーツ2個を組み合わせるようになっていますが、合わせ目が片側に寄った状態になっています。説明書では、真ん中のブロックにヒンジを組み込む際には、ヒンジの合わせ目を片側に寄せるようになっていますが(写真では右側)、片方のヒンジを逆向きに付けても良いのではと思います。分かりにくい説明ですが…(汗)。

フィン・ファンネル、とりあえず2機完成です。組み立ては特に難しい所は無く、パーツの向きを間違えることがないように工夫されています。

特に内側にモールドが集中していて、スミ入れをすると引き立ちますが、モールドが浅いのでスミ入れ後にはみ出した部分を拭き取ろうとすると、必要な部分まで拭き取ってしまいます(特に真ん中のブロックの「出渕穴:小さい丸穴が何個か固めて開けてあるディテール」が…:汗)。

めんどうでも、「スミ入れ用」のマーカー(筆者はコピックモデラーの0.03ミリを使用)で丁寧に描き込んでやった方がキレイに仕上がると思います。

フィン・ファンネルの攻撃形態(写真左)と収納形態(写真右)です。磁場形成用のアームを曲げると、内部のスプリングがヒンジのミゾに入って「カチッ!」とロックされるのが分かります。各形態できちんとロックされるのがうれしいところです。

ノーマルのファンネルでは、メインスラスターが角型のノズルでしたが、これまた「出渕穴」になっています。右側の青いパーツは、ファンネル機動状態を演出する炎のエフェクトパーツです。MGストフリ(フルバーストモード)でも同様のパーツが付属していましたが、今回のパーツの方が立体的というか筒状になっています。

写真真ん中のパーツはファンネルと炎と接続するためのアダプターです。MGストフリ同様、透明ソフトプラ棒を差し込めるようになっています。

フィン・ファンネル用エフェクトパーツその2、メガ粒子を収束する磁場のエフェクトパーツです。オレンジ色のグラデーションが入った透明塩ビシートにスパークの光のようなパターンがプリントされています。裏と表でツヤありの面とツヤ無しの面を使い分けることができるようになっています。多少反っていても不良品ではなく、問題なく使えます。

エフェクトパーツを取り付けたフィン・ファンネルです。エフェクトパーツは両方とも実に良く出来ていて、「お~、飛んでる飛んでる!」「お~、なんかスパークしてる!」と、見ていてうれしくなります(笑)。

透明ソフトプラ棒に攻撃形態のフィン・ファンネルを取り付けた状態ですが、透明ソフトプラ棒があまり写ってませんねぇ(汗)。指先は写ってるのに…。磁場のエフェクトパーツは、スパークのパターンがいろいろありますので、それぞれのファンネルに2枚のパーツを取り付ける時に違うパターンのモノを2枚ずつ付けてやると良いでしょう。

筆者のフィン・ファンネルはまだあと4機残ってます。本体を作る合間にでも作ろうかなぁ…。

フィンファンネル良い感じですねぇ。(作るの面倒くさそうですけど・・・)

さて、前から気になっていた事があります。

エネルギーフィールド?のエフェクトパーツって、ファンネル一機あたり二枚付けますよね。それで装着後、二枚の間が空洞になりますよね?

あれはやっぱり気になるんでしょうか?

お察しの通り、エフェクトパーツ2枚の間の空洞は前から見たら目立ちます(汗)。エフェクトパーツを切り取ったあとの余白(?)の部分を適当に切ってはめ込むというのを考えてみましたが、まだ実際にはやっていません。

2枚の間に空洞があるのを逆手にとってビームを発射している状態の表現を考えてみても良いかもしれませんねぇ!

このキットのフィン・ファンネルの組み立ては6機とも共通なので、思ったよりめんどくさくないですよ~!

お久しぶりです、かめっチさん。

バクゥもエルガイムもずっと拝見してましたが、いやぁ格好いいですねぇ。

華奢なHMに対してバスターランチャーのゴツイこと!

完成を楽しみにしています!

Hi-ニューガンダム

これまた数が多くて(しかも結構大きいパーツで)大変そうですね(汗。

エフェクトパーツですが、ビーム発射状態の物がいくつかあっても、面白かったかもしれませんねぇ。

釣竿も違和感なく使ってましたなぁ(笑)。ちょっとデザインがG3に似てるというのは気のせい?

バクゥといい、エルガイムMk-Ⅱといい、最近のバンダイさんは実に良い仕事をしてますねぇ! おかげでディテールアップぐらいしか手を加えるところがないぐらい…(汗)。ということで、最近の製作ではいろんな仕上げの仕方を模索しています。当ブログ的には反則ですが、水性トップコートも使い始めているのですが、どうでしょうねぇ…。

Hi-ニューガンダムはホンマにパーツ多いです(汗)。意外と細かいパーツが多いので、パーツだけで見ると何がなんだか…(笑)。

ビーム発射状態のエフェクトパーツは良いアイデアですね! 欲しくなりましたよ…。