今日はダルくて一日中寝てました。朝に目が覚めた時は二重まぶたになっていました。疲れてますわぁ。

というわけで今日は製作記事はお休みにして、昔のガンプラのお話です。

昔のガンプラが、1/60スケール以外はポリキャップ不使用の可動部であったことは前にも書きましたが、この初期のガンプラこそ、可動に対するチャレンジがもっとも盛んであったと思います。

ガンプラ以前のロボットプラモは、ゼンマイやモーターなどが内蔵されていて歩行するものや、スプリングでミサイルまたはロケットパンチ(「マジンガーZ」とか)が発射されるという、どちらかというとトイ的なギミック(仕掛け)が装備されたものでした。

劇中の名シーンを再現するための可動部は、おそらくガンプラ開発時に培われたものと思われます(完全再現するほどは動きませんが)。

しかし、最初期のアイテムである1/100ガンダムは、ガンプラ以前のロボットプラモの影響が濃厚で、劇中には登場しないスプリング発射式のロケット砲が付属していました。また、コアファイター内蔵ギミックを再現したしわ寄せで、脚の付け根が固定式でした。なぜか足首も動きません。

1/144ザクも、可動に向かないデザインのために足首はスネと一体の無可動でした。

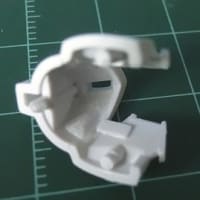

初期のガンプラによく見られたのは、肩の付け根の胴体との接続部分がワッシャ状のパーツになっていて、それを肩関節軸に通し、C型のリングで留め、胴体に接着するというもので、小学生のスキルでは、誤って可動軸まで接着してしまう危険性がありました。

また、動かしているうちにユルんでしまう関節をなんとかしたいという試みはこの頃からあったようで、肩関節軸の先端に八角形のブロックが付いていて、それを胴体内部の二枚の板バネで挟みこむというものがありました。バネのテンションで回転部を保持するのですが、固定できる角度が限られる(45度刻み)という弱点がありました。

1/144ゲルググは腰が回転できるという珍しいアイテムでしたが、肩アーマーが胸と一体の固定式で、肩の可動範囲が限られる上に、デザイン上ヒジの可動範囲も狭いものでした。

しかし、バンダイは一作ごとに可動部の性能を向上していき、ガンプラのポーズの自由度はどんどん広がっていきました。後期に発売されたアイテムは傑作ぞろいです。

1/100ザクでは首を上下に振ることができるようになり、確か股関節部で脚を外側に回転させる(つま先を外に開く)ことができるギミックまで採用されていたと思います(1/100グフには装備されていました)。

1/100ゴッグではガンプラ初のモノアイ可動ギミックが装備されました。モノアイシールドにミゾがあり、そこにモノアイのパーツを差し込み裏からリング状のパーツで留めるものでした。この方式、実は最近のMG(マスターグレード)アッガイなどで踏襲されています。また、両腕が伸縮可能になっていました。

1/100アッガイも傑作で、両腕が伸縮可能なだけでなく、両手の爪も伸縮&開閉可能になっています(設定では右だけで、両手というのが問題でしたが…)。

筆者が当時「スゴイ!!」と思ったのが1/144旧型ザクでした。シャア専用や量産型ザクにはなかった「首の上下振り可動」「肩の付け根前後スイング」「肩アーマーが肩ブロックとは別パーツで独立可動」「手首交換可能(平手も付属)」そしてなにより「足首が可動(!)」という数々のギミックが盛り込まれていました。前の3点については、あの大きな1/60ザクにも採用されていなかったものでした。1/144という小さいサイズにこれだけのギミックを詰め込んだという凝縮感という点で、筆者は今でもこの「1/144旧型ザク(「ザクⅠ」とは言わなかった)が初代ガンプラ最高傑作だと思っています。まあ、1/100旧型ザクはヒートホーク以外の武器まで付いてモノアイ部分も別パーツの超傑作ですけどね。

この1/144旧型ザクの可動ギミックは後の「MSV(モビルスーツ・バリエーション)」シリーズでは標準になっています。

可動については「ド・ダイYSの付属パーツ」が面白いエピソードとして外すわけにはいかないでしょう。小学校の友人が「ド・ダイにはグフの脚の改造パーツが入ってるんやで」と言っていました。ド・ダイYSというのはジオン軍の重爆撃機(そのわりには小さい)で、グフを上に乗せて飛行できるサブ・フライト・システムとしての機能がありました。ゲターやセッターH926、最近でいうとファトゥムーの先祖でもあります(しかし、土台とか下駄とか雪駄とか、ベタなネーミングですね…)。

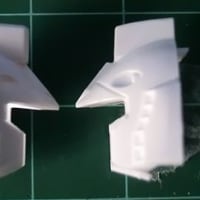

このド・ダイの上にグフを乗せるには、開脚のできない1/144グフにはつらいものがあるのですが、開脚するための股関節パーツが付属しているのです。脚が開いて無事グフはド・ダイに乗ることができました。ただし足首の接地が悪いので転倒・落下して角を折るグフが出たとか出ないとか…(汗)

この股関節の方式、後期になると採用しているキットが多いのですが、股関節軸が3ミリ丸棒の半円より少し広いぐらいの断面積で、非常に折れやすくなっています。1/100グフでも折ったぐらいの筆者ですから、やっぱり折りました。

グフが人気があったため、ド・ダイもよく売れたという話を聞きます(といっても、ガンプラだったら何でも売れた時代でしたから…)。

…書いているといくらでも思い出してくるのですが、今回はこの辺にしときます。

とにかく、初代ガンプラはわりと長い間(それこそネタがなくなって劇中に登場しなかったボツメカまで発売されたぐらいですから…)展開されましたが、期間の長さに対しての進化の具合が歴代の中でいちばん大きかったと思います。初期アイテムと後期アイテムは別のシリーズかと思うぐらいです。

CADもラピッドプロト技術もなかった時代、当時のバンダイのスタッフの皆さんがあれこれ知恵を出しあってきたからこそ、今のガンプラがあるといえます。

「ポリキャップが入っていない」「成型色が1色しかない」と、とっつきにくいでしょうけど、若い人たちにも一度は昔のガンプラを組み立ててみてほしいと思います。でも、今のガンプラで育った人たちはがっかりするでしょうねぇ。

次回、このコーナーでは初期ガンプラの塗装について。幻のあのキットの話もありますよ~。乞うご期待!

というわけで今日は製作記事はお休みにして、昔のガンプラのお話です。

昔のガンプラが、1/60スケール以外はポリキャップ不使用の可動部であったことは前にも書きましたが、この初期のガンプラこそ、可動に対するチャレンジがもっとも盛んであったと思います。

ガンプラ以前のロボットプラモは、ゼンマイやモーターなどが内蔵されていて歩行するものや、スプリングでミサイルまたはロケットパンチ(「マジンガーZ」とか)が発射されるという、どちらかというとトイ的なギミック(仕掛け)が装備されたものでした。

劇中の名シーンを再現するための可動部は、おそらくガンプラ開発時に培われたものと思われます(完全再現するほどは動きませんが)。

しかし、最初期のアイテムである1/100ガンダムは、ガンプラ以前のロボットプラモの影響が濃厚で、劇中には登場しないスプリング発射式のロケット砲が付属していました。また、コアファイター内蔵ギミックを再現したしわ寄せで、脚の付け根が固定式でした。なぜか足首も動きません。

1/144ザクも、可動に向かないデザインのために足首はスネと一体の無可動でした。

初期のガンプラによく見られたのは、肩の付け根の胴体との接続部分がワッシャ状のパーツになっていて、それを肩関節軸に通し、C型のリングで留め、胴体に接着するというもので、小学生のスキルでは、誤って可動軸まで接着してしまう危険性がありました。

また、動かしているうちにユルんでしまう関節をなんとかしたいという試みはこの頃からあったようで、肩関節軸の先端に八角形のブロックが付いていて、それを胴体内部の二枚の板バネで挟みこむというものがありました。バネのテンションで回転部を保持するのですが、固定できる角度が限られる(45度刻み)という弱点がありました。

1/144ゲルググは腰が回転できるという珍しいアイテムでしたが、肩アーマーが胸と一体の固定式で、肩の可動範囲が限られる上に、デザイン上ヒジの可動範囲も狭いものでした。

しかし、バンダイは一作ごとに可動部の性能を向上していき、ガンプラのポーズの自由度はどんどん広がっていきました。後期に発売されたアイテムは傑作ぞろいです。

1/100ザクでは首を上下に振ることができるようになり、確か股関節部で脚を外側に回転させる(つま先を外に開く)ことができるギミックまで採用されていたと思います(1/100グフには装備されていました)。

1/100ゴッグではガンプラ初のモノアイ可動ギミックが装備されました。モノアイシールドにミゾがあり、そこにモノアイのパーツを差し込み裏からリング状のパーツで留めるものでした。この方式、実は最近のMG(マスターグレード)アッガイなどで踏襲されています。また、両腕が伸縮可能になっていました。

1/100アッガイも傑作で、両腕が伸縮可能なだけでなく、両手の爪も伸縮&開閉可能になっています(設定では右だけで、両手というのが問題でしたが…)。

筆者が当時「スゴイ!!」と思ったのが1/144旧型ザクでした。シャア専用や量産型ザクにはなかった「首の上下振り可動」「肩の付け根前後スイング」「肩アーマーが肩ブロックとは別パーツで独立可動」「手首交換可能(平手も付属)」そしてなにより「足首が可動(!)」という数々のギミックが盛り込まれていました。前の3点については、あの大きな1/60ザクにも採用されていなかったものでした。1/144という小さいサイズにこれだけのギミックを詰め込んだという凝縮感という点で、筆者は今でもこの「1/144旧型ザク(「ザクⅠ」とは言わなかった)が初代ガンプラ最高傑作だと思っています。まあ、1/100旧型ザクはヒートホーク以外の武器まで付いてモノアイ部分も別パーツの超傑作ですけどね。

この1/144旧型ザクの可動ギミックは後の「MSV(モビルスーツ・バリエーション)」シリーズでは標準になっています。

可動については「ド・ダイYSの付属パーツ」が面白いエピソードとして外すわけにはいかないでしょう。小学校の友人が「ド・ダイにはグフの脚の改造パーツが入ってるんやで」と言っていました。ド・ダイYSというのはジオン軍の重爆撃機(そのわりには小さい)で、グフを上に乗せて飛行できるサブ・フライト・システムとしての機能がありました。ゲターやセッターH926、最近でいうとファトゥムーの先祖でもあります(しかし、土台とか下駄とか雪駄とか、ベタなネーミングですね…)。

このド・ダイの上にグフを乗せるには、開脚のできない1/144グフにはつらいものがあるのですが、開脚するための股関節パーツが付属しているのです。脚が開いて無事グフはド・ダイに乗ることができました。ただし足首の接地が悪いので転倒・落下して角を折るグフが出たとか出ないとか…(汗)

この股関節の方式、後期になると採用しているキットが多いのですが、股関節軸が3ミリ丸棒の半円より少し広いぐらいの断面積で、非常に折れやすくなっています。1/100グフでも折ったぐらいの筆者ですから、やっぱり折りました。

グフが人気があったため、ド・ダイもよく売れたという話を聞きます(といっても、ガンプラだったら何でも売れた時代でしたから…)。

…書いているといくらでも思い出してくるのですが、今回はこの辺にしときます。

とにかく、初代ガンプラはわりと長い間(それこそネタがなくなって劇中に登場しなかったボツメカまで発売されたぐらいですから…)展開されましたが、期間の長さに対しての進化の具合が歴代の中でいちばん大きかったと思います。初期アイテムと後期アイテムは別のシリーズかと思うぐらいです。

CADもラピッドプロト技術もなかった時代、当時のバンダイのスタッフの皆さんがあれこれ知恵を出しあってきたからこそ、今のガンプラがあるといえます。

「ポリキャップが入っていない」「成型色が1色しかない」と、とっつきにくいでしょうけど、若い人たちにも一度は昔のガンプラを組み立ててみてほしいと思います。でも、今のガンプラで育った人たちはがっかりするでしょうねぇ。

次回、このコーナーでは初期ガンプラの塗装について。幻のあのキットの話もありますよ~。乞うご期待!