先日、1/35スケール「U.C.ハードグラフ」で地球連邦軍61式戦車が発売されましたが、このたび1/144スケールでも61式戦車が登場しました♪ 2台セットで同スケールの歩兵やワッパも付属し、しかも通常版とは成型色が異なるHGUCザクも付属します(←おいおいっ! キットの商品名は「HGUCザク地上戦セット」でしょ!:汗)。

冗談はさておき、まさか61式戦車やワッパなどの脇役メカが1/144スケールで発売されるとは思いませんでした。出るとしてもEXモデルだと思っていましたから…。

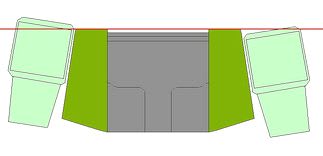

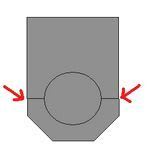

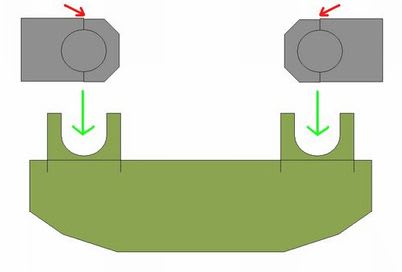

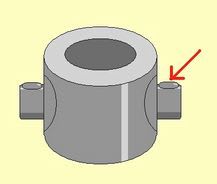

連邦軍61式戦車は155ミリ砲を2門積んでいるだけあって、非常に大きいです。車体上半分のパーツを同スケールの現用戦車(M1エイブラムス。海洋堂さん原型製作の「ワールドタンク・ミュージアム」より)と並べて見ましたが、ひと回り以上大きいです。接写モードで撮影しているせいか、写真ではあまり違いが無いように見えますが、実物はかなり大きさの差があります。特に横幅が…。

山根公利氏によってデザインされた現用戦車的なディテールが車体にビッシリ入っていて、実に格好良いです♪ ランナーの大きな写真がエプロンさんの模型製作日記に出ているので、ぜひ見に行ってくださいね。

ネタがネタだけに、付属するマーキングデカールは水転写式です。

キャタピラはプラ製です。ポリ製じゃなくてひと安心です。

当ブログ始まって以来初めての戦車ネタなので、かなり興奮しています。もちろんザクも作りますよ~♪ ただし、HGUC旧ザクとニコイチする予定ですので、長期計画になりそうですが…(←そういえば長期計画製作企画のジュアッグはどうした、オッサン?)。

まさかの展開といえばもう一つ、1979年から1994年まで販売または配布されていたバンダイさんの月刊「模型情報」が復活します!

上の写真は店にあった1993年1月号です。この頃は誌名が「MJ」になっていました。ページ数はそう多くはないのですが、アニメに登場するメカの設定画や最新キットの情報や作例など、なかなか充実した内容でした。200円という価格も魅力です。

もっと昔は縦に細長い誌面でした。写真の冊子は「模型情報」ではなく、「機動戦士Vガンダム」の頃に発行された「MSVハンドブック」です。「模型情報」もこんな細長い形をしていました。

隣の1/144ブシドー専用アヘッドを比較対象にすれば誌面の大きさが分かりやすいかなと思ったのですが、かえって分かりにくくなってしまいました。もっと普通のモビルスーツにしておけば良かった…(汗)。

今はインターネットで模型の最新情報が手軽に入手できるようになりましたが、いちいちパソコンを立ち上げる必要があります。一方、このような冊子はプラモの製作場所の手元に置いて気軽に見たり設定画を参考にしたりすることが可能です。新しく復活する「模型情報」はバンダイさんのプロショップ加盟店で100円で販売されるそうです。どんな内容になるのか楽しみですねぇ♪

冗談はさておき、まさか61式戦車やワッパなどの脇役メカが1/144スケールで発売されるとは思いませんでした。出るとしてもEXモデルだと思っていましたから…。

連邦軍61式戦車は155ミリ砲を2門積んでいるだけあって、非常に大きいです。車体上半分のパーツを同スケールの現用戦車(M1エイブラムス。海洋堂さん原型製作の「ワールドタンク・ミュージアム」より)と並べて見ましたが、ひと回り以上大きいです。接写モードで撮影しているせいか、写真ではあまり違いが無いように見えますが、実物はかなり大きさの差があります。特に横幅が…。

山根公利氏によってデザインされた現用戦車的なディテールが車体にビッシリ入っていて、実に格好良いです♪ ランナーの大きな写真がエプロンさんの模型製作日記に出ているので、ぜひ見に行ってくださいね。

ネタがネタだけに、付属するマーキングデカールは水転写式です。

キャタピラはプラ製です。ポリ製じゃなくてひと安心です。

当ブログ始まって以来初めての戦車ネタなので、かなり興奮しています。もちろんザクも作りますよ~♪ ただし、HGUC旧ザクとニコイチする予定ですので、長期計画になりそうですが…(←そういえば長期計画製作企画のジュアッグはどうした、オッサン?)。

まさかの展開といえばもう一つ、1979年から1994年まで販売または配布されていたバンダイさんの月刊「模型情報」が復活します!

上の写真は店にあった1993年1月号です。この頃は誌名が「MJ」になっていました。ページ数はそう多くはないのですが、アニメに登場するメカの設定画や最新キットの情報や作例など、なかなか充実した内容でした。200円という価格も魅力です。

もっと昔は縦に細長い誌面でした。写真の冊子は「模型情報」ではなく、「機動戦士Vガンダム」の頃に発行された「MSVハンドブック」です。「模型情報」もこんな細長い形をしていました。

隣の1/144ブシドー専用アヘッドを比較対象にすれば誌面の大きさが分かりやすいかなと思ったのですが、かえって分かりにくくなってしまいました。もっと普通のモビルスーツにしておけば良かった…(汗)。

今はインターネットで模型の最新情報が手軽に入手できるようになりましたが、いちいちパソコンを立ち上げる必要があります。一方、このような冊子はプラモの製作場所の手元に置いて気軽に見たり設定画を参考にしたりすることが可能です。新しく復活する「模型情報」はバンダイさんのプロショップ加盟店で100円で販売されるそうです。どんな内容になるのか楽しみですねぇ♪

読者の皆様、明けましておめでとうございます! 今年もよろしくお願いいたします。

読者の皆様、明けましておめでとうございます! 今年もよろしくお願いいたします。

やった~!!!

やった~!!!