一宮友歩会の第98回ウォーク例会です。史跡巡りシリーズ・岐阜編part15です。

2020年の10月に第85例会として垂井宿を廻り、その後に大垣駅まで歩きました。そして2022年10月には第92例会で垂井町の北西部を歩きました。(2021年に歩く予定でしたがコロナ禍で中止となりました)

今回は垂井町の南東部から南部にかけてを周回しました。3回の垂井町歩きで垂井町の史跡や歴史を知ることが出来ました。

JR垂井駅(スタート) ― ゆりの宮 ― 勝神社 ― 薬師寺 ― 千句の里 ―

常夜燈 ― 表佐祖先同胞碑 ― ハリヨ池 ― 湯つぼ ― 大領神社 ― 南宮大社

安国寺恵瓊の陣跡 ― 吉川広家の陣跡 ― 真禅寺 ― 朝倉公園 ― 春王安王の墓

― 金蓮寺 ― JR垂井駅(ゴール)

今回のコース地図です。

98map.pdf (ssl-lolipop.jp)

垂井駅の南広場。

今日はここからスタートです。

列となって歩きます。

表佐小学校の前を通ります。

二宮金次郎の石像が見えました。

勝神社へ来ました。

所々にまだ彼岸花が綺麗に咲いていました。

勝神社の前でも彼岸花が咲いておりカラスアゲハが密を取っていました。

勝神社の本殿に向います。

勝氏が祀られていると言われ、本殿の北に前方後円墳が有ります。

M氏の話によると、この辺り。帰化人が多いのだそうです。

でも、何百年も昔の話。

今では普通の人です。

薬師寺です。

住職さんにお話をお願いしてた有りました。

この地方の位置づけについて20分程、お話をして頂きました。

「ハリヨ・ほたるを育てる会」の代表の方。

説明に来てくれました。

ハリヨの会の女性がタモでハリヨを捕まえてきて見せてくれました。

こちらは「湯つぼ」です

湧き水とハリヨを見ています。

表佐地域は伊吹山の扇状地の末端に位置し、河間(ガマ)と呼ばれる湧水が多く点在しています。

河間の中でも、湧水利用の豊富な所を「湯壺」と呼び大切に維持されてきました。

しばらく歩きます。

遠くに伊吹山。

そして通過する新幹線が見えます。

大領神社まで来ました。

ここでM氏から自作の詳しい資料を以ての説明です。

話は関ヶ原の合戦まで及びました

南宮山の周囲の陣。

吉川色家の陣が有り合戦に加担したくても動けなかった。

そんな情況が有ったのだそうです。

南宮大社へ来ました。

南宮稲荷神社への道。

千本鳥居の中を歩きます。

南宮稲荷神社に寄りました。

安国寺恵瓊の陣跡の解説板が立っています。

この解説板の東に溜池が有り、実際の陣跡は池の向こうがだそうです。

真禅寺へ向かいます。

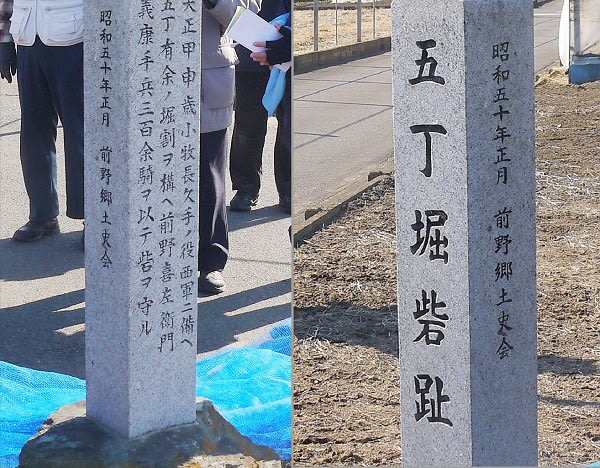

吉川広家の陣跡の解説板です。

この先、かなりの上り坂です。

真禅院の三重の塔が見えます。

階段が有りました。

階段を上がると真禅院となりました。

真禅院の三重の塔へ来ました。

春王安王の墓がある墓地に来ました。

彼岸花が盛りとなっています。

この場所。

春王安王の墓と池田輝政の陣跡が有る場所です。

春王安王の墓が有ります。

永享の乱で敗れた足利持氏の遺子である春王丸と安王丸は結城合戦で幕府方の囚われの身となり京への護送中金蓮寺で処刑されました。

ここは池田輝政の陣跡でもあります。

金蓮寺です。

この寺院で春王安王は斬首されました。

斬首された春王安王。

春王安王児霊像の解説です。

垂井駅へ戻ってきました。

最後に

一宮友歩会の例会は、単にウオーキングをするので無くその場所の歴史を深めたり、事象を学んだりします。

今回は伊吹山の扇状地の末端の遊水地。生息するハリヨを知る機会を歩持てました。関ヶ原の合戦は関ケ原町だけに留まることなく垂井町も合戦の一部となっていました。動きたくても動けない軍勢。

膠着状態で、さぞかしジリジリしたであろう。

こんなことを知れるのが一宮友歩会の良い所です。