すっかり有名になった例の毎年アメリカからつきつけられている年次要望書だが

http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20031024d1.html

ここには、「法務サービスおよび司法制度改革」と題されて、こんなことが書かれている。

>日本において、規制改革と構造改革を支援し、国際ビジネスのニーズを満たす法務環境を創造することは、日本の経済回復や構造改革にとって極めて重要な要素となる。日本の司法制度は、国際法務サービスの効率的提供を求める市場のニーズに対応できるものでなくてはならず、規制緩和が進展するなかでの企業取引に対し、健全かつ効果的な基盤を提供するものでなければならない。

クリックで応援おねがい!

クリックで応援おねがい!

↓ ↓ ↓

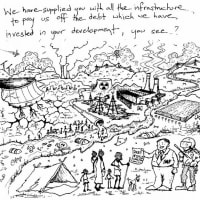

![]()

彼らは以前から、「日本には弁護士が少ない。もっと弁護士を増やせ」とかなんとか言ってきているが、グローバルスタンダードと称して、日本はもちろんのこと世界中に自分たちの法律や規約を強制していっているわけである。別に親切で言ってるわけでもなんでもなく、要は自分たちが必ず勝てるルールを押し付けて、相手をムリヤリ土俵に上がらせて、「正々堂々と平和的に」全てをぼったくろうというのが“グローバルスタンダード”とやらの真の意図である。

海外旅行のノウハウ本には、「アイム・ソーリー(I'm sorry.)と簡単に言ってはいけない」ということが必ず書いてあった。アイム・ソーリーは自分の罪を全面的に認めてしまうことなので、例え相手に幾らかの過失があったとしても、先にアイム・ソーリーと言ってしまった方が負けで、全面的に責任を負わされてしまうとさえ言われた。だから、私の意識の中では「アイム・ソーリー」は海外に行ったら禁句だ、ということになっていた。

しかし、変な話である。

普通の人間関係であれば、衝突や問題があった場合、どちらかが一方的に悪いなんてことはまずありえない。互いの考えを摺り合わせていって、最終的には共認することで落着する、というのがまともな人間関係だろう。

しかし、欧米の社会のルールは異なる。

上記にあるように、「自らの非」を認めたら、「責任を取らされる」わけだがら、「事実がどうあれ、自らの非は認めない」という事になる。これは、相手との同化を最初からするつもりがないと宣言しているようなものである。(蛇足だが、停戦の約束を破って虐殺しまくっている現在のイスラエルを見ているとよくわかるだろう。とてつもない言い訳を平気で口にする。これまた蛇足だが、アメリカは、フィリピンの民間人を20万人虐殺したことも、日本に原爆を落として無差別に32万人虐殺したことも、ベトナムの民を200万人虐殺したことも一切謝罪したことはない。参照:「地上唯一の超大国は、決して謝罪しない」http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/places/c25.html)

「自分の非を認めるつもりもなく、相手と対話しようという気も無い“個人”」を前提として社会をつくると、必然的に「調整のプロ」を必要とする訴訟社会になる。そして、「調整のプロ」は本人に代わって調整を行ってお金を貰う。アメリカに行くとやたらと弁護士が多いのに驚かされるが、そういうことである。

ある時、ハワイ島で研究活動をしている知り合いがぼやいていたのを思い出す。「何かあるとすぐに、労働者に裁判に持ち込まれるから、気が気ではない。例えば、うっかりしていて安全基準が守られていない場合、現場では何も言わず、いきなり直接、監督機関に垂れ込んだりする。ほんとにかなわないよ」。

こんな前提では、相手に対して肯定視できないばかりか、警戒心の塊になるのも仕方ない事のようにも思えてくる。ハワイ島のような田舎でさえそうなのだから、アメリカのような訴訟社会では、まともな信頼関係を築くなどありえないことだな、と思ってしまう。

訴訟社会の弊害は、そればかりではない。

彼等の社会は、逆に言うと「責任を取りさえすれば自分勝手でもいい社会」ということだ。だが不幸なことに、この「責任」の部分は往々にして忘れられる。そうなると、必然的に「ミーイズム(Me-ism)社会」あるいは「わがまま(Selfish)社会」となる。

ミーイズム社会は、さらに訴訟社会を助長するという悪循環に陥る。

個々人の自己中は、他人の自己中と必然的に衝突する。しかし、社会全体で価値を共有するという意識は極めて薄いので、個々人が直接相手による損失の補填を要求する。黙っていれば泣き寝入りをさせられるだけなので、自ら能動的に相手を訴えなければならない。その結果、何かちょっとしたことでも「訴えられる前に訴える」→即裁判、という社会になる(既にアメリカでは半分そうなっているようだ。セクハラ訴訟でもちょっと油断すると企業側の監督責任が問われて、賠償金の負担により倒産ということもあるというから恐れ入る。なので企業はたいがい高額の保険に入っている。それが商品の値段に上乗せされ、消費者が間接的に保険料→訴訟料を払っていることになるというわけ)。

「アイム・ソーリー」を言わない社会、謝罪をしない社会というのは、実は相手との同化・共認を完全に捨象した社会なのだと、アメリカやイギリスの事例(http://www21.ocn.ne.jp/~curio/economic/sorry.htm)を読んであらためて恐ろしくなった(しかも彼ら自身が宣伝しているのと違って、経済効率がめちゃめちゃ悪い)。でも、彼等はそのような社会が「普通」だという前提(パラダイム)の中で生きていて、それがあたりまえの正しい事だと思っている。だから“グローバルスタンダード”などと称して、他の文化圏に強制的に押し付けてくるわけだが、実に迷惑な話である。「そんなクソみたいなルールは根本がおかしい」、とはねつけなくてはならないとえらいことになると思う。実際、既にえらいことになっている事例。→『恋愛契約書』

↑ ついったー

トラバ、ありがとうございます。

私も、去年12月ですけど大阪露店にいきましたよ。

また、関西の露店に行きたいと思います!

でゎ、これからもよろしくです。

>「自分の非を認めるつもりもなく、相手と対話しようという気も無い“個人”」を前提として社会をつくると、必然的に「調整のプロ」を必要とする訴訟社会になる。

日本には、地域の中で必ずといっていいほど「雷親父」みたいな誰からも信頼されるような人がいて、その人がうまく仲裁するという、すばらしいシステムがあって、ある意味それは、自然の摂理だと思うのですが、

今は、ほんまに隣の人は何人家族で、どんな仕事をしているのか分からない状態では、そういうこともままならないですよね。

雷親父と裁判官の違いは、「みんなの期待」を感じるか感じないかの差だと思います。