革命は歴史上つねに辺境から生じた。ここで、辺境というのは、都市に収奪される田舎を指す。ローマは都市建設を通して、その都市を首都として戴く民族を支配してきた。ギリシャが、ローマに軍事的に支配されてはいても、文化面でローマを支配したと言われているのは、ローマが誇る都市は、ギリシャ的植民都市であったからである。ローマは都市に依存していた。帝国の全盛時代には地中海に1000を超える都市が建設されていた。ゲルマニアやブリタニアでもローマは、都市を建設した。都市には必ず神殿、劇場、浴場が建設された。その都市にローマは傀儡政権を置いた。例えば、ユダヤではヘロデ王が、エルサレムに居を定め、民衆の支配を認められた。ヘロデ王は、ローマ帝国の威を借りて、ユダヤ全土を支配したのである。

そうした構造の下では、田舎=辺境から反抗の芽が育てられる。イエスが生まれたガリラヤがそれである。この地の都市化は進められず、ローマ的要素はそれほど定着はしていなかった。富を都市に依存して獲得している富者の搾取場は、辺境にあった。イエスはほとんどエルサレムには寄り付かなかった。『ヨハネによる福音書』では、イエスはエルサレムに3回しか立ち寄ってはいない。ナザレに近い都市、セポリスにも立ち寄ってはいない。

かれの活動の舞台は、ローマの圧政よりも、ローマに命令されるヘロデ王の暴虐さを憎む非都市の地域であった。

辺境の地には、ユダヤ教の世俗化を批判する土壌があった。宗教復興運動は、貧しさから生まれるものである。バプテストのヨハネはその地で活動していた。ヨハネは神の国の到来の近いこと、その準備のために自らを悔い改めること、その証として洗礼を受けることを呼び掛けていた。イエスはヨハネから洗礼を受けた。彼は多くの階層の人たちと会話した。サマリア人とも、フェニキア人とも差別なく真心で接した。イエスは徹底して田舎で布教したのである。彼はガリラヤで熱狂的に受け入れられた。

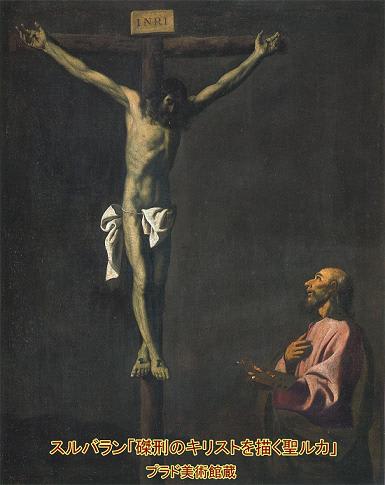

しかし、エルサレムの人々は彼に磔(はりつ)けの罰を要求した。ローマは、ヘロデ王を通して、そしてヘロデ王との結びつきによって、一定の恩恵のおこぼれを獲得する市民によって、容易にイエスを抹殺することができたのである。

ユダヤ教が、ローマ皇帝属吏のピラトとに向かって、イエスを釈放すれば皇帝から罰せられるぞと脅したのも、支配されているはずの者の植民地根性をいかんなく示している。イエスは属州の治安を乱したものとして奴隷犯人に対する処刑、つまり、十字架による磔けの刑に処せられた。しかも、エルサレムにもっとも多くの人が集う過越の祭の日に合わせて。

以後、イエスの弟子たちは、農民層、そして都市では下層民を伝道の対象とした。それがなぜ奴隷ではなく下層農民であったのかは不明である。奴隷があまりにも過酷に、反抗を許さぬほどの強圧でもって弾圧されていたからかも知れない。そもそも、革命を担う層は、最下層ではない。最下層から少し上の層である。なぜなのか。そうした意識で、ローマ帝国とキリスト教との関連を追った叙述はそれほど多くはない。ローマ史はある。しかし、キリスト教史はない。教会史はある。しかし、民衆の分析がない。詰めていかなければならない大きな領域がぽっかりと穴が空いている。宗教社会学の大きな課題である。

松本実郎『ガリラヤからローマへ―地中海世界をかえたキリスト教徒』山川出版社、1994年、および、今回も「いいだもも」氏の著作に依拠している。

そうした構造の下では、田舎=辺境から反抗の芽が育てられる。イエスが生まれたガリラヤがそれである。この地の都市化は進められず、ローマ的要素はそれほど定着はしていなかった。富を都市に依存して獲得している富者の搾取場は、辺境にあった。イエスはほとんどエルサレムには寄り付かなかった。『ヨハネによる福音書』では、イエスはエルサレムに3回しか立ち寄ってはいない。ナザレに近い都市、セポリスにも立ち寄ってはいない。

かれの活動の舞台は、ローマの圧政よりも、ローマに命令されるヘロデ王の暴虐さを憎む非都市の地域であった。

辺境の地には、ユダヤ教の世俗化を批判する土壌があった。宗教復興運動は、貧しさから生まれるものである。バプテストのヨハネはその地で活動していた。ヨハネは神の国の到来の近いこと、その準備のために自らを悔い改めること、その証として洗礼を受けることを呼び掛けていた。イエスはヨハネから洗礼を受けた。彼は多くの階層の人たちと会話した。サマリア人とも、フェニキア人とも差別なく真心で接した。イエスは徹底して田舎で布教したのである。彼はガリラヤで熱狂的に受け入れられた。

しかし、エルサレムの人々は彼に磔(はりつ)けの罰を要求した。ローマは、ヘロデ王を通して、そしてヘロデ王との結びつきによって、一定の恩恵のおこぼれを獲得する市民によって、容易にイエスを抹殺することができたのである。

ユダヤ教が、ローマ皇帝属吏のピラトとに向かって、イエスを釈放すれば皇帝から罰せられるぞと脅したのも、支配されているはずの者の植民地根性をいかんなく示している。イエスは属州の治安を乱したものとして奴隷犯人に対する処刑、つまり、十字架による磔けの刑に処せられた。しかも、エルサレムにもっとも多くの人が集う過越の祭の日に合わせて。

以後、イエスの弟子たちは、農民層、そして都市では下層民を伝道の対象とした。それがなぜ奴隷ではなく下層農民であったのかは不明である。奴隷があまりにも過酷に、反抗を許さぬほどの強圧でもって弾圧されていたからかも知れない。そもそも、革命を担う層は、最下層ではない。最下層から少し上の層である。なぜなのか。そうした意識で、ローマ帝国とキリスト教との関連を追った叙述はそれほど多くはない。ローマ史はある。しかし、キリスト教史はない。教会史はある。しかし、民衆の分析がない。詰めていかなければならない大きな領域がぽっかりと穴が空いている。宗教社会学の大きな課題である。

松本実郎『ガリラヤからローマへ―地中海世界をかえたキリスト教徒』山川出版社、1994年、および、今回も「いいだもも」氏の著作に依拠している。