今回も近況の雑記です。このイラストは最近描いたものです。なんか暗い絵になっちゃいました。描いているときに、過去に見た映画を思い出したせいかなあ、と。その辺のことは最後に書きますね。

●話題その1

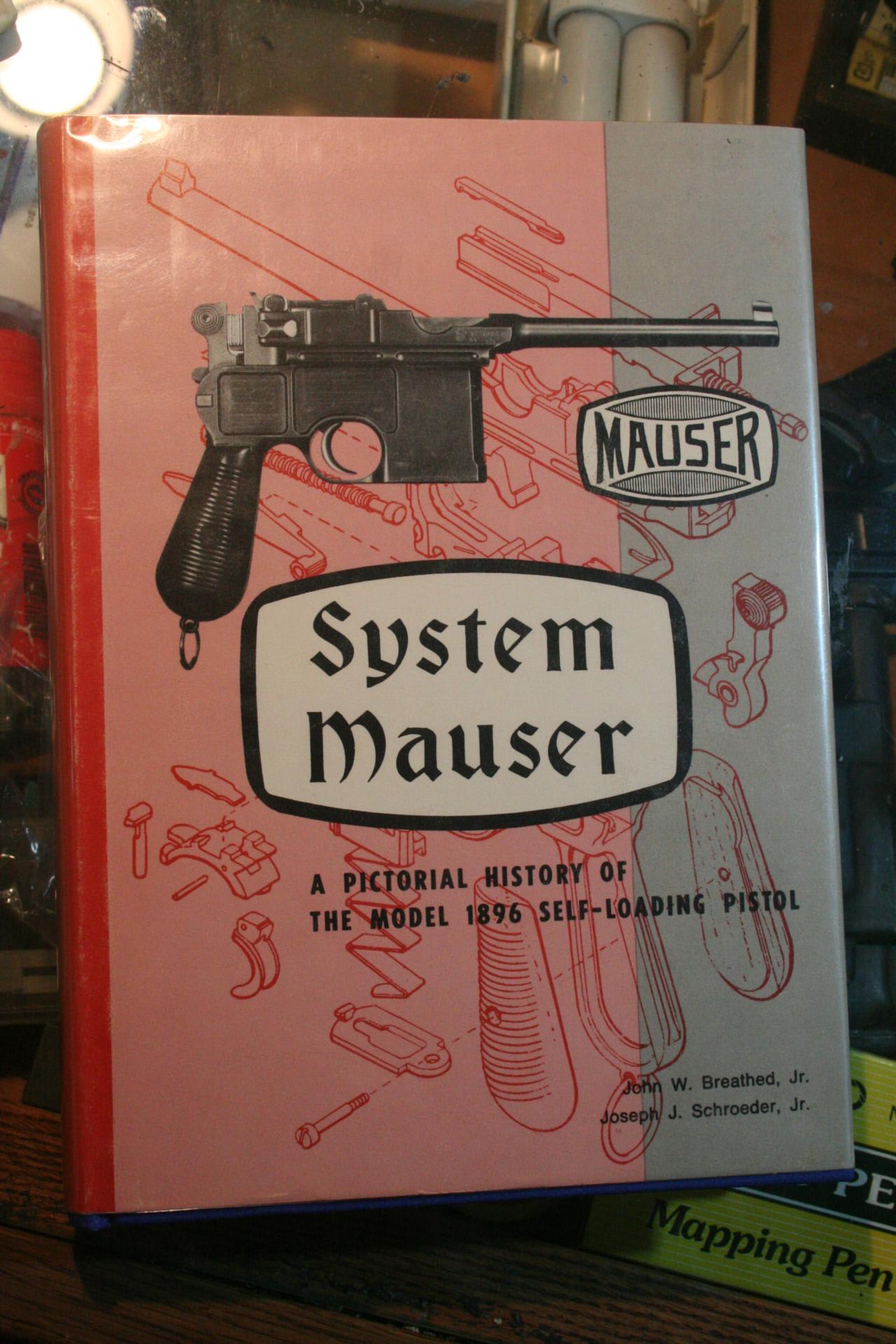

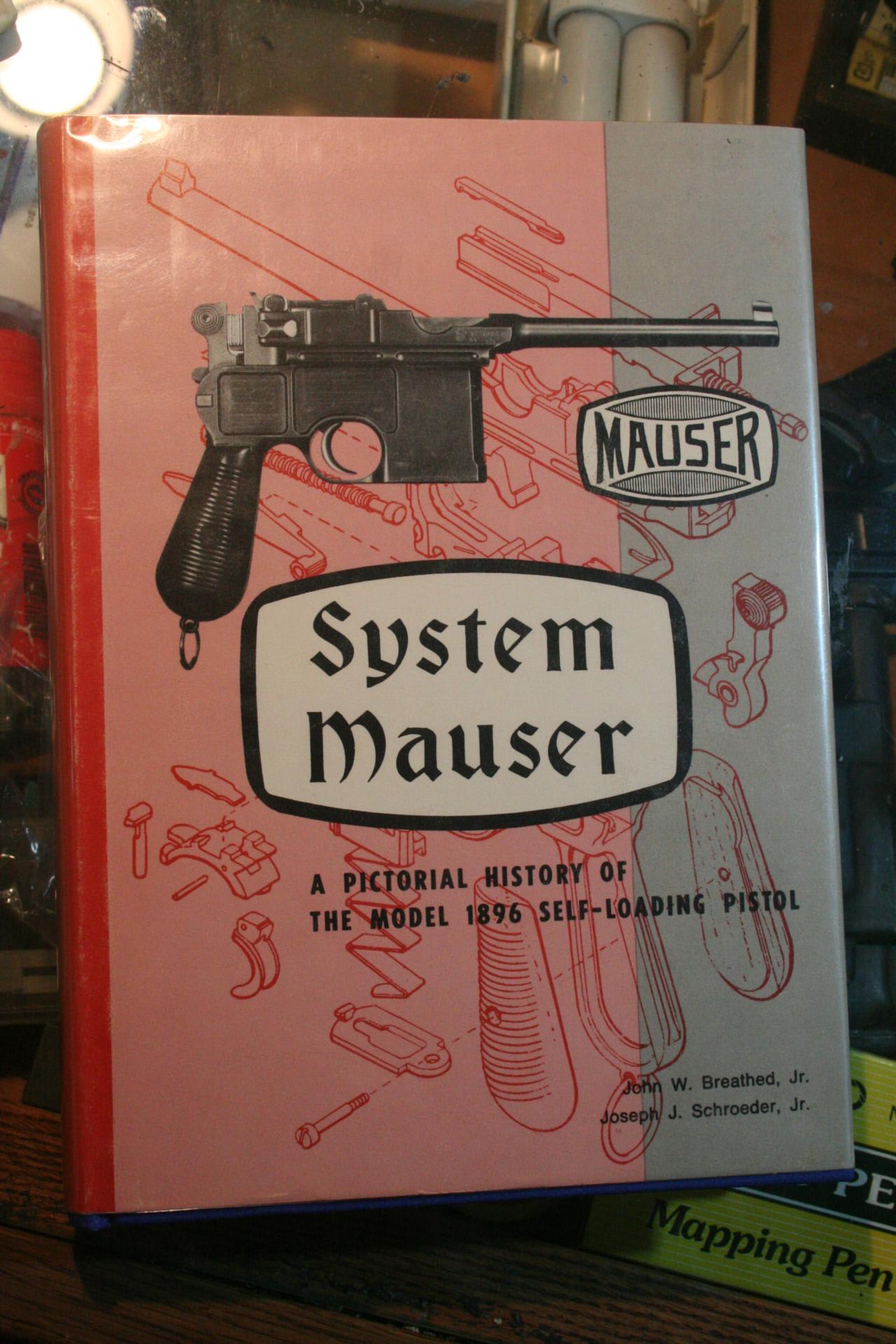

自分へのクリスマスプレゼントに、本を買いました。「System Mausar」という洋書です。モーゼルミリタリー(ドイツの軍用拳銃です)のバリエーションを解説した本で、最近ア●ゾ●で安くなってたので、思い切って買いました。モーゼルの書籍としては古典かつ基本中の基本、みたいな本らしいです。もう30年近くも欲しいなあと思い続けてた本なので、嬉しい、というよりもすっきりした気分が勝ってるような(笑)1967年の初版本なのですが、新品みたいにとても綺麗で、大満足です。

モーゼルは、かなりのバリエーションがあります。改良を重ねていた、ということだけでなく、どうも、クライアントの注文に合わせてちょこちょこ仕様を変えていたという理由もあるようです。1900年代初頭に、ドイツ軍の制式拳銃のトライアルに負けちゃったので(ご存知ルガーP08が勝ちました)、世界中に販路を拡大するために、そうなったようです。この本では、これでもかというくらいのバリエーションが紹介されており、とても興味深いです。これは、着脱式マガジンのM1930。存在は知っていましたが、写真は初めて見ました。側面の凹みの形状からすると、M712のフレームを流用してるっぽいですね。しかしながら、M712は1932年に完成してますので、M1930の段階でM712のフレームが使われてるのは変ですね。M1930といいながら、このタイプはM712と同時期に製造されたのかもしれません。いやほんと、興味は尽きないですね。

モーゼルは、一番といっていいくらい好きな拳銃です。これはマルシンのモデルガンのM712の外観を変えて、スタンダードなC96にしたものです。

15年位前に作ったやつで、今の目でみるとちょっとアレなので、また作ってみたいと思ってます。っていうか、そろそろモデルガンでもガスブロでもC96、出てくれないかなあ、、。絶対売れると思うんすけどね、、。中身は、もちろん改造とかはしていませんよ。外観のみのカスタムです。弾丸も、もちろん合法品です。念の為。ホルスターは中田商店の日本軍用のレプリカ。日本軍も、モーゼルを輸入して支給していました。「モ式大型自動拳銃」として昭和15年2月に準制式としたとのこと(「小銃・拳銃・機関銃入門」光人社NF文庫より)。

いやあ、ほんとカッコいい拳銃です。

リアサイトは、1000メートルまで切られてますが、まあ現実的ではありませんね。でも、ストックを付ければ200メートル先の人型標的に当たるそうです。昔のGUN誌のレポートにありました。さすが、ですねえ、、。

リアサイトが1000メートルまでとなってるのは、多分に営業的な理由もあったとか。要するにハッタリですね。こういう風に見た目から性能を誇示する、というのはとても大事だったんだろうなあと思います。

M712とC96は一見似てますけど、実は流用できるパーツはほとんどありません。リアサイトとランヤードリング、グリップスクリューくらいです。ハンマーも、厳密に言うと違うのですが、まあ似てるのでそのままにしてます。一番違うマガジンはほんと大変でした。M712のマガジンを無理やり内蔵できるようにしてます。なので、10発入りません。でも、一応発火できます。調子悪いですけど(笑)

底の蓋の裏は、見えないのでテキトーにやっちゃってますね。ははは。でも、ちゃんとポッチ式のストッパーをアルミ棒を削って内蔵・再現してます。

M712をC96にするのは、これで2つめです。上のは20年位前に作ったもの。前にも紹介しましたね、たしか。いやー、どんだけ好きやねん、という(笑)

ほんと、また作りたいんですけど、やっぱりどこかでモデル化してくれるのが一番なんですけどね、、。

●話題その2

義烈空挺隊員フィギュアは、なんとか進んでます。もうちょっと、という感じなんですけど、やっぱり仕上げが一番大変ですね。ちょっと進んで、また戻っての繰り返しです。

今は、各装備品を仕上げて、本体に付けていってるところです。

これくらいのスケールになると、縫い目をどうするのかが難しいところです。ステッチの大きな皮や帆布の装備については、出来るだけ入れるようにすることにしました。

オミットしてもいいんでしょうけど、靴などはあるとないとでは印象が変わってくるような気がします。

仕上げが終わった段階くらいで、またまとめて紹介したいと思います。でも、いつになることやら、、。

●話題その3

で、模型ばっかりやってたら、絵も描きたくなります。それで描いたのが、トップの絵です。これが全体です。

最初は「銃が描きたいなあ」と思って、トカレフSVT40自動小銃を描いてたら、気が付くとこうなってました(笑) トカレフもシモノフもフェデロフも、ロシアの自動小銃はどれも素敵ですね。「自動小銃っす!!」という感じがします(?)

このイラストでは狙撃兵が倒した敵の記念品をいっぱい身に付けてますけど、これはもう漫画的な演出でしかないです。現実にはこういう証拠を身に付けるのは、「絶対に」ありえないようです。例えば「狙撃兵あるある」にありがちな、銃床に「倒した敵兵の数」の刻みをナイフで付けるのとかも御法度です。要するに、捕虜になったときタダでは済まないという、、。狙撃兵というのは、とにかく敵兵から恨まれ、憎まれる存在のようです。まあ、そうですよね、、。

何年も前に、ドイツ軍の狙撃兵の回想録「最強の狙撃手」(原書房)を読んだのですが、それまでの狙撃兵に対して抱いていた、ぼんやりしたロマンチックな「幻想」は一発で吹き飛びました。ほんと、独ソ戦、いや、戦争はほんとに恐ろしい、、としか言いようがない本でした。興味のある方は是非読んでみてください。パウル・カレルの「捕虜」(学研)とあわせて読むと、3日間は立ち直れないこと必至です。メチャクチャ凹んでみたい方には最強の2冊です(どんな勧めかたや)。

また、背景の森を描いていて映画「炎628」を思い出しました。そういえば、主人公の少年がこの銃を使ってましたね。映画を最後に観たのはもう20年くらい前ですが、今でもその鮮烈な印象は色あせてません。いやー、ほんと凄い映画でした。映画全体から染み出ているどよんとした重い空気感は、ちょっと他にはない、かなりのものです。「あー、独ソ戦ってこういう感じだったのか」となんとなく理解できたような気がしました。その辺は「戦争のはらわた」や「スターリングラード」(ドイツ映画の方)も同じですね。

で、映画を思い出しながら森を描いてたら、こんな感じになっちゃったという、、。「炎628」はとてもショッキングな映画なので、気軽にお勧めはできないのですが(尾を引きますからねえ、、)、個人的には作り手の「想い」がきっちり込められたとてもいい映画だと思ってます。雨にぬれた鳥などの誌的なカットも素晴らしいですし、ずーっと空を飛んでるFw189の不吉な感じもなんともいえません。マニア的には、ドイツ兵の軍装がとても素晴らしく、その存在感(とにかく怖い!)ともども、とても参考になるような気がします。また、銃撃の表現がめちゃくちゃリアルで、びっくりしました。牛が機関銃で撃たれるシーンとか、ほんとに弾が飛んでるような気がしましたね。近年、そういう表現はとてもリアルになりましたけど、当時としては他の国の映画とは一線を画していたような、、。

なんであれ、これらの本や映画を観るたびに「戦争ってほんとヤだなあ、、」と思います。とはいえ、それでも、わかってるつもりでも、モデルガンをいじったり、こういう絵を描きたいんですよね、、。それはそれでとても好きですからねえ、、。モーゼル、やっぱりカッコいいですし(笑) というわけで、そんなこんなで「その辺の折り合いの付け方って、ほんと難しいなあ」と思いながら絵を描いたり模型を作ったりしてます。まあ、結論は出なくてもそうやってあれこれ考えることが大事なんでしょうね、、。

あ、なんかまじめな感じになってしまいました(そうでもないか)。それでは。

●話題その1

自分へのクリスマスプレゼントに、本を買いました。「System Mausar」という洋書です。モーゼルミリタリー(ドイツの軍用拳銃です)のバリエーションを解説した本で、最近ア●ゾ●で安くなってたので、思い切って買いました。モーゼルの書籍としては古典かつ基本中の基本、みたいな本らしいです。もう30年近くも欲しいなあと思い続けてた本なので、嬉しい、というよりもすっきりした気分が勝ってるような(笑)1967年の初版本なのですが、新品みたいにとても綺麗で、大満足です。

モーゼルは、かなりのバリエーションがあります。改良を重ねていた、ということだけでなく、どうも、クライアントの注文に合わせてちょこちょこ仕様を変えていたという理由もあるようです。1900年代初頭に、ドイツ軍の制式拳銃のトライアルに負けちゃったので(ご存知ルガーP08が勝ちました)、世界中に販路を拡大するために、そうなったようです。この本では、これでもかというくらいのバリエーションが紹介されており、とても興味深いです。これは、着脱式マガジンのM1930。存在は知っていましたが、写真は初めて見ました。側面の凹みの形状からすると、M712のフレームを流用してるっぽいですね。しかしながら、M712は1932年に完成してますので、M1930の段階でM712のフレームが使われてるのは変ですね。M1930といいながら、このタイプはM712と同時期に製造されたのかもしれません。いやほんと、興味は尽きないですね。

モーゼルは、一番といっていいくらい好きな拳銃です。これはマルシンのモデルガンのM712の外観を変えて、スタンダードなC96にしたものです。

15年位前に作ったやつで、今の目でみるとちょっとアレなので、また作ってみたいと思ってます。っていうか、そろそろモデルガンでもガスブロでもC96、出てくれないかなあ、、。絶対売れると思うんすけどね、、。中身は、もちろん改造とかはしていませんよ。外観のみのカスタムです。弾丸も、もちろん合法品です。念の為。ホルスターは中田商店の日本軍用のレプリカ。日本軍も、モーゼルを輸入して支給していました。「モ式大型自動拳銃」として昭和15年2月に準制式としたとのこと(「小銃・拳銃・機関銃入門」光人社NF文庫より)。

いやあ、ほんとカッコいい拳銃です。

リアサイトは、1000メートルまで切られてますが、まあ現実的ではありませんね。でも、ストックを付ければ200メートル先の人型標的に当たるそうです。昔のGUN誌のレポートにありました。さすが、ですねえ、、。

リアサイトが1000メートルまでとなってるのは、多分に営業的な理由もあったとか。要するにハッタリですね。こういう風に見た目から性能を誇示する、というのはとても大事だったんだろうなあと思います。

M712とC96は一見似てますけど、実は流用できるパーツはほとんどありません。リアサイトとランヤードリング、グリップスクリューくらいです。ハンマーも、厳密に言うと違うのですが、まあ似てるのでそのままにしてます。一番違うマガジンはほんと大変でした。M712のマガジンを無理やり内蔵できるようにしてます。なので、10発入りません。でも、一応発火できます。調子悪いですけど(笑)

底の蓋の裏は、見えないのでテキトーにやっちゃってますね。ははは。でも、ちゃんとポッチ式のストッパーをアルミ棒を削って内蔵・再現してます。

M712をC96にするのは、これで2つめです。上のは20年位前に作ったもの。前にも紹介しましたね、たしか。いやー、どんだけ好きやねん、という(笑)

ほんと、また作りたいんですけど、やっぱりどこかでモデル化してくれるのが一番なんですけどね、、。

●話題その2

義烈空挺隊員フィギュアは、なんとか進んでます。もうちょっと、という感じなんですけど、やっぱり仕上げが一番大変ですね。ちょっと進んで、また戻っての繰り返しです。

今は、各装備品を仕上げて、本体に付けていってるところです。

これくらいのスケールになると、縫い目をどうするのかが難しいところです。ステッチの大きな皮や帆布の装備については、出来るだけ入れるようにすることにしました。

オミットしてもいいんでしょうけど、靴などはあるとないとでは印象が変わってくるような気がします。

仕上げが終わった段階くらいで、またまとめて紹介したいと思います。でも、いつになることやら、、。

●話題その3

で、模型ばっかりやってたら、絵も描きたくなります。それで描いたのが、トップの絵です。これが全体です。

最初は「銃が描きたいなあ」と思って、トカレフSVT40自動小銃を描いてたら、気が付くとこうなってました(笑) トカレフもシモノフもフェデロフも、ロシアの自動小銃はどれも素敵ですね。「自動小銃っす!!」という感じがします(?)

このイラストでは狙撃兵が倒した敵の記念品をいっぱい身に付けてますけど、これはもう漫画的な演出でしかないです。現実にはこういう証拠を身に付けるのは、「絶対に」ありえないようです。例えば「狙撃兵あるある」にありがちな、銃床に「倒した敵兵の数」の刻みをナイフで付けるのとかも御法度です。要するに、捕虜になったときタダでは済まないという、、。狙撃兵というのは、とにかく敵兵から恨まれ、憎まれる存在のようです。まあ、そうですよね、、。

何年も前に、ドイツ軍の狙撃兵の回想録「最強の狙撃手」(原書房)を読んだのですが、それまでの狙撃兵に対して抱いていた、ぼんやりしたロマンチックな「幻想」は一発で吹き飛びました。ほんと、独ソ戦、いや、戦争はほんとに恐ろしい、、としか言いようがない本でした。興味のある方は是非読んでみてください。パウル・カレルの「捕虜」(学研)とあわせて読むと、3日間は立ち直れないこと必至です。メチャクチャ凹んでみたい方には最強の2冊です(どんな勧めかたや)。

また、背景の森を描いていて映画「炎628」を思い出しました。そういえば、主人公の少年がこの銃を使ってましたね。映画を最後に観たのはもう20年くらい前ですが、今でもその鮮烈な印象は色あせてません。いやー、ほんと凄い映画でした。映画全体から染み出ているどよんとした重い空気感は、ちょっと他にはない、かなりのものです。「あー、独ソ戦ってこういう感じだったのか」となんとなく理解できたような気がしました。その辺は「戦争のはらわた」や「スターリングラード」(ドイツ映画の方)も同じですね。

で、映画を思い出しながら森を描いてたら、こんな感じになっちゃったという、、。「炎628」はとてもショッキングな映画なので、気軽にお勧めはできないのですが(尾を引きますからねえ、、)、個人的には作り手の「想い」がきっちり込められたとてもいい映画だと思ってます。雨にぬれた鳥などの誌的なカットも素晴らしいですし、ずーっと空を飛んでるFw189の不吉な感じもなんともいえません。マニア的には、ドイツ兵の軍装がとても素晴らしく、その存在感(とにかく怖い!)ともども、とても参考になるような気がします。また、銃撃の表現がめちゃくちゃリアルで、びっくりしました。牛が機関銃で撃たれるシーンとか、ほんとに弾が飛んでるような気がしましたね。近年、そういう表現はとてもリアルになりましたけど、当時としては他の国の映画とは一線を画していたような、、。

なんであれ、これらの本や映画を観るたびに「戦争ってほんとヤだなあ、、」と思います。とはいえ、それでも、わかってるつもりでも、モデルガンをいじったり、こういう絵を描きたいんですよね、、。それはそれでとても好きですからねえ、、。モーゼル、やっぱりカッコいいですし(笑) というわけで、そんなこんなで「その辺の折り合いの付け方って、ほんと難しいなあ」と思いながら絵を描いたり模型を作ったりしてます。まあ、結論は出なくてもそうやってあれこれ考えることが大事なんでしょうね、、。

あ、なんかまじめな感じになってしまいました(そうでもないか)。それでは。