新聞の地方面を読むのが好きです。旅の情報、特に、心惹かれるマイナー情報を見つけたりすると、旅のイメージがふつふつと湧きあがります。ですが、九州と違って、関西の地方面は決定的に旅情報・観光情報が少ないのが残念でなりません。

先週、テレビを観ていると、関西ローカルで「高野山の紅葉が見頃を迎えています。」とのこと。画面を通して赤に黄色に美しく色づく景色を見て、さっそく行ってみることに。

先週比叡山、今週高野山という巡り合わせも結構なモチベーションになります。(笑)

高野山散策に関しても企画切符がいくつか出ていますが、「高野山・世界遺産きっぷ」と「高野山1dayチケット」が便利。大阪メトロを使うなら「高野山1dayチケット」が少しお得。

(大阪メトロ、南海電鉄、南海りんかんバス(山内シャトルバス)、拝観割引などがセットになっています。)

(大阪メトロ、南海電鉄、南海りんかんバス(山内シャトルバス)、拝観割引などがセットになっています。)

紅葉見頃というテレビ情報で混雑することを見越して、朝6時半の南海電鉄急行に乗車。

(特急(有料)もありますが、さほど時間メリットがないので、急行で。早朝のためかガラガラでした。)

(特急(有料)もありますが、さほど時間メリットがないので、急行で。早朝のためかガラガラでした。)

本線の分岐点「橋本駅」で高野線に乗り換えて、電車の終点「極楽橋駅」からケーブルカーで「高野山駅」をめざします。

(7時半ちょっと前に橋本駅到着。南海高野線は2両編成。こちらも空いていました。)

(7時半ちょっと前に橋本駅到着。南海高野線は2両編成。こちらも空いていました。)

ここからは単線で途中駅で時々電車のすれ違いをします。停車中、駅の看板に地点の標高が書かれていることに気付きました。

(ちょうど中間点の「下古沢駅」。標高177m。)

(ちょうど中間点の「下古沢駅」。標高177m。)

高野山駅直通の特急には「こうや」と「てんくう」がありますが、高野線に乗っていると、まるで天空を走っているような景色で、特急の名前も納得です。

ケーブルカーへの乗り換えとなる「極楽橋駅」。駅名の由来となった「極楽橋」が駅到着直前に車窓から見えます(質素な朱塗りの橋でした)。到着すると、さっそく見所のひとつ、「はじまりの天井絵巻」の美しさに思わず立ち止まります。

(美しいです。ケーブルカーへの接続が良すぎてじっくり見ていられないのが残念。)

(美しいです。ケーブルカーへの接続が良すぎてじっくり見ていられないのが残念。)

天井絵には極楽鳥や高野山ゆかりの動植物などが描かれていますが、弘法大師の教えを現在の言葉で端的に表わした「生かせいのち」に関連して「いのちのはじまり」をテーマとして描かれたそうです。

ケーブルカーへは改札なしで直結しています。

(通路の天井に続く垂れ幕には「はじまりの聖地、極楽橋。」と書かれています。極楽橋から始まる参詣道(不動坂)を歩いて登る人は少なくなりましたが、現代においては、ここからが高野参りの始まり、ということでしょうか。)

(通路の天井に続く垂れ幕には「はじまりの聖地、極楽橋。」と書かれています。極楽橋から始まる参詣道(不動坂)を歩いて登る人は少なくなりましたが、現代においては、ここからが高野参りの始まり、ということでしょうか。)

高野山ケーブルカー、想像していた以上に新しくて、ちょっとびっくり。(笑)

(帰りの車内で、地元のおばさまが「このケーブルカー、4代目やねんて。」と言ってました。)

(帰りの車内で、地元のおばさまが「このケーブルカー、4代目やねんて。」と言ってました。)

極楽橋駅から高野山駅の間、全長0.8㎞、高低差328mを約5分で登ります。

(中間点あたりですれ違います。比叡山散策で知った「つるべ式」ですね。)

(中間点あたりですれ違います。比叡山散策で知った「つるべ式」ですね。)

高野山駅に到着。駅の看板のデザインが高野線と同じですし、❝駅ナンバー(NK87)❞も続きですので、ここが高野線の本当の終点ということですね。

(標高は一気に867m。)

(標高は一気に867m。)

高野山駅はケーブルカーが開通した1930年に開業、2015年にリニューアル、開業当時の駅舎外観が復元されたそうです。

(なかなか雰囲気のある駅舎です。)

(なかなか雰囲気のある駅舎です。)

南海りんかんバスに接続していますが、これまた接続が良すぎて、駅舎をゆっくり鑑賞している時間はありません。(笑)

(ここから高野山中心部までの道路は、比叡山以上にクネクネ。乗り物酔いする人はヤバいかも。)

(ここから高野山中心部までの道路は、比叡山以上にクネクネ。乗り物酔いする人はヤバいかも。)

高野山散策のプランは大きく2つあると思います。正門に当たる「大門」から「奥之院」へのルートと、最初に「奥之院」まで行って「大門」へ戻るルート。後者の方が人気のルートで、私もまずは「奥之院」にお参りします。

(ネットより拝借。マップ右上が「奥之院」、左端が「大門」。)

(ネットより拝借。マップ右上が「奥之院」、左端が「大門」。)

バス停「一の橋口」で降車。「奥之院」へのお参りは、ここから奥之院参道を2kmほど散策しながらです。

(参道をショートカットする場合は終点「奥之院前」まで乗って、「中の橋案内所」という、駐車場や土産物屋などがある観光センター的場所から奥之院をめざします。)

(参道をショートカットする場合は終点「奥之院前」まで乗って、「中の橋案内所」という、駐車場や土産物屋などがある観光センター的場所から奥之院をめざします。)

ここが私が歩き始める、本来の奥之院参道の出発点。

(鉄板の記念撮影スポットです。(笑))

(鉄板の記念撮影スポットです。(笑))

奥之院まで約30分、静寂の中の散策。心穏やか、清々しい気持ちになります。

比叡山と比べるのもどうかと思いますが、歩き始めて感じるのは、比叡山が修行の場であるのに対し、ここは霊廟ということです。企業・団体の慰霊碑もありますが、何と言っても歴史を感じるのは、戦国時代を生き抜いたビッグネームの墓所がたくさんあります。

武田信玄・勝頼父子の墓所。

ここからすぐ近くの所、枝道の方から何となく雰囲気を感じたので、参道から逸れて入ってみます。

(参道からは良く見えませんでしたが、少し上って来ると立派な祠が見えます。)

(参道からは良く見えませんでしたが、少し上って来ると立派な祠が見えます。)

すると、ここが上杉謙信の廟であることが分かって、戦国のライバルが近くに眠っていることに縁を感じました。

(不思議な雰囲気に導かれるままに、偶然発見。)

(不思議な雰囲気に導かれるままに、偶然発見。)

時刻はまだ9時前。時々人とすれ違いますが、静寂が続きます。

(犬の散歩をしている人もいました。)

(犬の散歩をしている人もいました。)

伊達政宗の墓所。

(ひと際大きい。)

(ひと際大きい。)

石塔は「五輪塔」と言って、(下から)方形「地輪」、円形「水輪」、三角形(笠形、屋根形)「火輪」、半月形「風輪」、宝珠形(団形)「空輪」で構成され、仏教で宇宙の構成要素・元素と考えられている地水火風空の「五大」を表しているそうです。(途中で見かけたプチ団体ツアーのガイドさんが解説していました。)

石田三成の墓所。

(やや小ぶりな印象。)

(やや小ぶりな印象。)

近くには明智光秀の墓所。

(密集した中、周りの石塔と同じような大きさの石塔。)

(密集した中、周りの石塔と同じような大きさの石塔。)

中間地点あたりでしょうか。「汗かき地蔵」の祠があります。

(中の橋案内所から歩いてくると、この近くで合流するようです。)

(中の橋案内所から歩いてくると、この近くで合流するようです。)

「汗かき地蔵」とは、この祠に祀られている黒い石材のお地蔵さんが「いつも汗をかいている」(濡れている)から。「人々の犯した罪に苦しみ、その苦しみを慈悲によって代わって受け、そのため汗を流しておられる。」とのこと。(説明板より。)

そして、この祠の横にあるのが「姿見の井戸」。

この井戸を覗き込んで自分の姿が映らなければ「3年以内に死ぬ」とのことです。もちろん躊躇なく覗き込みましたが、無事映りました。(笑)

姿見の井戸に自分の姿が映って妙な自信を感じながら再び歩き出すと、歩きづらい坂に出会います。

(妙に歩きづらさを感じる石段。)

(妙に歩きづらさを感じる石段。)

帰宅して❝復習❞する中で知ったことですが、ここは「覚鑁坂」(かくはんざか)という石段で、3つの言い伝えがあるそうです。①本来42段だったが、「四ニ」が「死に」となるので1段加えて43段になった、②上り切ることができれば、死を乗り越えたことになり、死後は極楽浄土へ行き生まれ変わることができる、③この坂の途中で転んでしまうと3年以内に死ぬ、別名「三年坂」。

この言い伝えを知らなかったので、「歩きづらいなぁ」と思いつつ(転ぶこともなく)上り切りました。連続の「3年以内に死ぬ」スポットをクリアできました。(笑)

「崇源夫人(江姫)五輪石塔(一番石塔)」はこちらという案内杭が出ていたので枝道を上ってみました。

(他とは明らかに違って、大がかりにお祀りされています。)

(他とは明らかに違って、大がかりにお祀りされています。)

何が「一番」かと言うと、大きさだそうです。奥之院で最大の五輪塔が、この江姫の石塔。

(総高約5mだとか。)

(総高約5mだとか。)

参道に復帰して歩き始めると、次に登場するのは、豊臣家墓所。

石段を上ると、広々とした場所に出ます。

(写真フレーム外、左右にも石塔があります。)

(写真フレーム外、左右にも石塔があります。)

山がちの当地にあって、この広さには特別なものを感じますが、石塔そのものは小ぢんまりとしていて、先入観に過ぎるかもしれませんが、豊臣家の盛衰と重なります。

ビッグネームの最後は、織田信長の墓所。

(傍らには信長に臣従した筒井順慶の墓所。)

(傍らには信長に臣従した筒井順慶の墓所。)

信長は高野山も迫害しましたが、そのためかどうかは分かりませんが、墓所の場所は決して参道の❝一等地❞とは思えない狭い所にありました。

さて、参道の散策はここまで。この「御廟橋」から先は大師御廟への霊域となりますので、撮影禁止、脱帽等。

御廟橋から奥之院「燈籠堂」を望みます。

(この後、一礼して御廟橋を渡ってお参りへ。)

(この後、一礼して御廟橋を渡ってお参りへ。)

まず、「燈籠堂」でお参りします。千年近く燃え続けている「消えずの火」がどれかは分かりませんでしたが、読経が響く中、充実のお参りです。

燈籠堂を一旦出て、さらに奥に(裏側に)回ると、「弘法大師御廟」があります。外からとなりますが、線香やろうそく(有料)を立ててお参りすることができます。私も線香を立ててお参りさせていただきました。広くはないですが木の長椅子などが置かれていて、数珠を手に熱心にお経を唱えている方もたくさんいらっしゃいました。

合掌。

御廟橋を戻って霊域を出ました。御供所で御朱印をいただきます。

(右側が御供所、大黒堂。比叡山と同じく「縁日」なら大黒天の特別御朱印が授与されますが、本日は縁日にあらず。)

(右側が御供所、大黒堂。比叡山と同じく「縁日」なら大黒天の特別御朱印が授与されますが、本日は縁日にあらず。)

こちらが奥之院の御朱印です。

御廟橋のすぐ近く、玉川を背に立っている「水向地蔵」。

15体の地蔵菩薩、不動明王、観音菩薩が並んでいます。参拝者は柄杓で水をかけながら先祖の供養をするという所です。(私は合掌のみさせていただきました。)

これで奥之院の散策と参拝は終わりです。来た参道を途中まで戻り、汗かき地蔵のあたりで「中の橋案内所」に続く別の参道への合流をめざします。

(浅野内匠頭の墓所もありました。少しだけ周りを見てみましたが、吉良さんの墓所は見当たらず。)

(浅野内匠頭の墓所もありました。少しだけ周りを見てみましたが、吉良さんの墓所は見当たらず。)

中の橋案内所への参道に入るため、「英霊殿」に通じる広い道に出ました。

(紅葉が美しいです。)

(紅葉が美しいです。)

ここから中の橋案内所(バス停「奥之院前」)への参道を歩きます。数分歩くと、参道入口(出口)に到着。

背中側には幹線道路、駐車場、土産物屋などがあって、一気に俗っぽい雰囲気となっています。(笑)

私は、ここからバスに乗って、次の見所のために中心地へと向かいます。バス停「千手院橋」が中心地からの散策の起点となります。

(時刻は10時過ぎ。この頃はまだ人出も少なく、車も流れていました。)

(時刻は10時過ぎ。この頃はまだ人出も少なく、車も流れていました。)

高野山の3大見所は、「奥之院」とともに高野山の「二大聖地」である「壇上伽藍」、そして「金剛峯寺」。この後は、金剛峯寺、壇上伽藍、「霊宝館」、「大門」、「女人堂」の順に巡ります。

(全部歩いて回ることもできる距離感ですが、私はバス乗り放題ですので、タイミングが合えばバスに乗ります。)

(全部歩いて回ることもできる距離感ですが、私はバス乗り放題ですので、タイミングが合えばバスに乗ります。)

まずは、千手院橋から歩いて金剛峯寺へ。

途中紅葉がきれいだった「蓮花院」を道路向かいから写メ。

(宿坊にして、徳川家総菩提所。)

(宿坊にして、徳川家総菩提所。)

金剛峯寺の入口です。

中心地ではここが一番紅葉が美しかったと思います。

(よって、人が途切れることはなく、人が写り込まない写真を撮るのは難しい。)

(よって、人が途切れることはなく、人が写り込まない写真を撮るのは難しい。)

山門をくぐり境内から振り返ると、額縁に入ったような紅葉もまた風情あり、です。

(やはり人は写り込みます。(笑))

(やはり人は写り込みます。(笑))

主殿。東西54m、南北63mの大建築で写メのフレームに収まり切りません。

境内全体を撮ってみますが、やはり収まり切らないですね。

(左側に鐘楼が写っています。)

(左側に鐘楼が写っています。)

金剛峯寺の名称はかつては高野山一山の総称でした。この寺は文禄2年(1593)に豊臣秀吉が亡母のために建立、文久3年(1863)に再建されたのが今の建物です。明治2年(1869)に金剛峯寺と改称されるまでは「青巌寺」と呼ばれていました。(パンフより。)

入館料1000円(1dayチケットだと割引で800円)。見所は、まずは襖絵で、「大広間」の狩野探幽の「松に群鶴」、豊臣秀次が自刃したという「柳の間」の狩野探斎の「雪柳白鷲」。(撮影禁止。)

そして、石庭では国内最大の「蟠龍庭」(ばんりゅうてい)。

(2340㎡、、、と言われてもピンときませんが、石庭の中に建物(奥殿)が浮いているという感じの広さです。)

(2340㎡、、、と言われてもピンときませんが、石庭の中に建物(奥殿)が浮いているという感じの広さです。)

庭の名の由来は、雲海の中で雌雄一対の龍が奥殿を守っているように表現されていることから。

龍を表す花崗岩は四国産の青みを帯びたもので140個。雲海を表す白砂は京都産だそうです。

順路に沿って進んで行くと、「茶の間」と「囲炉裏の間」に至りますが、ここには現代の画家千住博さんによる、弘法大師の高野山開創1200年を記念して奉納された襖絵「断崖図」と「瀧図」があります。

(「茶の間」の「断崖図」は全長16m。これまた写メに収まり切りません。撮影OKです。)

(「茶の間」の「断崖図」は全長16m。これまた写メに収まり切りません。撮影OKです。)

こちらは茶の間のすぐお隣の「囲炉裏の間」の「瀧図」。

(三方を囲っています。全長25m。音が聞こえてくるような見事な滝です。)

(三方を囲っています。全長25m。音が聞こえてくるような見事な滝です。)

狩野派の襖絵も素晴らしいですが、制作過程をNHKスペシャルで観た「瀧図」を間近に鑑賞することができて良かったです。

順路もそろそろ終わりの所に、こんな解説のワンぺが貼ってありました。

(弘法大師の甥にあたり、高野山第2世として高野山の発展に尽くした真然大徳の「真然廟」あたりで発見。「青巖寺」時代に由来するのですね。)

(弘法大師の甥にあたり、高野山第2世として高野山の発展に尽くした真然大徳の「真然廟」あたりで発見。「青巖寺」時代に由来するのですね。)

最後に至るのが「庫裡」(くり)、台所です。行事の際には実際に使われるようで、生きている雰囲気がします。

(奥の障子の間が「茶の間」、柱を挟んで、その左が「囲炉裏の間」。)

(奥の障子の間が「茶の間」、柱を挟んで、その左が「囲炉裏の間」。)

板の間はピカピカ、埃ひとつ落ちていないところに厳しい日常を感じました。これで見学は終わりですが、見応え十分でした。

最後に御朱印をいただきました。

帰りは別の山門から出て、正面を通ると、ちょっと人の流れが切れていたので、見事な紅葉の景色をもう一度写メ。

次は、「壇上伽藍」へ向かいます。金剛峯寺から「壇上伽藍」の「東塔」へ続く小径「蛇腹道」(じゃばらみち)を歩きます。

小径の名前の由来は、弘法大師が、壇上伽藍を頭として蓮花院までを龍が臥している形に例えられ、ちょうどこの小径がお腹のあたりになることから。

(名前の由来よりも中心地の随一の紅葉の名所として知られています。)

(名前の由来よりも中心地の随一の紅葉の名所として知られています。)

見事な紅葉が東塔の前まで続きます。

(落ちたモミジを一眼レフで撮るカメラマン。どんな景色が撮れたのか、見てみたいです。)

(落ちたモミジを一眼レフで撮るカメラマン。どんな景色が撮れたのか、見てみたいです。)

ここ「壇上伽藍」は、弘法大師が真言密教の根本道場を開くにあたり最初に整備に着手した場所。境内には根本大塔、金堂をはじめ、19の建造物が建ち並びます。

蛇腹道は100mちょっとというところでしょうか、抜けるとそこには東塔があります。

(大治2年(1127)建立、天保14年(1843)焼失の後しばらく再建されず、140年経った昭和59年(1984)再建。)

(大治2年(1127)建立、天保14年(1843)焼失の後しばらく再建されず、140年経った昭和59年(1984)再建。)

東塔を背に向かい右手方向には国宝「不動堂」。

(建久8年(1197)建立、14世紀前半に再建。不動堂という名前ですが、元は阿弥陀堂だったとか。内部に安置されていた運慶作の「八大童子像」は「霊宝館」に収蔵されています。)

(建久8年(1197)建立、14世紀前半に再建。不動堂という名前ですが、元は阿弥陀堂だったとか。内部に安置されていた運慶作の「八大童子像」は「霊宝館」に収蔵されています。)

「根本大塔」や「金堂」が建つ境内はここから石段で数段上にあります。その石段を上った所から東塔の方向を望みます。東塔の隣が「大会堂」(だいえどう)、さらに手前が「愛染堂」(あいぜんどう)。

(大会堂は嘉永元年(1848)再建。愛染堂は建武元年(1334)建立、嘉永元年(1848)再建。)

(大会堂は嘉永元年(1848)再建。愛染堂は建武元年(1334)建立、嘉永元年(1848)再建。)

「御影堂」(みえどう)。

元は弘法大師の持仏堂として建立。後に真如親王直筆の「弘法大師御影像」を収めたことから御影堂と名付けられました。高野山で最重要の聖域で、限られた人しか立ち入ることができなかったところ、近年になって旧暦3月21日に執行される「旧正御影供」の前夜「御逮夜法会」の後に外陣への一般参拝が許されるようになったそうです。

「根本大塔」。弘法大師、真然大徳の二代を費やして816~887年頃に完成したと伝えられています。

(塔内撮影禁止。)

(塔内撮影禁止。)

弘法大師は、この大塔を「法界体性塔」とも呼び、真言密教の根本道場におけるシンボルとして建立したことから、根本大塔と呼ばれるようになりました。多宝塔様式としては日本最初のものと言われ、ご本尊は大日如来、周りには金剛界の四仏が取り囲み、16本の柱には十六大菩薩、四隅の壁には密教を伝えた八祖像が描かれ、堂内そのものが立体の曼荼羅として構成されています。塔内に入ると、まさにこの通りの曼陀羅の世界に没入できます。不思議なのは、難しい教義は知らなくても、その世界観(宇宙観)に触れたような感覚になることです。

「金堂」。

(根本大塔と並ぶ、壇上伽藍の中心的なお堂です。)

(根本大塔と並ぶ、壇上伽藍の中心的なお堂です。)

弘法大師の手により最初期に建築されたお堂で、以来、高野山の総本堂としての重要な役割を果たしてきました。現在の建物は7度目の再建で昭和7年(1932)に完成。

根本大塔と金堂の御朱印をいただきました。

(大日如来と薬師如来だったと思います。)

(大日如来と薬師如来だったと思います。)

境内にある、訪れたかった「三鈷の松」。

(みなさん、三股に分かれている松の葉を探しています。)

(みなさん、三股に分かれている松の葉を探しています。)

弘法大師が、真言密教を広めるにふさわしい場所を求めるため、唐から日本に向けて投げた法具「三鈷杵」が引かかった松が光を放ち、この地こそ密教を広めるにふさわしい土地であると決心した、というエピソードを持つ松。この松は三鈷杵と同じく三葉の松で、「三鈷の松」として祀られるようになった、、、とのことです。

(というエピソードがこの説明板に書かれています。)

(というエピソードがこの説明板に書かれています。)

私も落ちている松葉で三股のものを探してみました。

ちょっと分かりづらいですが、落ちている松葉のほとんどが三股でした。(笑) 縁起物としてみなさんお守りとして持ち帰るそうですが、私は何となく高野山のものを山外に持ち出すことに抵抗感があり、見つけた事実だけを頂戴することにしました。

ちなみに、境内の他の松「登天の松」(とうてんのまつ)の所で落ち葉を見てみましたが、二股のものしかなく、三股の不思議は十分感じました。

この鐘楼の右奥に「西塔」があります。

(鐘楼の左側は「山王院」。拝殿の位置付けの建物だそうです。)

(鐘楼の左側は「山王院」。拝殿の位置付けの建物だそうです。)

「西塔」。

高野山第2世真然大徳が建立。弘法大師が描いていた計画、大塔(根本大塔)と西塔を大日如来の密教世界を具体的に表現する「法界体性塔」として二基一対として建立する、その実行が遅れ、大師入定後の仁和2年(886)に完成に至ったもの。

西塔の付近から根本大塔を望む景色も風情があります。

(弘法大師の描いた計画に思いをはせて、、、などという高尚なことは頭に浮かばず、「いい景色だなぁ。」という感動だけです。)

(弘法大師の描いた計画に思いをはせて、、、などという高尚なことは頭に浮かばず、「いい景色だなぁ。」という感動だけです。)

続いて、体験型の塔、「六角経蔵」。

(紅葉越しの景色が美しかったので、まずはやや遠景で。)

(紅葉越しの景色が美しかったので、まずはやや遠景で。)

六角経蔵は、紺紙金泥一切経を納めるための経蔵。平安時代末期建立、昭和9年(1934)再建。

(どなたかが回しているのを写メ。(笑) 紺紙金泥一切経は現在「霊宝館」に収蔵。)

(どなたかが回しているのを写メ。(笑) 紺紙金泥一切経は現在「霊宝館」に収蔵。)

経蔵の基壇(土台)に把手がついていて回すことができます。押して一回りすれば一切経を一通り読誦した功徳を得ることができると言われています。

金堂を正面から見た景色です。

(右手奥に根本大塔も見えます。立っている場所は「中門」(ちゅうもん)の石段を少し下りた所。)

(右手奥に根本大塔も見えます。立っている場所は「中門」(ちゅうもん)の石段を少し下りた所。)

その「中門」です。

(壇上伽藍は天保14年(1843)の大火で西塔のみを残して全て焼失。先代の中門もその時に失われましたが、高野山開創1200年を記念して170年ぶりに再建。)

(壇上伽藍は天保14年(1843)の大火で西塔のみを残して全て焼失。先代の中門もその時に失われましたが、高野山開創1200年を記念して170年ぶりに再建。)

高野山の総門である「大門」に対して、壇上伽藍のこの門を「中門」と呼びます。創建は高野山開創にさかのぼり、当初は結界の意味が強い鳥居状のものでしたが、焼失と再建を繰り返し、今のような五間二階の楼門の形になりました。

持国天像・多聞天像・広目天像・増長天像の四天王が中門表裏の両脇に祀られています。

(持国天像と多聞天像は先代の中門に安置されていた像だそうです。)

(持国天像と多聞天像は先代の中門に安置されていた像だそうです。)

壇上伽藍での最後のショットは、先程金堂に上がってお参りした時、金堂から撮った中門です。

壇上伽藍、さすが奥之院とともに高野山二大聖地と言われるだけあって、その威容は重厚で見応え十分でした。

さて、壇上伽藍を出て、国宝、重文をはじめ高野山の貴重な文化財を収蔵している「霊宝館」に向かいます。

(霊宝館はすぐそこ。道路脇の紅葉が美しいです。そして、交通量が増えて渋滞も発生しています。)

(霊宝館はすぐそこ。道路脇の紅葉が美しいです。そして、交通量が増えて渋滞も発生しています。)

「霊宝館」。高野山の貴重な文化遺産を保存・展示する施設として大正10年(1921)に開設。

(この本館は平成10年(1998)に登録有形文化財指定。)

(この本館は平成10年(1998)に登録有形文化財指定。)

現在、霊宝館開館100周年記念大宝蔵展「高野山の名宝」開催中。

(入館料1300円。1dayチケットだと割引で1100円。館内撮影禁止。)

(入館料1300円。1dayチケットだと割引で1100円。館内撮影禁止。)

収蔵する国宝、重要文化財の中から選りすぐりを展示。弘法大師ゆかりの「高野山三大秘宝」の国宝「聾瞽指帰」、国宝「諸尊仏龕」、重要文化財「金銅三鈷杵(飛行三鈷杵)」をはじめ、運慶作国宝「八大童子立像」、快慶作重要文化財「孔雀明王像」などはこの期間限定の公開だそうです。私は運慶作の八大童子立像の美しさに特に感動しました。「なんでも鑑定団」で鑑定士が「本物を見よ」と言っているのが分かる気がする、鳥肌物の凄さです。

霊宝館では本館「紫雲殿」の御朱印をいただけます。

霊宝館の敷地内も紅葉がきれいで、ベンチに座ってくつろいでいる方もいました。私もしばしベンチで紅葉を眺めてから、次の「大門」へと向かいます。

霊宝館を出るとちょうどバスが来ていましたので、歩ける距離ですが飛び乗って移動。既に道路は渋滞ですが、動かないほどではなく、歩くよりは早く目的のバス停に到着。

これが高野山の総門「大門」です。

(高野山開創当時はここより少し下った「九十九折谷」(つづらおりだに)に鳥居を建て、それを総門としていたそうです。大門は元禄元年(1688)に炎上し、現在の大門は宝永2年(1705)に再建されたもの。高さ25.1m。)

(高野山開創当時はここより少し下った「九十九折谷」(つづらおりだに)に鳥居を建て、それを総門としていたそうです。大門は元禄元年(1688)に炎上し、現在の大門は宝永2年(1705)に再建されたもの。高さ25.1m。)

扁額をズームします。

左右には金剛力士像(仁王像)が安置されています。

(この仁王像は東大寺南大門の仁王像に次ぐ巨像で、江戸時代中期の大仏師運長と康意の作だそうです。)

(この仁王像は東大寺南大門の仁王像に次ぐ巨像で、江戸時代中期の大仏師運長と康意の作だそうです。)

正面の柱に「日々影向文」(にちにちようごうぶん)の一節が掲げられています。

(こちらの柱には「不闕日日之影向」。左のもうひとつの柱には「検知處處之遺跡」の言葉。)

(こちらの柱には「不闕日日之影向」。左のもうひとつの柱には「検知處處之遺跡」の言葉。)

読み方は「日々の影向(ようごう)を闕(かか)さずして、処々の遺跡を檢知す」で、意味は「お大師様は毎日御廟から姿を現され、所々を巡っては私たちをお救いくださっている」。同行二人信仰を表すものとのことです。

紅葉の時期、大門の裏側からの景色が素晴らしいです。

(少し坂を下ったあたりから見上げる景色がいいですね。)

(少し坂を下ったあたりから見上げる景色がいいですね。)

さて、これで中心地の散策は終わりです。あとは高野山駅へ向かう途中の「女人堂」に立ち寄るだけですが、そろそろお昼時。霊宝館から大門へのバスから通り沿いの食事処をチェックしていましたが、行列ができていましたので、お昼ご飯は飛ばして、「女人堂」へ向かいます。

ちょうど、高野山駅行きのバスが来ましたので乗りました。10分くらいでしょうか、中心地から登って行く感じで「女人堂」に到着です。

ここは極楽橋から続く参詣道「不動坂」の途中だと思います。

(「女人道巡り」として道が整備されています。難易度は分かりません。)

(「女人道巡り」として道が整備されています。難易度は分かりません。)

高野山は明治5年(1872)に女人禁制が解かれるまで、女性の入山を規制してきました。かつての徒歩による高野山への参詣道は「高野七口」と呼ばれる7つのルートがあり、入山できない女性のために各入口に参籠所として女人堂が建てられたそうです。「高野山女人道」は各女人堂を結ぶ山道で、女性の参拝者は険しい山道を巡ったそうです。

ここは現存する唯一の女人堂「不動坂口女人堂」です。

そして、お堂のすぐ横には、この高野山の❝入口❞があります。

(高野七口のひとつ、不動坂口。女人禁制時代、ここから先に入ることはできなかったということですね。)

(高野七口のひとつ、不動坂口。女人禁制時代、ここから先に入ることはできなかったということですね。)

女人堂でお参りし、御朱印をいただきました。

(左側が女人堂の御朱印。大日如来です。右は先程の霊宝館の御朱印。)

(左側が女人堂の御朱印。大日如来です。右は先程の霊宝館の御朱印。)

女人堂のあたりはコウヤマキの純林(一種類だけが群生している森林)だそうで、この規模のコウヤマキの純林は世界でもここだけだそうです。

(後ろの木がコウヤマキかと思ったら、「高野杉」とプレートが付いていました。(笑))

(後ろの木がコウヤマキかと思ったら、「高野杉」とプレートが付いていました。(笑))

さて、これで今回の高野山散策は一応終わりなのですが、大門から女人堂へのバスの車窓で、見事な紅葉を見せているスポットがあり、後悔しないように行ってみる(引き返す)ことに。

女人堂から坂を下って徒歩10分弱で到着。「波切不動」という宿坊を兼ねているお寺です。

周辺が見事に紅葉しています。

(今日見た中で一番赤かった。)

(今日見た中で一番赤かった。)

バスの車窓から見た紅葉はここの景色です。

高野山駅へのバスの時刻をチェックすると15分後くらいで、このあたりをぶらぶらするにはちょうどいい時間。街中でも所々で見かけた「高野まき」と看板を上げいているお店。

奥之院でお供えされている植物がコウヤマキだったようです。参拝の必需品として販売されているのですね。

(これがコウヤマキ。)

(これがコウヤマキ。)

近くには「徳川家霊台」という、家康と秀忠を祀った霊廟がありますが、さほど惹かれなかったことと、バスの時間の関係でスルー。

高野山駅行きのバスを待っている時に眺めていた景色。

(紅葉、杉の巨樹、バス。)

(紅葉、杉の巨樹、バス。)

ほどなく来たバスに乗って、女人堂を通過して高野山駅に数分で到着。帰りも駅員さんがケーブルカーへの接続を案内してくれていますが、まだ30分近くあったので、小さな売店で食べ物を物色。お昼ご飯代わりになるようなものはなかったのですが、魅力的なご当地甘味を買いました。

(2種類あって、違いは粒あんかこしあんか。(笑) こしあんにしました。)

(2種類あって、違いは粒あんかこしあんか。(笑) こしあんにしました。)

駅員さん曰く、「下山のお客さんで混みますので、お早めに乗車ください。」とのこと。

(やはりこの傾斜、慣れません。妙に足に力が入ります。)

(やはりこの傾斜、慣れません。妙に足に力が入ります。)

行きは気付きませんでしたが、車両の天井には、極楽橋駅の「はじまりの天井絵」と対を成す「宝来天井絵」が描かれています。

日照時間の短い高野山では稲作ができず、しめ縄の代わりに「宝来」という切り絵を飾る風習があるそうで、この宝来をモチーフに、極楽鳥や干支など様々な縁起物をかたどった天井絵を描いているそうです。(今通って来た高野山駅の天井にも同じように「宝来天井絵」が描かれていたようですが、気付かず写メなし。)

ケーブルカー、座ることができましたので、「焼きまんじゅう」をさっそく食べました。ボリューム満点のあんこでお腹いっぱい。極楽橋駅でも接続良く高野線に乗って、順調に橋本駅に到着。ちょうど特急「こうや」が出発するところでした。

(「こうや」は昔ながらの特急という感じ。先程高野線ですれ違った「てんくう」はいかにも新型車両でした。)

(「こうや」は昔ながらの特急という感じ。先程高野線ですれ違った「てんくう」はいかにも新型車両でした。)

橋本駅でなんば行きの急行に余裕で座ることができました。歩数をチェックすると、先週の比叡山散策とほぼ同じ、約16000歩。電車で爆睡に落ちましたが、先週と違ってあまり疲れがありません。散策の時のアップダウンがさほどなかったためと思います。

今回の散策でいただいた御朱印は6つ。

今シーズンの紅葉はこれで見納めかもしれませんが、比叡山と高野山での2週連続の散策(両日とも絶好の散策日和!)、思い出に残る2021年秋の散策となりました。

(ひっそりとした夜の住宅街に溶け込むようにその名店はあります。)

(ひっそりとした夜の住宅街に溶け込むようにその名店はあります。) (このお値段ですが、一番人気のコースだそうです。)

(このお値段ですが、一番人気のコースだそうです。) (ステーキコースですが、アヒージョ風になっているこのサザエも名物のようです。)

(ステーキコースですが、アヒージョ風になっているこのサザエも名物のようです。)

(ワサビ多めでちょうどいい感じになります。)

(ワサビ多めでちょうどいい感じになります。) (野菜がとても美味しい。特にトマトは驚くほど甘かったです。特級品の肉の足を引っ張らないように脇役の食材も特級品を使っているのでしょうね。)

(野菜がとても美味しい。特にトマトは驚くほど甘かったです。特級品の肉の足を引っ張らないように脇役の食材も特級品を使っているのでしょうね。)

(※動画のシュクショのため妻の服の画像が乱れています。)

(※動画のシュクショのため妻の服の画像が乱れています。) (カップルなら女性の方にカットが任されます。お店のご主人が横に付いてサポートしながら肉の説明もしてくれます。)

(カップルなら女性の方にカットが任されます。お店のご主人が横に付いてサポートしながら肉の説明もしてくれます。) (カット終了。ご主人から「奥さん、切るのがうまい!」と褒められていました。(笑))

(カット終了。ご主人から「奥さん、切るのがうまい!」と褒められていました。(笑)) (シャトーブリアンを平らげた後です。)

(シャトーブリアンを平らげた後です。) (サラダと同じく、この野菜たちも美味しい!)

(サラダと同じく、この野菜たちも美味しい!)

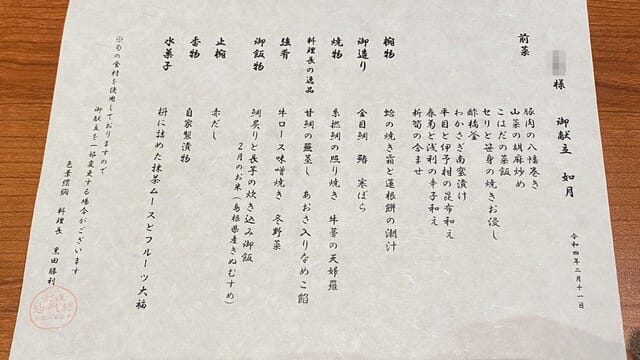

(ホテルにて撮影。)

(ホテルにて撮影。) (妻撮影。)

(妻撮影。)

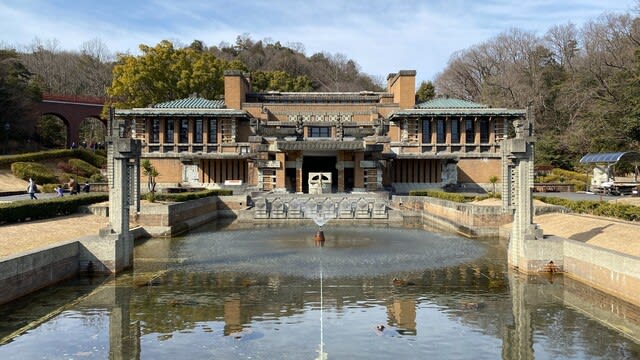

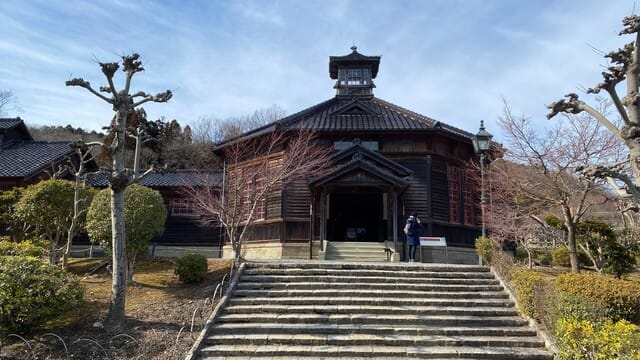

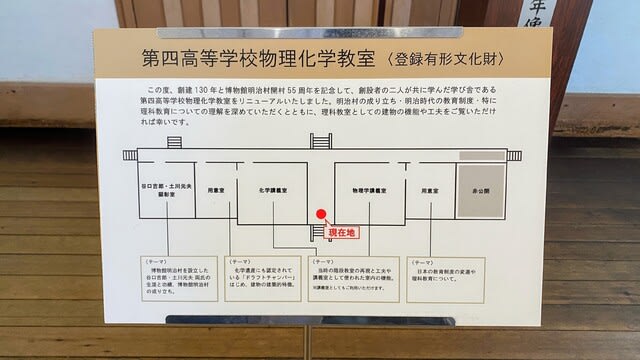

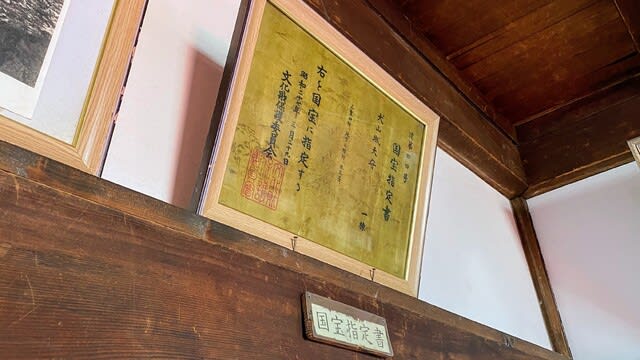

(よって、明治村の建築物は全て本物。村内の「第四高等学校物理化学教室」の一室に土川元夫さんの言葉が掲げられています。)

(よって、明治村の建築物は全て本物。村内の「第四高等学校物理化学教室」の一室に土川元夫さんの言葉が掲げられています。) (犬山遊園駅と違って駅前にはビルやマンションが建っています。)

(犬山遊園駅と違って駅前にはビルやマンションが建っています。) (このジーンズの男性、バスを待っている人たちにチケットを売ろうと声をかけてきました。ダフ屋ですかね。)

(このジーンズの男性、バスを待っている人たちにチケットを売ろうと声をかけてきました。ダフ屋ですかね。) (正門、なかなかテンションが上がる❝ザ・明治❞という感じです。)

(正門、なかなかテンションが上がる❝ザ・明治❞という感じです。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (村内をくねくね巡りながら登って行きます。建築物の説明アナウンスも入りますので、5丁目までの約20分間に村内の情報を一通り知ることができます。)

(村内をくねくね巡りながら登って行きます。建築物の説明アナウンスも入りますので、5丁目までの約20分間に村内の情報を一通り知ることができます。)

(これだけの造作を全ての柱に施した景色は迫力すら感じます。)

(これだけの造作を全ての柱に施した景色は迫力すら感じます。) (教科書に載っているポーツマス条約調印の写真に登場するテーブル。)

(教科書に載っているポーツマス条約調印の写真に登場するテーブル。)

(実はこのポスターよりも、下の「鶏肉のチョコレートソースかけ」が気になります。(笑))

(実はこのポスターよりも、下の「鶏肉のチョコレートソースかけ」が気になります。(笑)) (左:トマトソース、右:カレーソース。ごちそうさまでした。)

(左:トマトソース、右:カレーソース。ごちそうさまでした。) (金沢監獄の正門から入ります。)

(金沢監獄の正門から入ります。)

(完全に「ゴールデンカムイ」の世界です。(笑))

(完全に「ゴールデンカムイ」の世界です。(笑)) (右奥にトイレ、左の桶は水。囚人の前に並んでいる器は、朝昼夕の食事の器。布団もペラペラで、当然ですが過酷な環境です。)

(右奥にトイレ、左の桶は水。囚人の前に並んでいる器は、朝昼夕の食事の器。布団もペラペラで、当然ですが過酷な環境です。)

(宇治山田郵便局舎は現在改修中で、近くだと養生フェンスに囲まれていますので遠景で。)

(宇治山田郵便局舎は現在改修中で、近くだと養生フェンスに囲まれていますので遠景で。) (六郷川鉄橋は日本初の複線用鉄橋。当時鉄道の橋は木造が一般的だったそうです。)

(六郷川鉄橋は日本初の複線用鉄橋。当時鉄道の橋は木造が一般的だったそうです。)

(「無声堂」も改修中でした。)

(「無声堂」も改修中でした。) (道場です。建物外部は改修中ですが、中は見学できます。)

(道場です。建物外部は改修中ですが、中は見学できます。) (一番下の案内矢印の方に進みます。)

(一番下の案内矢印の方に進みます。)

(入鹿池は国内最大級の貯水量を誇る農業用ため池。ため池とは思えない広大な❝湖❞です。)

(入鹿池は国内最大級の貯水量を誇る農業用ため池。ため池とは思えない広大な❝湖❞です。)

(動きます。1回500円。)

(動きます。1回500円。)

(私も記念に写メしておきました。(笑))

(私も記念に写メしておきました。(笑))

(確かに村だから村長がいてもおかしくないのですが、なぜ阿川さんなのでしょうね。)

(確かに村だから村長がいてもおかしくないのですが、なぜ阿川さんなのでしょうね。)

(いくつかの教室などに分かれていますが、注目の部屋は左から3つ目、「化学講義室」。)

(いくつかの教室などに分かれていますが、注目の部屋は左から3つ目、「化学講義室」。) (2組の女性ペアがずっと座っています。)

(2組の女性ペアがずっと座っています。) (この表札も写メポイントだそうです。)

(この表札も写メポイントだそうです。)

(小説のモデルとなった猫。想像していた毛色とちょっとイメージが違ってました。)

(小説のモデルとなった猫。想像していた毛色とちょっとイメージが違ってました。)

(既に営業終了。実際に牛鍋を食べることができます。)

(既に営業終了。実際に牛鍋を食べることができます。)

(2泊目はビジネスホテル。久屋大通駅徒歩1分の西鉄クルーム。)

(2泊目はビジネスホテル。久屋大通駅徒歩1分の西鉄クルーム。)

(先程見学した犬山城の梁を思い出させる立派な柱です。素敵な提灯たちは、京都の老舗提灯屋「小嶋商店」の作品だそうです。)

(先程見学した犬山城の梁を思い出させる立派な柱です。素敵な提灯たちは、京都の老舗提灯屋「小嶋商店」の作品だそうです。) (羊羹のように見える菓子は、さすがご当地、ういろうのテイストです。)

(羊羹のように見える菓子は、さすがご当地、ういろうのテイストです。) (長い廊下の両サイドに提灯が灯されていて暖かい雰囲気。心が和みます。)

(長い廊下の両サイドに提灯が灯されていて暖かい雰囲気。心が和みます。) (右側に2階への階段があります。)

(右側に2階への階段があります。) (写っていませんが、手前ソファの左側は和室となっています。)

(写っていませんが、手前ソファの左側は和室となっています。) (浴室はシャワーのみ。シャンプー、リンス、ボディソープが

(浴室はシャワーのみ。シャンプー、リンス、ボディソープが (泉質は弱アルカリ性単純泉、いわゆるお肌すべすべの美人の湯です。犬山城の異名から「白帝の湯」と言います。源泉は冷泉なので加温あり(と思います)。)

(泉質は弱アルカリ性単純泉、いわゆるお肌すべすべの美人の湯です。犬山城の異名から「白帝の湯」と言います。源泉は冷泉なので加温あり(と思います)。) (対岸から丸見えと思いそうですが、実際は全く見えません。高性能の双眼鏡を使えば見えるかもしれませんが。(笑))

(対岸から丸見えと思いそうですが、実際は全く見えません。高性能の双眼鏡を使えば見えるかもしれませんが。(笑))

(想像以上に部屋(2階)からの犬山城の眺望が良くてラッキーです。)

(想像以上に部屋(2階)からの犬山城の眺望が良くてラッキーです。) (「ひすずし」は俳句では夏の季語。「夏の灯火が涼しげな感じがすることをいう」ということらしい。今はまるっきり季節違いです。(笑))

(「ひすずし」は俳句では夏の季語。「夏の灯火が涼しげな感じがすることをいう」ということらしい。今はまるっきり季節違いです。(笑))

(時刻ごとに違う表情を見せる犬山城、見ていて飽きませんね。)

(時刻ごとに違う表情を見せる犬山城、見ていて飽きませんね。) (実物大か。結構な大きさです。)

(実物大か。結構な大きさです。)

(最初にたくさんの猪口を見せてもらって好きなのを選びますが、何と、その猪口とセットの器で日本酒が出されます。さりげないおもてなしに妻と感動。)

(最初にたくさんの猪口を見せてもらって好きなのを選びますが、何と、その猪口とセットの器で日本酒が出されます。さりげないおもてなしに妻と感動。) (寒ぼらには朧昆布がかけられています。食べ方も、醤油だけでなく、塩、❝白いイクラ❞(塩味のある出汁の球体)の3種類で。)

(寒ぼらには朧昆布がかけられています。食べ方も、醤油だけでなく、塩、❝白いイクラ❞(塩味のある出汁の球体)の3種類で。) (手前に見えるのは金柑ではなくトマトです。(笑))

(手前に見えるのは金柑ではなくトマトです。(笑))

(添え野菜は、ロマネスコ、甘いニンジン(品種名を失念しました)、茎ブロッコリー。)

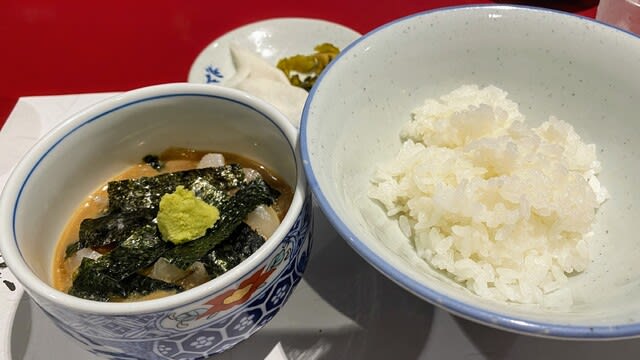

(添え野菜は、ロマネスコ、甘いニンジン(品種名を失念しました)、茎ブロッコリー。) (お米は月替わりで、2月は島根県産「きぬむすめ」。)

(お米は月替わりで、2月は島根県産「きぬむすめ」。)

(小ぶりで夜食にピッタリです。)

(小ぶりで夜食にピッタリです。)

(牛乳、グァバ、オレンジの3種類。3種類とも飲んでおきました。(笑))

(牛乳、グァバ、オレンジの3種類。3種類とも飲んでおきました。(笑))

(犬山城の屋根の魔除けの桃かな。)

(犬山城の屋根の魔除けの桃かな。)

(米原あたりは雪景色でした。)

(米原あたりは雪景色でした。) (やっと来ました。「快速特急」で犬山遊園駅をめざします。)

(やっと来ました。「快速特急」で犬山遊園駅をめざします。) (残念ながら駅舎は改修中。降りる人はまばらです。)

(残念ながら駅舎は改修中。降りる人はまばらです。) (たっぷり30分超の散策です。もちろん妻に事前にご賛同を得ております。(笑))

(たっぷり30分超の散策です。もちろん妻に事前にご賛同を得ております。(笑))

(流れる大河は「木曽川」、見える橋は「ライン大橋」、その向こうの均整の取れた山は「伊木山」(標高137m)。)

(流れる大河は「木曽川」、見える橋は「ライン大橋」、その向こうの均整の取れた山は「伊木山」(標高137m)。) (奥に見える冠雪している山は鈴鹿山脈の「御在所岳」(標高1212m)。)

(奥に見える冠雪している山は鈴鹿山脈の「御在所岳」(標高1212m)。)

(少しさざ波だっていますが、木曽川に犬山城が映っています。私はこのあたりからの景色が一番好きかも。)

(少しさざ波だっていますが、木曽川に犬山城が映っています。私はこのあたりからの景色が一番好きかも。)

(宿の全景はここからしか見えないので、記念に。(笑))

(宿の全景はここからしか見えないので、記念に。(笑)) (見える橋は、先程渡って来た犬山橋。)

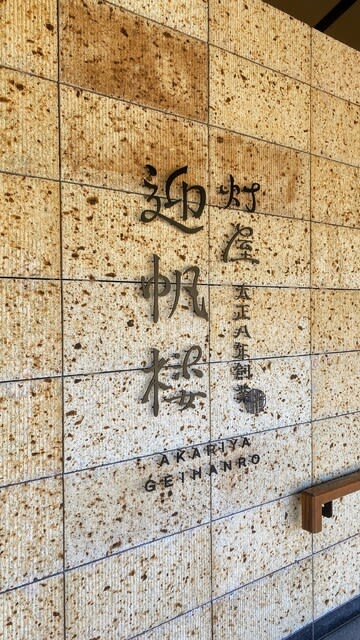

(見える橋は、先程渡って来た犬山橋。) (「迎帆楼」と犬山城のベストショット。宿のサイトのトップページもこのあたりからの写真だと思います。手前には、シーズンオフのため陸揚げされた鵜飼いの船たち。)

(「迎帆楼」と犬山城のベストショット。宿のサイトのトップページもこのあたりからの写真だと思います。手前には、シーズンオフのため陸揚げされた鵜飼いの船たち。) (木曽川に沿って横たわる宿なので、パノラマで撮っても、ここからでは全景は入りません。)

(木曽川に沿って横たわる宿なので、パノラマで撮っても、ここからでは全景は入りません。) (宿から5分程で❝登城口❞に到着。)

(宿から5分程で❝登城口❞に到着。)

(巫女さん曰く「セットだと500円になります。(お得です。)」、御朱印も遂にセット割引の時代。(笑))

(巫女さん曰く「セットだと500円になります。(お得です。)」、御朱印も遂にセット割引の時代。(笑)) (かわいいピンクのハート絵馬。人気なのも分かります。それにしても、「イケメンで高収入で思いやりのある方と出会えますように」というのは随分と欲張りましたね。(笑))

(かわいいピンクのハート絵馬。人気なのも分かります。それにしても、「イケメンで高収入で思いやりのある方と出会えますように」というのは随分と欲張りましたね。(笑)) (でも、映えるのか、若い女性たちが写メし合っていました。)

(でも、映えるのか、若い女性たちが写メし合っていました。)

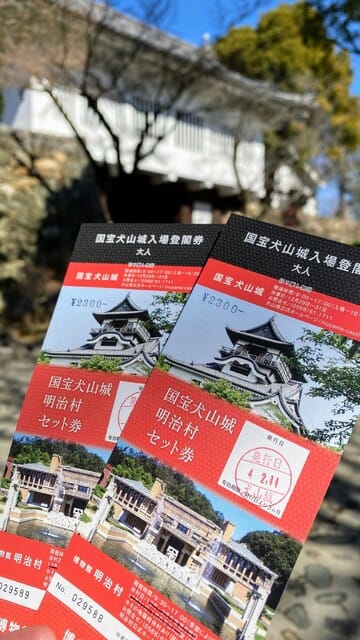

(2人で500円程お得になります。)

(2人で500円程お得になります。) (集め始めたのが最近で、

(集め始めたのが最近で、

(最後の撮影スポット⑦です。(笑))

(最後の撮影スポット⑦です。(笑))

(写真以上に階段がめちゃめちゃ急です。)

(写真以上に階段がめちゃめちゃ急です。) (棚には無数の傷らしきものが見られますが、当時の武器によるものでしょうか。)

(棚には無数の傷らしきものが見られますが、当時の武器によるものでしょうか。) (中からだと唐破風の美しい形をうまく写メできず。)

(中からだと唐破風の美しい形をうまく写メできず。) (欄干がそこそこ低いので、結構こわいです。(笑))

(欄干がそこそこ低いので、結構こわいです。(笑)) (眼下には「迎帆楼」が。)

(眼下には「迎帆楼」が。) (遠く左奥の冠雪した山は「御嶽山」(標高3067m)。)

(遠く左奥の冠雪した山は「御嶽山」(標高3067m)。) (織田信康から始まります。豊臣秀吉は入城こそしたものの城主にはならなかったようで、名前はありませんね。)

(織田信康から始まります。豊臣秀吉は入城こそしたものの城主にはならなかったようで、名前はありませんね。) (多分本物。ボロボロです。)

(多分本物。ボロボロです。) (魔除けだそうです。)

(魔除けだそうです。) (分かりにくいですが、亀の甲羅の上に桃が乗っている形。)

(分かりにくいですが、亀の甲羅の上に桃が乗っている形。)

(望楼の廻縁の下に唐破風が見えます。)

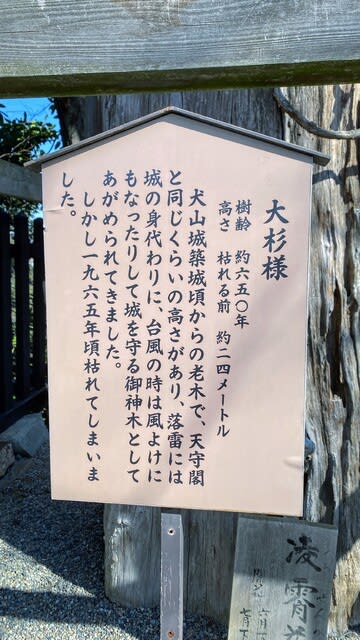

(望楼の廻縁の下に唐破風が見えます。) (「大杉様」。枯れてなおこの大きさ。)

(「大杉様」。枯れてなおこの大きさ。) (落雷で天守の身代わりになったり、台風の風よけになったり、、、。大杉様の巨樹ぶりが偲ばれます。)

(落雷で天守の身代わりになったり、台風の風よけになったり、、、。大杉様の巨樹ぶりが偲ばれます。) (桜の季節は最高に美しいでしょうねぇ。素晴らしい天守でした。)

(桜の季節は最高に美しいでしょうねぇ。素晴らしい天守でした。)

(城の屋根に乗っていた桃は魔除けですが、どうやらこちらは縁起物のようです。)

(城の屋根に乗っていた桃は魔除けですが、どうやらこちらは縁起物のようです。)

(受験シーズン真っ只中。よって今ここにいる若者たちは受験生ではないですね。(笑))

(受験シーズン真っ只中。よって今ここにいる若者たちは受験生ではないですね。(笑)) (左:三光稲荷神社、右:針綱神社。神社がこんなふうに隣り合っているのは珍しいように思いますが、この位置関係も不思議な景色です。)

(左:三光稲荷神社、右:針綱神社。神社がこんなふうに隣り合っているのは珍しいように思いますが、この位置関係も不思議な景色です。) (犬山祭の巡行ルートでもあるようです。)

(犬山祭の巡行ルートでもあるようです。) (「蕎麦正 まつい」。新しいお店のようです。)

(「蕎麦正 まつい」。新しいお店のようです。) (天ぷらはその名も「蕎麦屋の天ぷら」。)

(天ぷらはその名も「蕎麦屋の天ぷら」。)

(「醤油おこげ串」とは、守口漬と焼おにぎりの串もの。少し前にテレビで観て食べてみたいとチェックしていました。)

(「醤油おこげ串」とは、守口漬と焼おにぎりの串もの。少し前にテレビで観て食べてみたいとチェックしていました。) (名前は聞いたことがありますが、実物を見るのは初めて。こんなに長い大根、どうやって栽培するのか。)

(名前は聞いたことがありますが、実物を見るのは初めて。こんなに長い大根、どうやって栽培するのか。) (上の守口漬は普通の漬物、下の守口漬は奈良漬風。どちらも焼おにぎりと相性抜群で、美味しかったです。)

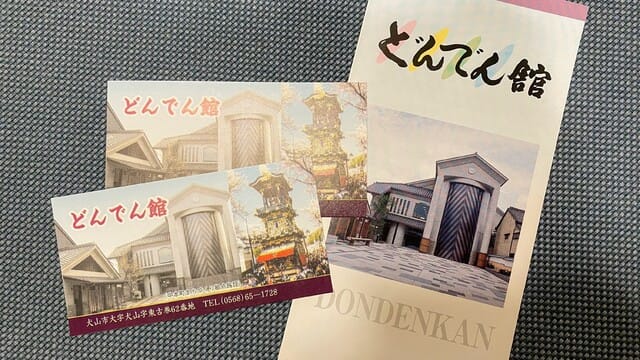

(上の守口漬は普通の漬物、下の守口漬は奈良漬風。どちらも焼おにぎりと相性抜群で、美味しかったです。) (一見して祭の山車を展示していることが分かる外観。)

(一見して祭の山車を展示していることが分かる外観。) (入館料200円。)

(入館料200円。) (犬山祭では「ヤマ」は「車山」と書きます。)

(犬山祭では「ヤマ」は「車山」と書きます。) (動きます。)

(動きます。) (さつま芋のスイーツのお店です。)

(さつま芋のスイーツのお店です。) (昔❝間口税❞があったのでしょうか、間口の割に奥行きがすごいです。(笑))

(昔❝間口税❞があったのでしょうか、間口の割に奥行きがすごいです。(笑)) (黒ゴマアイス、あんこ、白玉がトッピングされています。)

(黒ゴマアイス、あんこ、白玉がトッピングされています。)

(小倉駅南口。)

(小倉駅南口。) (イルミネーション、きれいでしょうねぇ。)

(イルミネーション、きれいでしょうねぇ。)

(これは無人のボートで羽を休める大量の鳥たち。ちょっと怖いくらいです。)

(これは無人のボートで羽を休める大量の鳥たち。ちょっと怖いくらいです。) (絵はゴッホがよく描いた糸杉シリーズの集大成、「夜のプロヴァンスの田舎道」。)

(絵はゴッホがよく描いた糸杉シリーズの集大成、「夜のプロヴァンスの田舎道」。)

(ガラスの向こうの絵も作品。)

(ガラスの向こうの絵も作品。) (行列ができています。翌日知ったのですが、この行列は入場のためではなく、グッズ販売のお会計待ちでした。)

(行列ができています。翌日知ったのですが、この行列は入場のためではなく、グッズ販売のお会計待ちでした。) (美術館前。このオブジェ、前からあったかなぁ。)

(美術館前。このオブジェ、前からあったかなぁ。) (今更ですが、この規模でこんなに素晴らしい公園が福岡市のど真ん中にあるのは感動ものです。)

(今更ですが、この規模でこんなに素晴らしい公園が福岡市のど真ん中にあるのは感動ものです。)

(博多駅。博多口側。)

(博多駅。博多口側。) (入場のためにこのQRコードが必要です。)

(入場のためにこのQRコードが必要です。) (「博多千年門」という扁額が陰になって見えません。(笑))

(「博多千年門」という扁額が陰になって見えません。(笑)) (「山笠發祥之地」。今年こそ博多祇園山笠が執り行われますように。)

(「山笠發祥之地」。今年こそ博多祇園山笠が執り行われますように。) (「鯛皮チップス」だったかな。)

(「鯛皮チップス」だったかな。) (大きい! 多分40cmはあるのではないでしょうか。)

(大きい! 多分40cmはあるのではないでしょうか。) (地鶏のせいか(?)、思ったよりも小ぶり。)

(地鶏のせいか(?)、思ったよりも小ぶり。) (九州と言えば「一粒牡蠣」ですが、こちらは思っていたよりも大ぶりの牡蠣。)

(九州と言えば「一粒牡蠣」ですが、こちらは思っていたよりも大ぶりの牡蠣。) (まずはそのままご飯とおかずとして。次にご飯に乗せてお茶をかけて。)

(まずはそのままご飯とおかずとして。次にご飯に乗せてお茶をかけて。)

(いろいろな「〇〇大福」の断面の数々。(笑))

(いろいろな「〇〇大福」の断面の数々。(笑)) (見渡す限りハス。)

(見渡す限りハス。) (写真奥の建物の中に遺構が展示されています。)

(写真奥の建物の中に遺構が展示されています。)

(昨日も不思議に思いましたが、なぜかコスモスが満開。)

(昨日も不思議に思いましたが、なぜかコスモスが満開。) (昨日ガラス越しに観た作品。)

(昨日ガラス越しに観た作品。) (絵は、「夜のプロヴァンスの田舎道」と並ぶ本展覧会の目玉作品「黄色い家(通り)」。)

(絵は、「夜のプロヴァンスの田舎道」と並ぶ本展覧会の目玉作品「黄色い家(通り)」。) (人間ドックの帰路に健康志向の弁当、いい感じで〆となりました。(笑))

(人間ドックの帰路に健康志向の弁当、いい感じで〆となりました。(笑)) (断面はパンフの写真をご参考に。大きな「あまおう」が丸ごと入っています。)

(断面はパンフの写真をご参考に。大きな「あまおう」が丸ごと入っています。) (入院ドック前日の夜に入ります。)

(入院ドック前日の夜に入ります。) (昼食は3種類から選ぶことができます。小倉名物(門司名物かな)焼きカレーにしてみました。アツアツでめちゃウマです。)

(昼食は3種類から選ぶことができます。小倉名物(門司名物かな)焼きカレーにしてみました。アツアツでめちゃウマです。) (遠くに関門橋が見えます。)

(遠くに関門橋が見えます。) (病院の最寄りのバス停。門司と小倉中心地を結ぶ幹線道路なので、結構バスが走っています。)

(病院の最寄りのバス停。門司と小倉中心地を結ぶ幹線道路なので、結構バスが走っています。) (「無法松の一生」からのネーミングかと。ちょっと客層を狭めているかも。(笑))

(「無法松の一生」からのネーミングかと。ちょっと客層を狭めているかも。(笑)) (ここから徒歩10分弱。全てGoogleマップ任せです。)

(ここから徒歩10分弱。全てGoogleマップ任せです。)

(逆光で鮮やかな朱色がよく分かりませんが。(笑))

(逆光で鮮やかな朱色がよく分かりませんが。(笑))

(記念撮影している親子がいました。)

(記念撮影している親子がいました。) (お隣の社は、蛇の枕石と関係深い「八雲社」(祇園社)。)

(お隣の社は、蛇の枕石と関係深い「八雲社」(祇園社)。)

(歩いて入るならここが正面ですかね。)

(歩いて入るならここが正面ですかね。) (両脇の灯籠は「連朱灯籠」と言うそうです。)

(両脇の灯籠は「連朱灯籠」と言うそうです。) (境内の脇の立入禁止エリアにひっそりと紹介されています。)

(境内の脇の立入禁止エリアにひっそりと紹介されています。) (夕刻ですのでもう閉店気味ですね。)

(夕刻ですのでもう閉店気味ですね。) (やっぱり閉店モードですね。)

(やっぱり閉店モードですね。) (市場の裏側。一層老朽化の雰囲気が分かります。)

(市場の裏側。一層老朽化の雰囲気が分かります。)

(今夜、この界隈で一杯やらせていただくことのご報告と(笑)、みなさんの健康をお願いします。)

(今夜、この界隈で一杯やらせていただくことのご報告と(笑)、みなさんの健康をお願いします。) (酒屋さんにある立ち飲みです。既におじ様たちの楽しそうな声が店内から聞こえています。)

(酒屋さんにある立ち飲みです。既におじ様たちの楽しそうな声が店内から聞こえています。)

(ごまカンパチ、サワラの炙り、〇〇カツオ(〇〇、失念しました(笑))、地ダコ。)

(ごまカンパチ、サワラの炙り、〇〇カツオ(〇〇、失念しました(笑))、地ダコ。)

(壱岐の「横山五十」、イタリアの「EDDA」。)

(壱岐の「横山五十」、イタリアの「EDDA」。) (九州各地の里山の恵みを活かした特産品を扱う「里山商会」の「八幡ぎょうざのたれ」と「大葉ソース」をいただきました。)

(九州各地の里山の恵みを活かした特産品を扱う「里山商会」の「八幡ぎょうざのたれ」と「大葉ソース」をいただきました。) (駐車場とシーを結ぶ連絡橋からの景色。スタンバイパスゲットのバトルが待っています。(笑))

(駐車場とシーを結ぶ連絡橋からの景色。スタンバイパスゲットのバトルが待っています。(笑)) (入園チケットのQRコードをスキャンしてアトラクション検索、スタンバイパス取得という手順が必要です。)

(入園チケットのQRコードをスキャンしてアトラクション検索、スタンバイパス取得という手順が必要です。) (とにかくみんなスマホ片手に動いています。ちなみに、数分後にはトイマニのスタンバイパスも❝売り切れ❞とのこと。)

(とにかくみんなスマホ片手に動いています。ちなみに、数分後にはトイマニのスタンバイパスも❝売り切れ❞とのこと。)

(ようやく夢の国の雰囲気を少し感じ始めます。(笑))

(ようやく夢の国の雰囲気を少し感じ始めます。(笑))

(ウミガメのクラッシュ(絵画上中央)のトークが最高です。)

(ウミガメのクラッシュ(絵画上中央)のトークが最高です。) (夕方に来る時の場所チェックになりました。)

(夕方に来る時の場所チェックになりました。) (東京ディズニーシー20周年記念です。)

(東京ディズニーシー20周年記念です。) (リアルと3D映像のステージを楽しみます。)

(リアルと3D映像のステージを楽しみます。)

(20:15とかなり遅めですが。)

(20:15とかなり遅めですが。) (行列中。レストランの予約に必死で、360度ループコースターへの恐怖心を忘れていました。(笑))

(行列中。レストランの予約に必死で、360度ループコースターへの恐怖心を忘れていました。(笑)) (乗車後出口から出たところ。厳しい寒さのため、この火が暖かくて嬉しい。)

(乗車後出口から出たところ。厳しい寒さのため、この火が暖かくて嬉しい。) (夢の国の夕暮れ。ゴンドラが行き交う景色が素敵です。)

(夢の国の夕暮れ。ゴンドラが行き交う景色が素敵です。) (ゴンドラの前後に操船クルーがいて、楽しい話をしてくれます。)

(ゴンドラの前後に操船クルーがいて、楽しい話をしてくれます。) (建物の窓から人が手を振っているのを演出だと思って感心していたら、妻に呆れられました。(笑))

(建物の窓から人が手を振っているのを演出だと思って感心していたら、妻に呆れられました。(笑))

(日中とは違う景色に、夢の国の雰囲気MAXです。)

(日中とは違う景色に、夢の国の雰囲気MAXです。) (トータルスコアは私の勝ち、ヒット率は妻の勝ち。当日のハイスコアは確か250000点くらいだったか。まさにマニアがいるのですね。)

(トータルスコアは私の勝ち、ヒット率は妻の勝ち。当日のハイスコアは確か250000点くらいだったか。まさにマニアがいるのですね。)

(フォートレス(要塞)の中央の黄金のドームの中がレストランになっています。)

(フォートレス(要塞)の中央の黄金のドームの中がレストランになっています。)

(2021年12月26日から2022年3月30日までの限定メニュー。)

(2021年12月26日から2022年3月30日までの限定メニュー。)

(❝隠れミッキー❞ではないですが。(笑))

(❝隠れミッキー❞ではないですが。(笑))

(これまた、夢の国、隙がないなぁと、夫婦で感心しきり。)

(これまた、夢の国、隙がないなぁと、夫婦で感心しきり。) (センター・オブ・ジ・アースです。矢印は私が描き込みました。)

(センター・オブ・ジ・アースです。矢印は私が描き込みました。) (人気のレストランで大晦日にディナー。2021年の年納めのいい思い出になりました。)

(人気のレストランで大晦日にディナー。2021年の年納めのいい思い出になりました。) (こんな夜景です。新年に偶然妻の知人から送られて来た写メ。大晦日も既に「賀正」のウインドウイルミネーションでした。)

(こんな夜景です。新年に偶然妻の知人から送られて来た写メ。大晦日も既に「賀正」のウインドウイルミネーションでした。)

(大晦日でもない中途半端な年末で観光客もちらほらくらいです。)

(大晦日でもない中途半端な年末で観光客もちらほらくらいです。) (お天気も最高。)

(お天気も最高。) (少しズームアップ。)

(少しズームアップ。) (駐車場もそこそこ空いていました。)

(駐車場もそこそこ空いていました。) (鳥居の下でポーズして写メするのがお約束だとか。)

(鳥居の下でポーズして写メするのがお約束だとか。) (御鎮座1250年、関東総鎮守です。開運厄除、心願成就、勝運守護、交通(道中)安全、縁結びにご利益あり。)

(御鎮座1250年、関東総鎮守です。開運厄除、心願成就、勝運守護、交通(道中)安全、縁結びにご利益あり。) (御朱印は書き置きのみです。)

(御朱印は書き置きのみです。) (箱根神社から5分弱。寒さが更に増しているような気がします。)

(箱根神社から5分弱。寒さが更に増しているような気がします。)

(これ自体が絵画のようです。)

(これ自体が絵画のようです。)

(景色代もあるでしょうからもっと高いかと思いましたが、思いのほかリーゾナブルでした。)

(景色代もあるでしょうからもっと高いかと思いましたが、思いのほかリーゾナブルでした。) (席に座ったまま撮った写メ。絶景! 1月2日・3日の箱根駅伝の景色も、この近くに設営される日テレの中継所からのものだそうです。)

(席に座ったまま撮った写メ。絶景! 1月2日・3日の箱根駅伝の景色も、この近くに設営される日テレの中継所からのものだそうです。) (遊覧船、わりとお客さんが乗っていました。)

(遊覧船、わりとお客さんが乗っていました。) (作品と景色のコラボが楽しくて、作品自体の勉強は疎かになりますね。)

(作品と景色のコラボが楽しくて、作品自体の勉強は疎かになりますね。) (写真右の山は、駒ケ岳。標高1356m。ロープーウェーで登ることができます。)

(写真右の山は、駒ケ岳。標高1356m。ロープーウェーで登ることができます。) (先払いの有料道路。「どちらまで?」と聞かれ、「伊東方面に行きたいのですが。」と答えると、「亀石峠で降りてくださいねぇ。」という感じ。)

(先払いの有料道路。「どちらまで?」と聞かれ、「伊東方面に行きたいのですが。」と答えると、「亀石峠で降りてくださいねぇ。」という感じ。) (ウエルカムドリンクとスイーツ。スパークリングワインと柑橘のケーキ。)

(ウエルカムドリンクとスイーツ。スパークリングワインと柑橘のケーキ。) (ドアを開けた瞬間のこの絶景。2度目でも感動します。)

(ドアを開けた瞬間のこの絶景。2度目でも感動します。) (群青色の相模湾と青い空、白い雲。ずっと見ていられます。)

(群青色の相模湾と青い空、白い雲。ずっと見ていられます。)

(マグロとオリーブの和え物、そうめん、生ハム。ポテチはお土産。カシスオレンジと生ビール。)

(マグロとオリーブの和え物、そうめん、生ハム。ポテチはお土産。カシスオレンジと生ビール。) (源泉かけ流しです。海に近いためか、口に入ると、ちょっと塩味がします。)

(源泉かけ流しです。海に近いためか、口に入ると、ちょっと塩味がします。) (国道135号(宇佐美・網代バイパス)を行き交う車はライト点灯。)

(国道135号(宇佐美・網代バイパス)を行き交う車はライト点灯。)

(テーブルでコンソメを注いで仕上げてくれます。)

(テーブルでコンソメを注いで仕上げてくれます。)

(空には月、水平線には伊豆大島のシルエット。)

(空には月、水平線には伊豆大島のシルエット。) (合掌。)

(合掌。)

(伊豆大島もはっきりと。)

(伊豆大島もはっきりと。) (空調はオフ、窓は開放。ちょうどいい暖かさです。波の音、風の音を聞きながら、朝食前の温泉を楽しみます。)

(空調はオフ、窓は開放。ちょうどいい暖かさです。波の音、風の音を聞きながら、朝食前の温泉を楽しみます。) (朝食は和食と洋食。今回も1つずつにしました。)

(朝食は和食と洋食。今回も1つずつにしました。) (ちょうど伊豆大島の上に太陽が来ました。)

(ちょうど伊豆大島の上に太陽が来ました。) (冬場のアイス、贅沢ですね。(笑))

(冬場のアイス、贅沢ですね。(笑)) (いい温泉です。乾燥した肌もいい感じに回復しました。)

(いい温泉です。乾燥した肌もいい感じに回復しました。) (チェックアウト時刻が12時というのも嬉しい。)

(チェックアウト時刻が12時というのも嬉しい。)

(Amazonで翌日に届きました。)

(Amazonで翌日に届きました。) (ルート図。朝護孫子寺には王寺駅からバスで。)

(ルート図。朝護孫子寺には王寺駅からバスで。) (右:近鉄電車、左:JR西日本の駅がピッタリお隣どおし。)

(右:近鉄電車、左:JR西日本の駅がピッタリお隣どおし。) (王寺駅から10分くらいで到着。)

(王寺駅から10分くらいで到着。)

(「西方守護神白虎」。)

(「西方守護神白虎」。) (正確には、参道の本当のスタート地点が仁王門のある所だとすると、この写真の鳥居をくぐらず、写真右に進んで行って仁王門から歩き始めるのがいいかも。)

(正確には、参道の本当のスタート地点が仁王門のある所だとすると、この写真の鳥居をくぐらず、写真右に進んで行って仁王門から歩き始めるのがいいかも。)

(大寅のお尻が見えます。)

(大寅のお尻が見えます。) (全体図。ネットより拝借。)

(全体図。ネットより拝借。) (大寅と本堂。朝護孫子寺のベストショットです。)

(大寅と本堂。朝護孫子寺のベストショットです。) (よく見れば割とラフな作りです。(笑))

(よく見れば割とラフな作りです。(笑)) (頭が動く様を動画で撮っている人もいましたが、かなりスローな動きなので、動画としては映えないかも。(笑))

(頭が動く様を動画で撮っている人もいましたが、かなりスローな動きなので、動画としては映えないかも。(笑)) (金運アップの御利益ということか、千両箱を踏んでいます。)

(金運アップの御利益ということか、千両箱を踏んでいます。) (来年は寅年。たくさんの初詣の人が来るのでしょうねぇ。私は幸先詣のつもりですが、早すぎるかな。)

(来年は寅年。たくさんの初詣の人が来るのでしょうねぇ。私は幸先詣のつもりですが、早すぎるかな。) (右:千手院へ、左:成福院、玉蔵院へ。)

(右:千手院へ、左:成福院、玉蔵院へ。)

(こののぼりと建物の間が寅のトンネル。)

(こののぼりと建物の間が寅のトンネル。) (ここも千手院です。)

(ここも千手院です。) (ここも千手院。)

(ここも千手院。) (「ご利益は金運アップでっせぇ。」と言っているみたい。)

(「ご利益は金運アップでっせぇ。」と言っているみたい。)

(階段は、行き(参詣道)は左側、帰り(下向道)は右側と決められています。)

(階段は、行き(参詣道)は左側、帰り(下向道)は右側と決められています。) (巨大な扁額。信貴山は毘沙門天王が日本で最初に出現した霊地にして、毘沙門天王信仰の総本山。毘沙門天王は七福神の中でも福徳随一。家内安全・商売繁盛・開運長久・心願成就などのご利益。)

(巨大な扁額。信貴山は毘沙門天王が日本で最初に出現した霊地にして、毘沙門天王信仰の総本山。毘沙門天王は七福神の中でも福徳随一。家内安全・商売繁盛・開運長久・心願成就などのご利益。)

(遠くに見える銀色の像は、玉蔵院の大地蔵尊です。)

(遠くに見える銀色の像は、玉蔵院の大地蔵尊です。)

(左の石碑は、山頂へと続く「空鉢護法参詣道」への道案内。)

(左の石碑は、山頂へと続く「空鉢護法参詣道」への道案内。)

(なぜここにポスト? オブジェか現用か不明。まぁオブジェでしょうね。)

(なぜここにポスト? オブジェか現用か不明。まぁオブジェでしょうね。)

(万事、融通がききますように。(笑))

(万事、融通がききますように。(笑))

(撫でるだけでそう都合良く願いが叶うわけではなく、小槌を撫でながら大黒天のご真言を7回唱え、小槌を撫でた手を頭と胸に当てるという作法が必要です。)

(撫でるだけでそう都合良く願いが叶うわけではなく、小槌を撫でながら大黒天のご真言を7回唱え、小槌を撫でた手を頭と胸に当てるという作法が必要です。)

(シルバーというか、なんかすごいです。)

(シルバーというか、なんかすごいです。) (少しズームにしましたが、いい景色でした。)

(少しズームにしましたが、いい景色でした。) (「1億円」の石の札束をくわえています。これはさすがにどうかと思いますが、、、。(笑))

(「1億円」の石の札束をくわえています。これはさすがにどうかと思いますが、、、。(笑))

(私のコースは、信貴山山頂(空鉢護法堂、信貴山城跡)を経て、「信貴山奥之院」に立ち寄って、「御櫛神社」、竜田川駅(ゴール)へ、という計画です。)

(私のコースは、信貴山山頂(空鉢護法堂、信貴山城跡)を経て、「信貴山奥之院」に立ち寄って、「御櫛神社」、竜田川駅(ゴール)へ、という計画です。)

(名器「平蜘蛛」とともに爆死した松永久秀がどんな所に屋敷を構えていたのか、実際に行ってみたくて。)

(名器「平蜘蛛」とともに爆死した松永久秀がどんな所に屋敷を構えていたのか、実際に行ってみたくて。) (伏見稲荷大社の鳥居のように寄進で建てられています。)

(伏見稲荷大社の鳥居のように寄進で建てられています。)

(6万円と書かれていますので、売り物でした。)

(6万円と書かれていますので、売り物でした。)

(右の朱塗りの手すりのある所が展望デッキのようになっています。)

(右の朱塗りの手すりのある所が展望デッキのようになっています。)

(右:本堂でいただいた御朱印、左:空鉢護法堂の書き置きの御朱印。御朱印帳に直接書いてもらいたい場合は、本堂でお願いすればいいそうです。)

(右:本堂でいただいた御朱印、左:空鉢護法堂の書き置きの御朱印。御朱印帳に直接書いてもらいたい場合は、本堂でお願いすればいいそうです。)

(松永屋敷跡は近いようです。)

(松永屋敷跡は近いようです。)

(スマホで誘導してもらおうと思ったら圏外。)

(スマホで誘導してもらおうと思ったら圏外。)

(5段の土塁、曲輪の形成、厳重な門跡など、松永久秀の屋敷は大規模で戦略性に富んだものだったようです。)

(5段の土塁、曲輪の形成、厳重な門跡など、松永久秀の屋敷は大規模で戦略性に富んだものだったようです。) (後方から、オリエンテーリングをしているのか、引率の大人と子どもたちの声が聞こえたので、ちょっとスピードアップ。)

(後方から、オリエンテーリングをしているのか、引率の大人と子どもたちの声が聞こえたので、ちょっとスピードアップ。) (奥之院、形容の言葉がたくさん付いています。)

(奥之院、形容の言葉がたくさん付いています。)

(もっと奥まった感じの所にひっそりとあるのかと思っていたので、ちょっと意外の感ありです。)

(もっと奥まった感じの所にひっそりとあるのかと思っていたので、ちょっと意外の感ありです。) (本堂。ご本尊は毘沙門天立像で、「汗かき毘沙門天」と呼ばれています。聖徳太子による物部守屋討伐の際に毘沙門天が太子軍の先頭に立って汗まみれになって戦い、勝利したことに由来します。)

(本堂。ご本尊は毘沙門天立像で、「汗かき毘沙門天」と呼ばれています。聖徳太子による物部守屋討伐の際に毘沙門天が太子軍の先頭に立って汗まみれになって戦い、勝利したことに由来します。) (奥に向かってかなり広いようです。)

(奥に向かってかなり広いようです。)

(どのあたりに焼米が出続けているのか、、、。中央の石塔あたりかな。)

(どのあたりに焼米が出続けているのか、、、。中央の石塔あたりかな。) (「四天王」という彫りは見えますが、それ以上の情報がなく、よく分かりません。)

(「四天王」という彫りは見えますが、それ以上の情報がなく、よく分かりません。)

(車はほとんど通りませんので、静かなものです。)

(車はほとんど通りませんので、静かなものです。) (ゴールまで2.4km。)

(ゴールまで2.4km。) (見える町は平群町でしょうか。)

(見える町は平群町でしょうか。)

(農作のための水の守り神とのことです。)

(農作のための水の守り神とのことです。) (写真に小さく写っていますが、狛犬が土製というのも特徴的だそうです。)

(写真に小さく写っていますが、狛犬が土製というのも特徴的だそうです。) (静寂と景色を独り占め。これぞ奈良散策の醍醐味です。)

(静寂と景色を独り占め。これぞ奈良散策の醍醐味です。)

(まだまだ信貴山の信仰エリアの範囲内ということでしょうね。)

(まだまだ信貴山の信仰エリアの範囲内ということでしょうね。) (実際には周りの広い景色の中でコントラストを作っていますので、もっときれいでした。)

(実際には周りの広い景色の中でコントラストを作っていますので、もっときれいでした。)

(河内の景色と似ています。)

(河内の景色と似ています。)

(ハボタンを見ると「あぁもう正月だなぁ。」と実感。)

(ハボタンを見ると「あぁもう正月だなぁ。」と実感。) (「釣り堀 竜田川」。)

(「釣り堀 竜田川」。) (このプールとは別にもう少し小さな釣り堀がお隣にありました。)

(このプールとは別にもう少し小さな釣り堀がお隣にありました。) (この看板の後ろ、釣り堀では親子連れで来ていた女の子が大きな鮒を釣り上げる寸前でした。釣り堀のおじさんが「ゆっくりゆっくり!」と叫んでいました。)

(この看板の後ろ、釣り堀では親子連れで来ていた女の子が大きな鮒を釣り上げる寸前でした。釣り堀のおじさんが「ゆっくりゆっくり!」と叫んでいました。) (サイクリングの方の自転車。)

(サイクリングの方の自転車。) (「円」の部分か。お墓の上に立っているようで何だか申し訳ない気になってきます。)

(「円」の部分か。お墓の上に立っているようで何だか申し訳ない気になってきます。)

(本当に民家に囲まれた中に古墳があります。というか古墳の周りに民家ができたのですが。)

(本当に民家に囲まれた中に古墳があります。というか古墳の周りに民家ができたのですが。) (ここが石室への入口。中にまだスタッフがいるようです。)

(ここが石室への入口。中にまだスタッフがいるようです。) (広っ!高っ!)

(広っ!高っ!)

(烏土塚古墳から5分くらいでしょうか。)

(烏土塚古墳から5分くらいでしょうか。) (無人駅。単線です。)

(無人駅。単線です。) (竜田川駅から3つ目が王寺駅。)

(竜田川駅から3つ目が王寺駅。) (大阪メトロ、南海電鉄、南海りんかんバス(山内シャトルバス)、拝観割引などがセットになっています。)

(大阪メトロ、南海電鉄、南海りんかんバス(山内シャトルバス)、拝観割引などがセットになっています。) (特急(有料)もありますが、さほど時間メリットがないので、急行で。早朝のためかガラガラでした。)

(特急(有料)もありますが、さほど時間メリットがないので、急行で。早朝のためかガラガラでした。) (7時半ちょっと前に橋本駅到着。南海高野線は2両編成。こちらも空いていました。)

(7時半ちょっと前に橋本駅到着。南海高野線は2両編成。こちらも空いていました。) (ちょうど中間点の「下古沢駅」。標高177m。)

(ちょうど中間点の「下古沢駅」。標高177m。) (美しいです。ケーブルカーへの接続が良すぎてじっくり見ていられないのが残念。)

(美しいです。ケーブルカーへの接続が良すぎてじっくり見ていられないのが残念。) (通路の天井に続く垂れ幕には「はじまりの聖地、極楽橋。」と書かれています。極楽橋から始まる参詣道(不動坂)を歩いて登る人は少なくなりましたが、現代においては、ここからが高野参りの始まり、ということでしょうか。)

(通路の天井に続く垂れ幕には「はじまりの聖地、極楽橋。」と書かれています。極楽橋から始まる参詣道(不動坂)を歩いて登る人は少なくなりましたが、現代においては、ここからが高野参りの始まり、ということでしょうか。) (帰りの車内で、地元のおばさまが「このケーブルカー、4代目やねんて。」と言ってました。)

(帰りの車内で、地元のおばさまが「このケーブルカー、4代目やねんて。」と言ってました。) (中間点あたりですれ違います。比叡山散策で知った「つるべ式」ですね。)

(中間点あたりですれ違います。比叡山散策で知った「つるべ式」ですね。) (標高は一気に867m。)

(標高は一気に867m。) (なかなか雰囲気のある駅舎です。)

(なかなか雰囲気のある駅舎です。) (ここから高野山中心部までの道路は、比叡山以上にクネクネ。乗り物酔いする人はヤバいかも。)

(ここから高野山中心部までの道路は、比叡山以上にクネクネ。乗り物酔いする人はヤバいかも。) (ネットより拝借。マップ右上が「奥之院」、左端が「大門」。)

(ネットより拝借。マップ右上が「奥之院」、左端が「大門」。) (参道をショートカットする場合は終点「奥之院前」まで乗って、「中の橋案内所」という、駐車場や土産物屋などがある観光センター的場所から奥之院をめざします。)

(参道をショートカットする場合は終点「奥之院前」まで乗って、「中の橋案内所」という、駐車場や土産物屋などがある観光センター的場所から奥之院をめざします。) (鉄板の記念撮影スポットです。(笑))

(鉄板の記念撮影スポットです。(笑))

(参道からは良く見えませんでしたが、少し上って来ると立派な祠が見えます。)

(参道からは良く見えませんでしたが、少し上って来ると立派な祠が見えます。) (不思議な雰囲気に導かれるままに、偶然発見。)

(不思議な雰囲気に導かれるままに、偶然発見。) (犬の散歩をしている人もいました。)

(犬の散歩をしている人もいました。) (ひと際大きい。)

(ひと際大きい。) (やや小ぶりな印象。)

(やや小ぶりな印象。) (密集した中、周りの石塔と同じような大きさの石塔。)

(密集した中、周りの石塔と同じような大きさの石塔。) (中の橋案内所から歩いてくると、この近くで合流するようです。)

(中の橋案内所から歩いてくると、この近くで合流するようです。)

(妙に歩きづらさを感じる石段。)

(妙に歩きづらさを感じる石段。) (他とは明らかに違って、大がかりにお祀りされています。)

(他とは明らかに違って、大がかりにお祀りされています。) (総高約5mだとか。)

(総高約5mだとか。)

(写真フレーム外、左右にも石塔があります。)

(写真フレーム外、左右にも石塔があります。) (傍らには信長に臣従した筒井順慶の墓所。)

(傍らには信長に臣従した筒井順慶の墓所。)

(この後、一礼して御廟橋を渡ってお参りへ。)

(この後、一礼して御廟橋を渡ってお参りへ。) (右側が御供所、大黒堂。比叡山と同じく「縁日」なら大黒天の特別御朱印が授与されますが、本日は縁日にあらず。)

(右側が御供所、大黒堂。比叡山と同じく「縁日」なら大黒天の特別御朱印が授与されますが、本日は縁日にあらず。)

(浅野内匠頭の墓所もありました。少しだけ周りを見てみましたが、吉良さんの墓所は見当たらず。)

(浅野内匠頭の墓所もありました。少しだけ周りを見てみましたが、吉良さんの墓所は見当たらず。) (紅葉が美しいです。)

(紅葉が美しいです。)

(時刻は10時過ぎ。この頃はまだ人出も少なく、車も流れていました。)

(時刻は10時過ぎ。この頃はまだ人出も少なく、車も流れていました。) (全部歩いて回ることもできる距離感ですが、私はバス乗り放題ですので、タイミングが合えばバスに乗ります。)

(全部歩いて回ることもできる距離感ですが、私はバス乗り放題ですので、タイミングが合えばバスに乗ります。) (宿坊にして、徳川家総菩提所。)

(宿坊にして、徳川家総菩提所。)

(よって、人が途切れることはなく、人が写り込まない写真を撮るのは難しい。)

(よって、人が途切れることはなく、人が写り込まない写真を撮るのは難しい。) (やはり人は写り込みます。(笑))

(やはり人は写り込みます。(笑))

(左側に鐘楼が写っています。)

(左側に鐘楼が写っています。) (2340㎡、、、と言われてもピンときませんが、石庭の中に建物(奥殿)が浮いているという感じの広さです。)

(2340㎡、、、と言われてもピンときませんが、石庭の中に建物(奥殿)が浮いているという感じの広さです。)

(「茶の間」の「断崖図」は全長16m。これまた写メに収まり切りません。撮影OKです。)

(「茶の間」の「断崖図」は全長16m。これまた写メに収まり切りません。撮影OKです。) (三方を囲っています。全長25m。音が聞こえてくるような見事な滝です。)

(三方を囲っています。全長25m。音が聞こえてくるような見事な滝です。) (弘法大師の甥にあたり、高野山第2世として高野山の発展に尽くした真然大徳の「真然廟」あたりで発見。「青巖寺」時代に由来するのですね。)

(弘法大師の甥にあたり、高野山第2世として高野山の発展に尽くした真然大徳の「真然廟」あたりで発見。「青巖寺」時代に由来するのですね。) (奥の障子の間が「茶の間」、柱を挟んで、その左が「囲炉裏の間」。)

(奥の障子の間が「茶の間」、柱を挟んで、その左が「囲炉裏の間」。)

(名前の由来よりも中心地の随一の紅葉の名所として知られています。)

(名前の由来よりも中心地の随一の紅葉の名所として知られています。) (落ちたモミジを一眼レフで撮るカメラマン。どんな景色が撮れたのか、見てみたいです。)

(落ちたモミジを一眼レフで撮るカメラマン。どんな景色が撮れたのか、見てみたいです。) (大治2年(1127)建立、天保14年(1843)焼失の後しばらく再建されず、140年経った昭和59年(1984)再建。)

(大治2年(1127)建立、天保14年(1843)焼失の後しばらく再建されず、140年経った昭和59年(1984)再建。) (建久8年(1197)建立、14世紀前半に再建。不動堂という名前ですが、元は阿弥陀堂だったとか。内部に安置されていた運慶作の「八大童子像」は「霊宝館」に収蔵されています。)

(建久8年(1197)建立、14世紀前半に再建。不動堂という名前ですが、元は阿弥陀堂だったとか。内部に安置されていた運慶作の「八大童子像」は「霊宝館」に収蔵されています。) (大会堂は嘉永元年(1848)再建。愛染堂は建武元年(1334)建立、嘉永元年(1848)再建。)

(大会堂は嘉永元年(1848)再建。愛染堂は建武元年(1334)建立、嘉永元年(1848)再建。)

(塔内撮影禁止。)

(塔内撮影禁止。) (根本大塔と並ぶ、壇上伽藍の中心的なお堂です。)

(根本大塔と並ぶ、壇上伽藍の中心的なお堂です。) (大日如来と薬師如来だったと思います。)

(大日如来と薬師如来だったと思います。) (みなさん、三股に分かれている松の葉を探しています。)

(みなさん、三股に分かれている松の葉を探しています。) (というエピソードがこの説明板に書かれています。)

(というエピソードがこの説明板に書かれています。)

(鐘楼の左側は「山王院」。拝殿の位置付けの建物だそうです。)

(鐘楼の左側は「山王院」。拝殿の位置付けの建物だそうです。)

(弘法大師の描いた計画に思いをはせて、、、などという高尚なことは頭に浮かばず、「いい景色だなぁ。」という感動だけです。)

(弘法大師の描いた計画に思いをはせて、、、などという高尚なことは頭に浮かばず、「いい景色だなぁ。」という感動だけです。) (紅葉越しの景色が美しかったので、まずはやや遠景で。)

(紅葉越しの景色が美しかったので、まずはやや遠景で。) (どなたかが回しているのを写メ。(笑) 紺紙金泥一切経は現在「霊宝館」に収蔵。)

(どなたかが回しているのを写メ。(笑) 紺紙金泥一切経は現在「霊宝館」に収蔵。) (右手奥に根本大塔も見えます。立っている場所は「中門」(ちゅうもん)の石段を少し下りた所。)

(右手奥に根本大塔も見えます。立っている場所は「中門」(ちゅうもん)の石段を少し下りた所。) (壇上伽藍は天保14年(1843)の大火で西塔のみを残して全て焼失。先代の中門もその時に失われましたが、高野山開創1200年を記念して170年ぶりに再建。)

(壇上伽藍は天保14年(1843)の大火で西塔のみを残して全て焼失。先代の中門もその時に失われましたが、高野山開創1200年を記念して170年ぶりに再建。) (持国天像と多聞天像は先代の中門に安置されていた像だそうです。)

(持国天像と多聞天像は先代の中門に安置されていた像だそうです。)

(霊宝館はすぐそこ。道路脇の紅葉が美しいです。そして、交通量が増えて渋滞も発生しています。)

(霊宝館はすぐそこ。道路脇の紅葉が美しいです。そして、交通量が増えて渋滞も発生しています。) (この本館は平成10年(1998)に登録有形文化財指定。)

(この本館は平成10年(1998)に登録有形文化財指定。) (入館料1300円。1dayチケットだと割引で1100円。館内撮影禁止。)

(入館料1300円。1dayチケットだと割引で1100円。館内撮影禁止。)

(高野山開創当時はここより少し下った「九十九折谷」(つづらおりだに)に鳥居を建て、それを総門としていたそうです。大門は元禄元年(1688)に炎上し、現在の大門は宝永2年(1705)に再建されたもの。高さ25.1m。)

(高野山開創当時はここより少し下った「九十九折谷」(つづらおりだに)に鳥居を建て、それを総門としていたそうです。大門は元禄元年(1688)に炎上し、現在の大門は宝永2年(1705)に再建されたもの。高さ25.1m。)

(この仁王像は東大寺南大門の仁王像に次ぐ巨像で、江戸時代中期の大仏師運長と康意の作だそうです。)

(この仁王像は東大寺南大門の仁王像に次ぐ巨像で、江戸時代中期の大仏師運長と康意の作だそうです。) (こちらの柱には「不闕日日之影向」。左のもうひとつの柱には「検知處處之遺跡」の言葉。)

(こちらの柱には「不闕日日之影向」。左のもうひとつの柱には「検知處處之遺跡」の言葉。) (少し坂を下ったあたりから見上げる景色がいいですね。)

(少し坂を下ったあたりから見上げる景色がいいですね。) (「女人道巡り」として道が整備されています。難易度は分かりません。)

(「女人道巡り」として道が整備されています。難易度は分かりません。)

(高野七口のひとつ、不動坂口。女人禁制時代、ここから先に入ることはできなかったということですね。)

(高野七口のひとつ、不動坂口。女人禁制時代、ここから先に入ることはできなかったということですね。) (左側が女人堂の御朱印。大日如来です。右は先程の霊宝館の御朱印。)

(左側が女人堂の御朱印。大日如来です。右は先程の霊宝館の御朱印。) (後ろの木がコウヤマキかと思ったら、「高野杉」とプレートが付いていました。(笑))

(後ろの木がコウヤマキかと思ったら、「高野杉」とプレートが付いていました。(笑))

(今日見た中で一番赤かった。)

(今日見た中で一番赤かった。)

(これがコウヤマキ。)

(これがコウヤマキ。) (紅葉、杉の巨樹、バス。)

(紅葉、杉の巨樹、バス。) (2種類あって、違いは粒あんかこしあんか。(笑) こしあんにしました。)

(2種類あって、違いは粒あんかこしあんか。(笑) こしあんにしました。) (やはりこの傾斜、慣れません。妙に足に力が入ります。)

(やはりこの傾斜、慣れません。妙に足に力が入ります。)

(「こうや」は昔ながらの特急という感じ。先程高野線ですれ違った「てんくう」はいかにも新型車両でした。)

(「こうや」は昔ながらの特急という感じ。先程高野線ですれ違った「てんくう」はいかにも新型車両でした。)