2月の三連休、東海地域に2泊旅行に行って来ました。(もちろん、密になりそうな所には近付かず、感染予防対策をしっかりして。)

今回の旅で訪れたのは、犬山城、明治村、名古屋城、熱田神宮というところですが、犬山温泉「迎帆楼」、名古屋のステーキハウス「リボン」も旅の主役です。旅の思い出をこんな↓感じでボチボチと書いていきたいと思います。

・犬山・名古屋2泊旅行①〔国宝「犬山城」編〕

・犬山・名古屋2泊旅行②〔犬山温泉「灯屋 迎帆楼」編〕

・犬山・名古屋2泊旅行③〔「博物館 明治村」編〕

・犬山・名古屋2泊旅行④〔「ステーキハウス キッチンリボン」編〕

・犬山・名古屋2泊旅行⑤(完)〔名古屋観光編〕

妻と新幹線名古屋駅で待ち合わせ。私は大阪から一足先に名古屋に向かいます。

(米原あたりは雪景色でした。)

(米原あたりは雪景色でした。)

名古屋駅で妻と合流して、名鉄で犬山へ。乗りなれない名鉄ですので、事前に調べた列車が来るまでホームで何本も見送ります。

(やっと来ました。「快速特急」で犬山遊園駅をめざします。)

(やっと来ました。「快速特急」で犬山遊園駅をめざします。)

ガラガラの車内、乗りなれない=仄かな旅情を感じます。30分弱で犬山遊園駅に到着です。

(残念ながら駅舎は改修中。降りる人はまばらです。)

(残念ながら駅舎は改修中。降りる人はまばらです。)

さっそく旅の見所です。本日の宿はここから歩いて10分ちょっとですが、あえて遠回りして、犬山城の佇まいをいろいろな角度から堪能しようという趣向です。〇付き番号は犬山城「撮影スポット」です。

(たっぷり30分超の散策です。もちろん妻に事前にご賛同を得ております。(笑))

(たっぷり30分超の散策です。もちろん妻に事前にご賛同を得ております。(笑))

犬山遊園駅からすぐの犬山橋からスタート!

■撮影スポット①<犬山橋の中央あたりから>

(流れる大河は「木曽川」、見える橋は「ライン大橋」、その向こうの均整の取れた山は「伊木山」(標高137m)。)

(流れる大河は「木曽川」、見える橋は「ライン大橋」、その向こうの均整の取れた山は「伊木山」(標高137m)。)

ここでちょっとズームしてみます。

(奥に見える冠雪している山は鈴鹿山脈の「御在所岳」(標高1212m)。)

(奥に見える冠雪している山は鈴鹿山脈の「御在所岳」(標高1212m)。)

■撮影スポット②<犬山橋を渡り切ってすぐの対岸から>

■撮影スポット③<対岸中央過ぎ、犬山城が❝真正面❞に見える所から>

■撮影スポット④<間もなくライン大橋となる対岸から>

(少しさざ波だっていますが、木曽川に犬山城が映っています。私はこのあたりからの景色が一番好きかも。)

(少しさざ波だっていますが、木曽川に犬山城が映っています。私はこのあたりからの景色が一番好きかも。)

ややズーム。

右に写っている横に長い建物が、本日の宿、犬山温泉「灯屋 迎帆楼」です。更にズームしてみます。

(宿の全景はここからしか見えないので、記念に。(笑))

(宿の全景はここからしか見えないので、記念に。(笑))

■撮影スポット⑤<ライン大橋の中央よりやや手前から>

(見える橋は、先程渡って来た犬山橋。)

(見える橋は、先程渡って来た犬山橋。)

■撮影スポット⑥<間もなくライン大橋を渡り切るという所から>

(「迎帆楼」と犬山城のベストショット。宿のサイトのトップページもこのあたりからの写真だと思います。手前には、シーズンオフのため陸揚げされた鵜飼いの船たち。)

(「迎帆楼」と犬山城のベストショット。宿のサイトのトップページもこのあたりからの写真だと思います。手前には、シーズンオフのため陸揚げされた鵜飼いの船たち。)

ライン大橋を渡り切ると、宿まではすぐ。快晴で、寒いどころかちょっと暑さを感じる絶好の散策日和。気が付けばたっぷり30分強歩いて宿に到着。

(木曽川に沿って横たわる宿なので、パノラマで撮っても、ここからでは全景は入りません。)

(木曽川に沿って横たわる宿なので、パノラマで撮っても、ここからでは全景は入りません。)

宿に荷物を預けて、犬山城へいざ登城です。

(宿から5分程で❝登城口❞に到着。)

(宿から5分程で❝登城口❞に到着。)

まずは城山の麓に位置する「三光稲荷神社」へのお参りから。

三光稲荷神社は、城山の麓に位置する神社。創建は不明とのことですが、天正14年(1586)という伝承あり。犬山城を築城(移築)した織田信康(信長の叔父)の崇敬厚く、その後城主となった成瀬家歴代の守護神となったとのことです。

三光稲荷神社の御祭神の宇迦御魂大神のほか、猿田彦大神、大宮女大神をお祀りしていて、猿田彦神社にも合わせてお参りしたことになっている(?)気がします。ということで、両神社の御朱印をいただけます。

(巫女さん曰く「セットだと500円になります。(お得です。)」、御朱印も遂にセット割引の時代。(笑))

(巫女さん曰く「セットだと500円になります。(お得です。)」、御朱印も遂にセット割引の時代。(笑))

三光稲荷神社と言えば、「ハート絵馬」が人気とのことで、バレンタインデーには吊るし切れないくらいになるそうです。(笑)

(かわいいピンクのハート絵馬。人気なのも分かります。それにしても、「イケメンで高収入で思いやりのある方と出会えますように」というのは随分と欲張りましたね。(笑))

(かわいいピンクのハート絵馬。人気なのも分かります。それにしても、「イケメンで高収入で思いやりのある方と出会えますように」というのは随分と欲張りましたね。(笑))

「犬山城近道」という看板が出ていた方に歩いて行くと、朱塗りの鳥居、、、ちょっと整然とし過ぎていて不自然。(笑)

(でも、映えるのか、若い女性たちが写メし合っていました。)

(でも、映えるのか、若い女性たちが写メし合っていました。)

この後、「針綱神社」の前を通り過ぎると、いよいよ登城道っぽくなってきます。

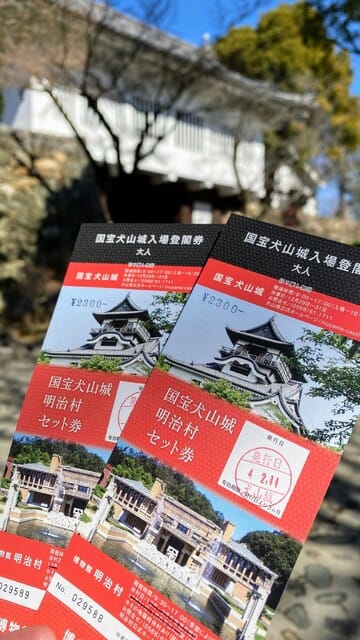

明日も快晴のようですので、明日行く予定の「明治村」とのセット券を購入。

(2人で500円程お得になります。)

(2人で500円程お得になります。)

天守に登る前に、「日本100名城」公式スタンプをもらうため、管理事務所へ立ち寄り。

(集め始めたのが最近で、沖縄の城巡りの時にはまだやっていませんでした。残念。)

(集め始めたのが最近で、沖縄の城巡りの時にはまだやっていませんでした。残念。)

立派な門をくぐって入城。

❝外❞からの景色を見ていた犬山城、近くで見ても感動の美しさです。

(最後の撮影スポット⑦です。(笑))

(最後の撮影スポット⑦です。(笑))

犬山城は、天文6年(1537)、織田信長の叔父の織田信康が木之下城の城郭を移築して築城。木曽川に張り出した小高い山の上に建てられた「後堅固の城」。木曽川による交易、政治、経済の要衝として、戦国時代を通じて重要な拠点となりました。その後、池田恒興、豊臣秀吉など、城主は入れ替わり、江戸時代に入り、元和3年(1617)、尾張徳川家の重臣成瀬正成が拝領、幕末まで城主を務めました。

それでは天守に入ります。

入口は石垣の所からですが、ここは城の階層で言うと、地下1階。

(写真以上に階段がめちゃめちゃ急です。)

(写真以上に階段がめちゃめちゃ急です。)

入ってすぐのこの地下1階から「ほぉーっ」と感心しきり。石垣は自然石をそのまま積んだ「野面積み」という工法ですが、見事なものです。さらに石垣を渡された極太の梁がすごい。

1階は中央部がいくつかの部屋に区画されていて「納戸の間」と言いますが、写メを撮っていないことから普通に通過してしまったようです。

2階は中央部が「武具の間」という武器棚になっています。

(棚には無数の傷らしきものが見られますが、当時の武器によるものでしょうか。)

(棚には無数の傷らしきものが見られますが、当時の武器によるものでしょうか。)

ここには、国宝の5つの城(松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城)の写真が掲げられています。

3階は「破風の間」。南北には成瀬家時代に改修したと言われる「唐破風」が設けられています。

(中からだと唐破風の美しい形をうまく写メできず。)

(中からだと唐破風の美しい形をうまく写メできず。)

そして4階(望楼)は「高欄の間」です。外に出て「廻縁」(まわりふち)をぐるっと一周回って、絶景を堪能できます。

(欄干がそこそこ低いので、結構こわいです。(笑))

(欄干がそこそこ低いので、結構こわいです。(笑))

ライン大橋、伊木山の方向の絶景。

(眼下には「迎帆楼」が。)

(眼下には「迎帆楼」が。)

犬山橋、犬山遊園駅の方向の絶景。

(遠く左奥の冠雪した山は「御嶽山」(標高3067m)。)

(遠く左奥の冠雪した山は「御嶽山」(標高3067m)。)

この360度の絶景は圧巻です。その迫力に廻縁を一周できずに半周で望楼内に戻ってしまう人もちらほら。望楼内にはいろいろな情報が掲示されています。これは、成瀬家までの歴代城主の系譜。

(織田信康から始まります。豊臣秀吉は入城こそしたものの城主にはならなかったようで、名前はありませんね。)

(織田信康から始まります。豊臣秀吉は入城こそしたものの城主にはならなかったようで、名前はありませんね。)

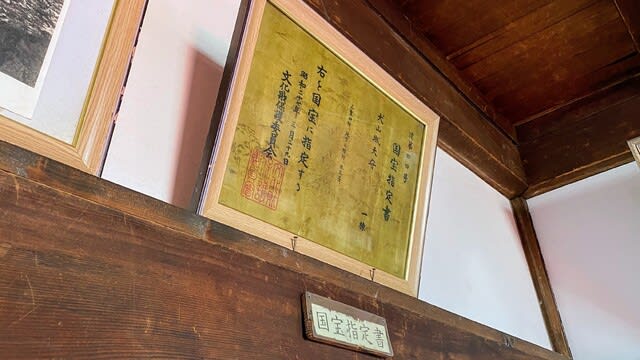

国宝指定書。

(多分本物。ボロボロです。)

(多分本物。ボロボロです。)

昭和10年(1935)、国宝に指定。昭和27年(1952)規則改正に伴い、国宝に再指定。全国唯一の個人所有の城として保存されてきましたが、平成16年(2004)、「財団法人犬山城白帝文庫」の所有(管理は犬山市)となったそうです。

今度は急階段を下りて、順路に従って城内を見学します。城の窓から屋根瓦を見ると、所々に桃の瓦が付けられています。

(魔除けだそうです。)

(魔除けだそうです。)

別の所にも桃。

(分かりにくいですが、亀の甲羅の上に桃が乗っている形。)

(分かりにくいですが、亀の甲羅の上に桃が乗っている形。)

犬山城は別名「白帝城」。これは荻生徂徠が李白の漢詩から名付けたということが書かれています。

城内の見学を終えて出てきました。別角度から天守を見ます。

(望楼の廻縁の下に唐破風が見えます。)

(望楼の廻縁の下に唐破風が見えます。)

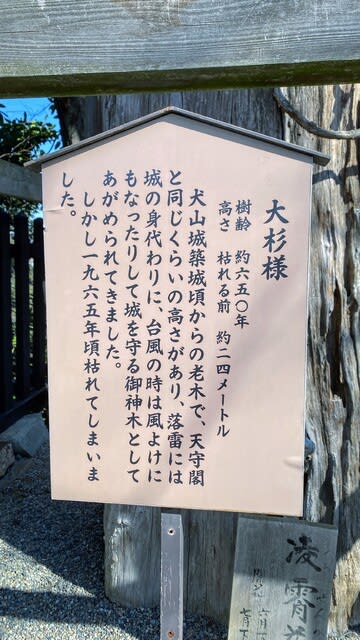

写真右側に見える「付櫓」(つけやぐら)の近く、屋根を付けた切り株が見えますが、「大杉様」と言います。そちらへ行ってみます。

(「大杉様」。枯れてなおこの大きさ。)

(「大杉様」。枯れてなおこの大きさ。)

大杉様は今は枯れてしまった杉の巨樹で、以前は犬山城天守と同じ高さだったとか。

(落雷で天守の身代わりになったり、台風の風よけになったり、、、。大杉様の巨樹ぶりが偲ばれます。)

(落雷で天守の身代わりになったり、台風の風よけになったり、、、。大杉様の巨樹ぶりが偲ばれます。)

犬山城、見応え十分の大満足でした。一度は訪れる価値があると思います。

(桜の季節は最高に美しいでしょうねぇ。素晴らしい天守でした。)

(桜の季節は最高に美しいでしょうねぇ。素晴らしい天守でした。)

さて、登城の時、通り過ぎた「針綱神社」にお参りして、城下町へ下りて行くことにします。

「尾張五社」とありますので社格が高いのだろうと思います。五社には諸説あるようですが、熱田神宮と針綱神社はどの説にも入っているようです。

後程、城下町の「どんでん館」で勉強した「犬山祭」は、針綱神社の春の例大祭で、ユネスコ無形文化遺産等に登録されています。

桃の絵馬を発見。

(城の屋根に乗っていた桃は魔除けですが、どうやらこちらは縁起物のようです。)

(城の屋根に乗っていた桃は魔除けですが、どうやらこちらは縁起物のようです。)

御朱印をいただきました。

石段を下りてきました。こちらの鳥居からが正規の参拝ルートですね。

太宰府天満宮の御分霊が祀られていました。

(受験シーズン真っ只中。よって今ここにいる若者たちは受験生ではないですね。(笑))

(受験シーズン真っ只中。よって今ここにいる若者たちは受験生ではないですね。(笑))

城山から完全に下りて来たことになりますが、ここに立って振り返って見ると、三光稲荷神社と針綱神社の位置関係がよく分かります。

(左:三光稲荷神社、右:針綱神社。神社がこんなふうに隣り合っているのは珍しいように思いますが、この位置関係も不思議な景色です。)

(左:三光稲荷神社、右:針綱神社。神社がこんなふうに隣り合っているのは珍しいように思いますが、この位置関係も不思議な景色です。)

城下町のメイン散策路はここから真っすぐ伸びた通りです。なかなか趣のある景色です。

(犬山祭の巡行ルートでもあるようです。)

(犬山祭の巡行ルートでもあるようです。)

時刻は12時を回っています。ちょうど蕎麦屋がありましたので、飛び込みます。

(「蕎麦正 まつい」。新しいお店のようです。)

(「蕎麦正 まつい」。新しいお店のようです。)

妻も私もざる蕎麦。別注で天ぷらの盛り合わせを。

(天ぷらはその名も「蕎麦屋の天ぷら」。)

(天ぷらはその名も「蕎麦屋の天ぷら」。)

何も考えずに飛び込んだお店ですが、蕎麦も天ぷらもなかなかの絶品でした。「蕎麦正 まつい」、おススメです。

食後に城下町の通りをぶらぶら。こちらは事前にチェックしていた「壽俵屋犬山井上邸」。

人気第1位は、名物「守口漬」を使った「醤油おこげ串」。

(「醤油おこげ串」とは、守口漬と焼おにぎりの串もの。少し前にテレビで観て食べてみたいとチェックしていました。)

(「醤油おこげ串」とは、守口漬と焼おにぎりの串もの。少し前にテレビで観て食べてみたいとチェックしていました。)

人気店なのと、注文を受けてから丁寧に一串ずつ焼くので、少々待ちます。こちらは店頭にぶら下げられている、守口漬の材料「守口大根」。

(名前は聞いたことがありますが、実物を見るのは初めて。こんなに長い大根、どうやって栽培するのか。)

(名前は聞いたことがありますが、実物を見るのは初めて。こんなに長い大根、どうやって栽培するのか。)

焼き上がりました、「醤油おこげ串」(170円)。

(上の守口漬は普通の漬物、下の守口漬は奈良漬風。どちらも焼おにぎりと相性抜群で、美味しかったです。)

(上の守口漬は普通の漬物、下の守口漬は奈良漬風。どちらも焼おにぎりと相性抜群で、美味しかったです。)

この後もぶらぶら。少し歩いてみて気付いたのは、串ものなど、食べ歩きに向いている名物を売っているお店が多いこと。地元の美味しいものを少しずつ食べながら歩くのも楽しいですよね。(街づくりのセンスの良さに妻と感心しきり。)

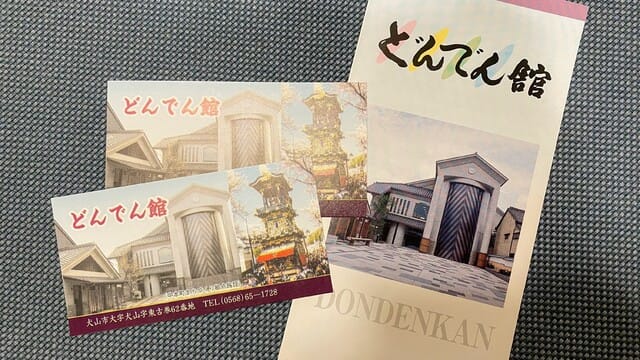

そろそろ通りも端まで来たかという所に「どんでん館」があります。

(一見して祭の山車を展示していることが分かる外観。)

(一見して祭の山車を展示していることが分かる外観。)

事前にチェックしていませんでしたが、地元の祭の展示館は結構勉強になることがこれまでの旅での私たち夫婦の経験なので、迷わず入りました。

(入館料200円。)

(入館料200円。)

針綱神社の春の例大祭「犬山祭」の伝承施設です。犬山祭はユネスコの無形文化遺産、国指定重要無形民俗文化財。どんでん館には、祭の曳山13輌のうち4輌を展示しています。

(犬山祭では「ヤマ」は「車山」と書きます。)

(犬山祭では「ヤマ」は「車山」と書きます。)

2階の展示室では25分という❝長編❞(笑)の犬山祭の紹介ビデオを観ることができます。町の子どもが初めて車山に乗る時(初上がり)はきらびやかな衣装を仕立てるそうで、一着100万円を超えることもあるとか。嫁方の実家が負担する慣習のため、「車山には嫁に出すな」と言われているそうです。そんなこんなで犬山祭の詳細を勉強することができますよ。

車山の巡行の様子を再現した模型もなかなかのクオリティです。

(動きます。)

(動きます。)

ちなみに、「どんでん」とは、犬山祭の見所の一つ、車山が城下町の辻で豪快に方向転換する様を「どんでん」と呼ぶことによります。(あと、車山の一番上にからくり人形が仕込まれていて、それも面白かったです。)

「どんでん館」、入って良かったです。犬山祭、機会があれば見てみたいと思いました。

ここで城下町の通りを引き返します。散策の最後は、事前にチェックしておいた「芋カフェ えん」で甘味を。

(さつま芋のスイーツのお店です。)

(さつま芋のスイーツのお店です。)

町屋を改装した作りですね。

(昔❝間口税❞があったのでしょうか、間口の割に奥行きがすごいです。(笑))

(昔❝間口税❞があったのでしょうか、間口の割に奥行きがすごいです。(笑))

14時過ぎなので夕食のことも考えて、2人で1品としました。注文は妻に任せました。確か「焼き芋ハーフ」って言っていたような。

(黒ゴマアイス、あんこ、白玉がトッピングされています。)

(黒ゴマアイス、あんこ、白玉がトッピングされています。)

さつま芋スイーツにハズレはありませんね。大好きです、この甘味。ただ、ハーフでこのボリュームですので、2人で1品でちょうどです。

これにて犬山城、犬山城下町の観光は終了。宿の方から「お時間が早くてもラウンジでおくつろぎいただけますので、どうぞぉ~。」と言われていましたが、チェックインタイム15分前くらいのちょうどいい時刻に宿に戻りました。

さぁ、犬山温泉「灯屋 迎帆楼」で温泉三昧といきましょう。

、、、〔犬山温泉「灯屋 迎帆楼」編〕へ続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます