≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

「旧福知山線廃線跡を散策するのでトンネルを通ります、トンネル内は真っ暗です、懐中電灯を持参してください。青春18切符を使います、希望者は00まで申し込んでください」との、FAXが届きました。

わんちゃんだけJR下狛駅から乗車、みなさんはJR木津駅からとか、JR祝園駅からとか、車内で「お久しぶりで~~」から始まって・・・

JR宝塚駅を通過しJR生瀬駅で降りてスタートです。

武庫川渓谷の美しい眺めを楽しみ「それにしても暑いなぁ」とか言いながら、しかし時々の、さぁ~っと吹き抜けるそよ風に癒されながら・・・

前方に見えるのは「北山第1トンネル(全長318m)」

早速、懐中電灯スイッチ・オン。

トンネルの中は冷や~~っと弱冷蔵庫のカンジ。中はカーブになってて向こうの明かりが全然見えないんで真っ暗・・・懐中電灯を頼りに慎重に歩きます

トンネルを抜けると右手には武庫川渓谷のいろんなカタチの岩々(奇岩、巨岩の数々)の景色・・・

線路の枕木が雑草に覆われてず~っと続いてたり、

ところどころ枕木が露出してたり、

要はけつまづかないように細心の注意を払って歩くわんちゃんでした。

北山第2トンネル、横溝尾トンネルと進むと鉄橋(第2武庫川橋梁)がありました、

けど鉄橋は渡れません、脇の側道を歩くことになります。

長尾山第1トンネル、長尾山第2トンネル、そして最後の長尾山第3トンネルを抜けると武庫川は左手になってました。

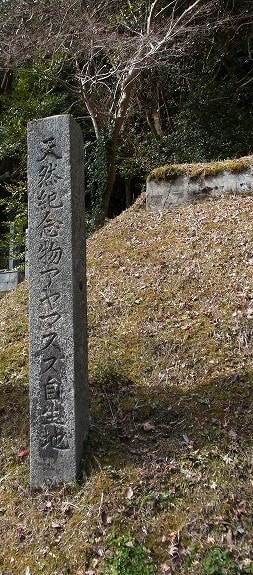

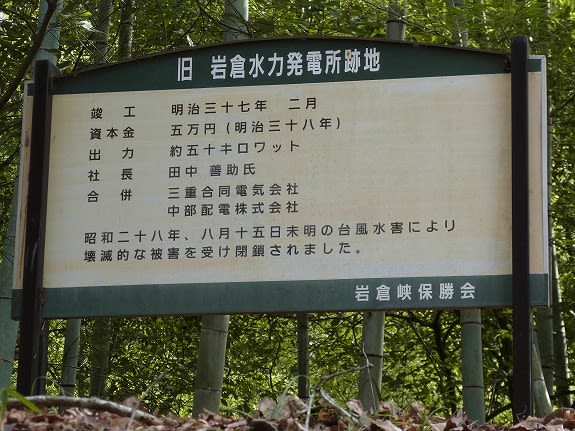

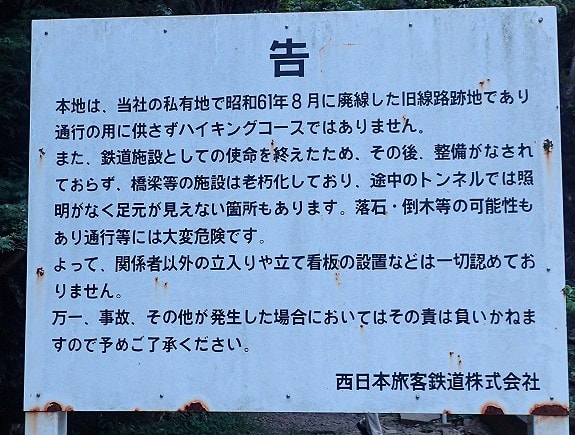

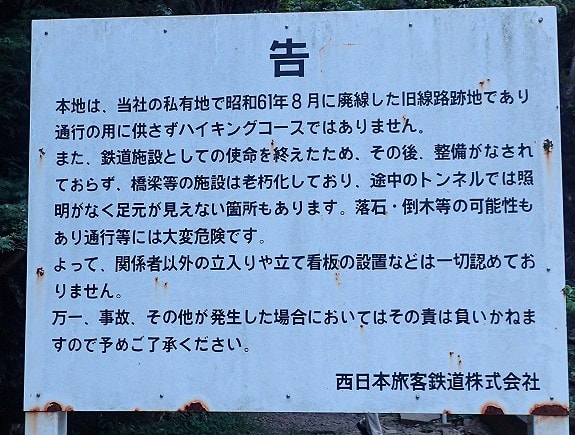

こんな看板が

左前方に赤い吊り橋が見え、最終地点のJR武田尾駅。

すぐ近くに武田尾温泉があります、ゆっくりと温泉に浸かって帰るのもいいかな?また今度・・・

コースの中に、自ら「桜男、桜癖」と称した笹部新太郎さんの演習林だった「亦楽(えきらく)山荘」の看板が目につきました、ここはず~っと前からいっぺん行ってみたいと、思ってるわんちゃんなんです。

【おまけ】

「相楽健康ウォーキングの会」最後のウォークの日 こちら

「これで、この会が解散してしまうなんて惜しいなぁ、なんらかのカタチで残してくださいよ~」っとわんちゃん、だけでなく皆さんの希望大やったそうです。4月から再出発の案内があり、5月、6月、っとお誘いがあったんですがわんちゃん的には参加できてなかったんです、7月は雨で中止。それで、今回、リニューアルでは初参加となりました。これから月1回ウォーキング開催予定っというか、もう来年の3月までバッチリ予定が決まってるんですよ。「相楽健康ウォーキングの会」の資料からピックアップされたみたいです。今回の資料も平成18年12月1日【武庫川渓谷(旧福知山線を歩く(10km)】の資料でした。

歩きながら撮ったお花たち

オニグルミ(実) イヌトウバナ

キンミズヒキ ダイコンソウ

キツネノカミソリ

武田尾駅のトイレの窓に:ヤモリ

西宮市マンホールの蓋

甲子園球場、酒蔵・酒樽、桜(西宮市の花)

「旧福知山線廃線跡を散策するのでトンネルを通ります、トンネル内は真っ暗です、懐中電灯を持参してください。青春18切符を使います、希望者は00まで申し込んでください」との、FAXが届きました。

わんちゃんだけJR下狛駅から乗車、みなさんはJR木津駅からとか、JR祝園駅からとか、車内で「お久しぶりで~~」から始まって・・・

JR宝塚駅を通過しJR生瀬駅で降りてスタートです。

武庫川渓谷の美しい眺めを楽しみ「それにしても暑いなぁ」とか言いながら、しかし時々の、さぁ~っと吹き抜けるそよ風に癒されながら・・・

前方に見えるのは「北山第1トンネル(全長318m)」

早速、懐中電灯スイッチ・オン。

トンネルの中は冷や~~っと弱冷蔵庫のカンジ。中はカーブになってて向こうの明かりが全然見えないんで真っ暗・・・懐中電灯を頼りに慎重に歩きます

トンネルを抜けると右手には武庫川渓谷のいろんなカタチの岩々(奇岩、巨岩の数々)の景色・・・

線路の枕木が雑草に覆われてず~っと続いてたり、

ところどころ枕木が露出してたり、

要はけつまづかないように細心の注意を払って歩くわんちゃんでした。

北山第2トンネル、横溝尾トンネルと進むと鉄橋(第2武庫川橋梁)がありました、

けど鉄橋は渡れません、脇の側道を歩くことになります。

長尾山第1トンネル、長尾山第2トンネル、そして最後の長尾山第3トンネルを抜けると武庫川は左手になってました。

こんな看板が

左前方に赤い吊り橋が見え、最終地点のJR武田尾駅。

すぐ近くに武田尾温泉があります、ゆっくりと温泉に浸かって帰るのもいいかな?また今度・・・

コースの中に、自ら「桜男、桜癖」と称した笹部新太郎さんの演習林だった「亦楽(えきらく)山荘」の看板が目につきました、ここはず~っと前からいっぺん行ってみたいと、思ってるわんちゃんなんです。

【おまけ】

「相楽健康ウォーキングの会」最後のウォークの日 こちら

「これで、この会が解散してしまうなんて惜しいなぁ、なんらかのカタチで残してくださいよ~」っとわんちゃん、だけでなく皆さんの希望大やったそうです。4月から再出発の案内があり、5月、6月、っとお誘いがあったんですがわんちゃん的には参加できてなかったんです、7月は雨で中止。それで、今回、リニューアルでは初参加となりました。これから月1回ウォーキング開催予定っというか、もう来年の3月までバッチリ予定が決まってるんですよ。「相楽健康ウォーキングの会」の資料からピックアップされたみたいです。今回の資料も平成18年12月1日【武庫川渓谷(旧福知山線を歩く(10km)】の資料でした。

歩きながら撮ったお花たち

オニグルミ(実) イヌトウバナ

キンミズヒキ ダイコンソウ

キツネノカミソリ

武田尾駅のトイレの窓に:ヤモリ

西宮市マンホールの蓋

甲子園球場、酒蔵・酒樽、桜(西宮市の花)