「早春のお花たち(Spring Ephemeral:春の妖精)に会いに行こう」 と京都府立植物園を訪れたその日京都府立植物園ではお花のイベント開催中でした。

「“香りいっぱい 京(みやこ)の花小路”『花の回廊-第6回早春の草花展-』」

京都府立植物園:春の草花展PhotoStory1.wmv

京(みやこ)の花小路が出現!たくさんの早春の草花が醸し出す鮮やかな彩りと甘い香り。

身も心も華やぎます!!

ハイその通りの体験でした・・・・・

アランソア・メリディオナリス:メリアオレンジ ゴマノハグサ科

オオキバナカタバミ カタバミ科

カサバルピナス マメ科

キバナルピナス マメ科

サヤトリダイコン アブラナ科

スキゾペタロン アブラナ科

チドリソウ・ブルースイング キンポウゲ科

ネメシア・KLM ゴマノハグサ科

ネメシア・シューティングスター ゴマノハグサ科

ネモフィラ・ルリカラクサ ハゼリソウ科

ネモフィラ・スノーストーム ハゼリソウ科

ネモフィラ・ペニーブラック ハゼリソウ科

ヒメキンギョソウ ゴマノハグサ科

ヒメサボンソウ ナデシコ科

ペーパーキャスケード キク科

ローズビューティ キク科

ロベリア:レガッタミッドナイトブルー キキョウ科

ロベリア:レガッタローズ キキョウ科

ワスレナグサ(勿忘草) ムラサキ科

広い園内をウロウロしててハッとしたのを紹介します

ノシラン(熨斗蘭:ユリ科).の種子

きれいな青紫の・・・は、

実とばっかり思ってましたが「種子ですよ」と教えていただきました。

「へぇ~~」です。

鳥さんたちには大好物なんですね、この青紫の・・・

オニシバリ(鬼縛り)ジンチョウゲ科

樹皮が強く鬼でも縛れるということから名前が付いている。

葉が夏に落葉することから、ナツボウズの別名がある。

↓ オニシバリ6月26日の様子

フユノハナワラビ(冬の花蕨 )ハナヤスリ科

山野で他の草が枯れている冬でも、フユノハラワラビの葉はまだ緑色を保っていてよく目立つ。

この胞子葉を花と見立て、シダの仲間なので、フユノハナワラビの名が付いた・・・

食べれまぁ~す

上の葉っぱと葉柄を摘み取って、ゆでてアク抜きし、おひたしや和え物にすると美味。

モミジチャルメルソウ(紅葉哨吶草)ユキノシタ 科

お花が咲き始めているのに出合いましたのでアップでどうぞ・・・・・

クレマチス・キルホサ

冬咲きのクレマチスなんだそうですが、

咲き終わった後の綿毛が、あまりにも、きれいかったので、

そちらの方に気が行ってしまいましてお花を撮ってませんでした(-_-;)

梅園の梅の花

寒桜

枯れ花

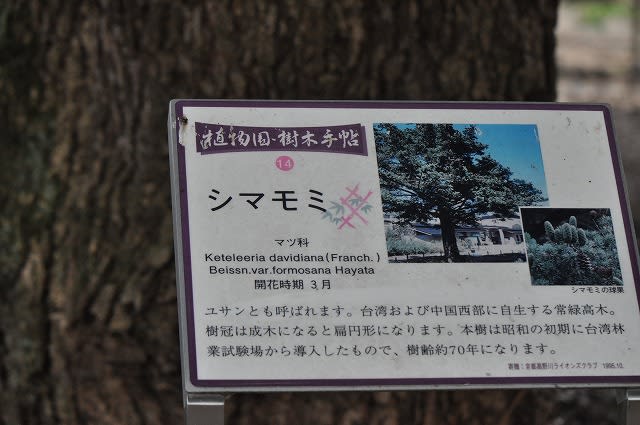

シマモミ

胡蝶蘭

「序詩」 白鳥省吾

都を百里ふるさとの

空美しく花さけば、

そぞろに歌ふ春の鳥。

春三月の雪とけて、

山紫に匂ふころ、

わがふるさとに啼く小鳥。

↑道草さんから寄せられた詩です(アリガトウです)

京都府立植物園は広いです、

観覧温室は年中・・・

椿園、梅園、桜の園、バラ園、植物生態園等々、シーズンごとにその時々の旬のお花たちに出合うことができるようになってて、お花好きにはたまりませんねぇ・・・

それに、入園料が60歳以上は植物園も観覧温室も無料です

京都府・市内在住者に限る・・・なんてケチなことは言うてはりません。

他府県から来はっても大丈夫ですよ。

【おまけ】

グラウンドゴルフのコンペに参加しました

コンペの後の懇親会で

「東日本大震災での京都生協の募金について、わんちゃんがblogに書いてはります、わんちゃんここで一言どうぞ・・・」

「あのう、blogやってまして、その中で生協では注文用紙で募金ができますことと、生協のお店を利用されてる方には募金箱がお店にありますので、どうぞご協力くださいってことなど、書かしてもらってます、どうぞヨロシクです」

ところで、その日のわんちゃんの成績は?

中の下・・・まだまだです。

同じパーティ(組)の中から優勝者が出ました、嬉しいですね。