土曜ミニミニガイド

只今、灌水作業中

(地下水だそうです)

「水やりってカンカン照りの時でも大丈夫なんですか?」っと素朴な質問

「カンカン照りで鉢植えの植物で鉢がちっちゃいとき水やりすると鉢の中がお湯状態になってしまうんですけど、地植えの場合は大丈夫ですよ」

観覧温室前の池でスイレンの観察

まず、スイレンを漢字で書くと?

「水に蓮じゃないですよ、昼間開いてて夕方になるとしぼむを3日繰り返すんで、ねむる蓮、睡蓮」

ガイドの職員さんが池に入られてオオオニバスの葉を引き上げて見せてくださいました。

裏側には棘がいっぱい、みんなで順番に触ってみました「結構痛いよね」棘がある理由は、魚とかに食べられないように。

時間が経って萎れると棘は痛くなくなるそうです。

葉柄がスポンジになってて(浮き輪状)沈まない・・・

大きくなると直径2mぐらいになり子供から70kgの大人まで載っても大丈夫っと言われているが、ま、子供なら大、大、大丈夫載れます。

オオオニバスの生き抜く戦略とは?

一日目は白い花を咲かせていったん閉じて、二日目になると真っ赤に花の色が変わる、ソレは、一日目の花は白く目立って虫に見つけてもらって花粉を運んでもらわないとアカン、そこにとまった虫は閉じた中で花粉をつけて次の日開くと別の白い花に移って受粉完成。

ミシシッピアカミミガメ(北アメリカ原産のミドリガメ)がイタズラをして、葉っぱを食べてしまうんで罠を仕掛けてあります(特定外来生物なんで)、エサは竹輪。

他にはゼニガメ(クサガメ:日本在来種)が居るとか。

オオバミズオジギソウ

長い棒で触ってからも、なかなか閉じないというオジギソウ、

鈍いんだけどなんとなく閉じていってるかな?(ビミョー)っというカンジ・・・

暑い日に熱いところの温室へ・・・

「むあ~」っとした空気はすごかったです、けど、植物観察には気にならなかったです。

ペリカンバナ

つぼみ状態でした、花が咲くとスッゴイ臭い臭いやそうです

(朝来たら「おっ!今日は咲いてるぞ!」っというほど)

下に落ちてる花が終わったので観察

「煮干しのようなにおいが残ってるんですけど・・・」

順番に臭いをかぐ「確かに出汁をとった後ゴミ箱にほかしてある煮干しの臭い」

「花って良い香りのモノばっかりやないんやわ」「クサい臭いがするのはハエをおびき寄せてハエに花粉を運ばせるためです」

ハエがいっぱい居ました、蛆虫(ウジムシ)も・・・花の構造が迷路のようになっててハエが入っても出れなくなってもがいて、花粉がくっつく、出れたハエは次の花へ行けるけど、迷路にはまってしまったハエはこのような姿に。食虫植物ではないです、単に虫をおびき寄せる仕組みになってる。

ビヨウタコノキの実

株元に木根が出てタコの足のよう、ビヨウ(美葉)は葉っぱの縁がうっすら赤い。美しい葉っぱと・・・

棘がありましたよ。

温室の屋根

一番高いところで15m、日本の温室の中では背が低いほうだそうです。咲くやこの花館(大阪市)は天井の高さ30m京都では景観条例にひっかかるので、15mより高いのは建てられないそうです。

ヤシが集められている。天井に着くと切るしかない、そのまま置いとくとガラスを割ってしまうので天井に着くまでに種を採って育てて、天井に着くころには苗にしておいて・・・っという作業の繰り返しやそうです。、

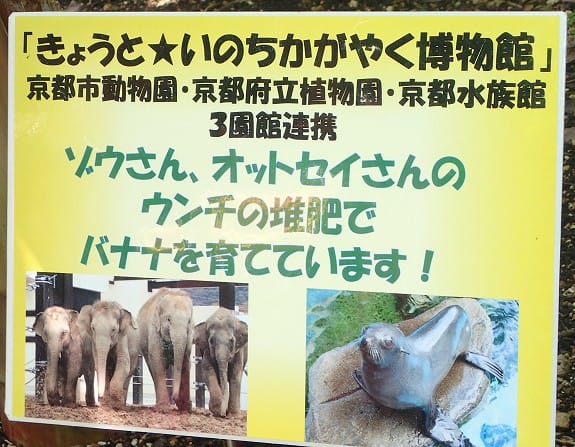

バナナ

京都市動物園、京都府立植物園、京都水族館3園館連携してゾウ、オットセイのウンチを肥料にしてバナナを栽培、ソレをゾウのエサに・・・(小学校の児童たちに生きた教材として、実際にウンチを肥料としてやってもらったとか・・・)

ホウガンノキ

この実は昨年咲いた花の実やそうです。

花が咲いてるのは⇒こちら

ハスの蕾

ハスは水揚げが悪いのでお盆にお供えしても蕾のまま散ってしまいます、そこで・・・

BGM:カリオカの碧い風

良い匂いの花

イエライシャン(夜来香)ガガイモ科 原産地:中国南部、ベトナム、インド

山口淑子さんの♪夜来香♪は有名・・・

イランイラン:バンレイシ科 原産地:インド、東南アジア、オーストラリア北東部

長い花柄の先に細長い花弁の花を咲かせます。咲き始めは淡い緑色ですが、しだいに黄色に変わります。この濃厚な甘い香りのある花は、イランイラン香水の原料となります。「イランイラン」とはタガログ語で、「花の中の花」の意味だそうです。

見上げるほど高~いところに咲いていて「濃厚な甘い香り」は残念ながら・・・

有名な香水ではシャネル「№5」、アランドロン「サムライウーマン」等々

プルメリア:キョウチクトウ科 原産地:メキシコ、中米、南米北部

ハワイでの「レイ」でおなじみ、甘い香りがします。

ヤコウボク(夜香木)ナス科 英名:ナイトジャスミン 原産地:熱帯アメリカ(西インド諸島).

西インド諸島原産。よくイエライシャンと間違われるそうです。

昼は閉じていますが、夜になると花が開き強烈な香りがします(昼夜逆転室でその香り体験しました)

この猛暑の折観覧温室の中で一番涼しかった場所

高山植物室

BGM:そよ風の誘惑

アポイアズマギク(キク科) 原産地:北海道

イワギリソウ(イワタバコ科)

イワタバコ(イワタバコ科)

ウメバチソウ(ウメバチソウ科) 神津岳産

オオビランジ(ナデシコ科) 原産地:関東~中部の亜高山帯

カシオペ “ムアー ヘッド”(ツツジ科)

カンパヌラ ロツンディフォリア (キキョウ科) 園芸品種:ホワイト フラワー フォーム

キタダケトリカブト

クリヤマハハコグサ(キク科) 原産地:関東地方

ゲンチアナ ラウレンケイ(リンドウ科) 原産地:中国西北部、チベット

コリダリスルテア(ケシ科) 原産地:アルプス南部

サツマチドリ(ラン科) 鹿児島県

シコタンハコベ(ナデシコ科)園芸品種

セドゥム“ バートラム アンダーソン”(ベンケイソウ科)

チシマフウロ(フウロソウ科) 原産地:北海道、本州北部の高山地帯

ハナゼキショウ(チシマゼキショウ科) 原産地:日本

ポリゴヌム アフィネ(タデ科) 原産地:ネパール~雲南省

メコノプシス カンブリカ(ケシ科) 原産地:ピレネー、イギリス、アイルランド

ヤナギラン(アカバナ科) 原産地:ヨーロッパ、アジア、北アメリカ

ヤマシャクヤクの実(ボタン科) 原産地:朝鮮半島、日本