1月は、さまざまなお稽古の始まりの月。ミモロは、新しい着物を着て、以前から続けているかな書のお稽古へ。

この日は、「手習講 千鳥会」の稽古始です。場所は、地下鉄東西線の終点「太秦天神川」から、嵐電嵐山本線に乗り換え、1つ目の「山ノ内」という駅のすぐ前。

この日は、「手習講 千鳥会」の稽古始です。場所は、地下鉄東西線の終点「太秦天神川」から、嵐電嵐山本線に乗り換え、1つ目の「山ノ内」という駅のすぐ前。「こんにちはー」と戸をあけ中へ。

お教室は2階です。

お教室は2階です。

「ミモロちゃん、お久しぶりです。今年もよろしくお願いしますねー」と、千鳥会を主宰する柳本勝海先生。

柳本先生は、1970年、京都の西、山ノ内の大きな農家生まれ。同志社大学を卒業。幼い頃から書に興味を抱き腕を磨き、京展、日本書芸院展などで入賞。「大蔵流狂言」に魅了され、木村正雄、綱谷正美に師事、さらに十三世茂山千五郎に師事した元大蔵流狂言師。現在、書と狂言という日本の伝統文化を広く海外に普及させるため、ハーバード大学などでワークショップや講演をおこなっていらっしゃいます。もちろん、今も、実家の農業にも従事。

柳本先生は、1970年、京都の西、山ノ内の大きな農家生まれ。同志社大学を卒業。幼い頃から書に興味を抱き腕を磨き、京展、日本書芸院展などで入賞。「大蔵流狂言」に魅了され、木村正雄、綱谷正美に師事、さらに十三世茂山千五郎に師事した元大蔵流狂言師。現在、書と狂言という日本の伝統文化を広く海外に普及させるため、ハーバード大学などでワークショップや講演をおこなっていらっしゃいます。もちろん、今も、実家の農業にも従事。今日はスーツでビシッと決めた柳本先生。でも時には、農作業用のゴム長姿や、狂言の折は、袴姿と、さまざまに変身。

「農業と文化…外国でこういうライフスタイルの人いるよねー。カッコイイ!」と、ミモロは、憧れのまなざしを。

すでに千鳥会のお教室に通って3年目のミモロ。以前は、祇園にお教室があり、そこで「源氏物語」の講義と書の手ほどきを受けていました。ところが「ちっとも上達しないのー。でも、先生の講義楽しいから…」と、家で熱心に書の練習をしないミモロ。こういう生徒も温かく迎えてくれるお教室です。

「それぞれ自分のペースで学べばいいんですよー」という先生の言葉に甘え、今では聴講生のミモロです。

さて、「手習講 千鳥会」は、かな書を学ぶ古筆臨書と共に、「源氏物語」と今年からスタートした「百人一首」の解説の講義、そのテーマにそったかな書を学びます。毎週水曜日の2時から5時までの間で、第1・3は「百人一首」、第2・4は「源氏物語」です。会費は1回2000円。

ミモロは、「百人一首」のお教室に通うことに。

まずは、古筆臨書を…。

「まず墨をすらなくちゃ…筆もつの久しぶり~」と、相変わらずのミモロ。他の熱心な生徒さんのお話に耳を傾けながら、墨をすります。

「まず墨をすらなくちゃ…筆もつの久しぶり~」と、相変わらずのミモロ。他の熱心な生徒さんのお話に耳を傾けながら、墨をすります。

お手本の上から、文字をなぞるミモロ。

「上から書くのうまくなったよー」と、これは筆使いを学ぶ初歩のやり方。でも、これもなかなかむずかしい…。「たまに筆を持つっていいねぇー」とミモロ。全く申し訳ありません。

「上から書くのうまくなったよー」と、これは筆使いを学ぶ初歩のやり方。でも、これもなかなかむずかしい…。「たまに筆を持つっていいねぇー」とミモロ。全く申し訳ありません。「はい、書いたの見せてください」と。先生になおしていただきます。

「なるほどー」

「なるほどー」 「ここは、筆を持ち上げるように…」「そうだったーすっかり忘れてたー」とミモロ。「でも、今日は、なかなかうまく書けたみたい…」と反省の色はありません。ともかくミモロは、このお教室の雰囲気が大好き。他の生徒さんたちも、そんなミモロを温かく迎えてくださっています。ありがたい…

「ここは、筆を持ち上げるように…」「そうだったーすっかり忘れてたー」とミモロ。「でも、今日は、なかなかうまく書けたみたい…」と反省の色はありません。ともかくミモロは、このお教室の雰囲気が大好き。他の生徒さんたちも、そんなミモロを温かく迎えてくださっています。ありがたい…15時すぎ、いよいよ「百人一首」の解説の講義が始まりました。

配られた資料を前に、「百人一首」の成りたちや、その背景などを学びます。

「百人一首」って坊主めくりしかやったことないかも…」と。

さて「百人一首」は、ご存じの通り、平安末期の歌人、藤原定家により、勅撰和歌集から選ばれ、編纂された和歌集です。定家は、歌人藤原俊成を父に、美福門院加賀を母に、応保2年(1162)に生まれた、和歌の世界のサラブレッドです。 和歌に熱心な後鳥羽院に高く評価され、「新古今和歌集」の編纂に取り組みます。お互いの才能を認めながらも意見がぶつかり合う後鳥羽院と定家。ついに承久2年(1223)の歌会で、定家は、院の怒りをかい、宮中歌会お出入り禁止に。事実上の失脚です。ところが、その翌年、後鳥羽院は、鎌倉幕府打倒の承久の変で敗北し、隠岐島に流罪。それにより、定家は、再び和歌界へ返り咲きます。それから15年後の文暦2年(1235)に「百人一首」の原形が作られることに。

「百人一首」は、鎌倉幕府の御家人で、謀反の疑いから出家し、京都、嵯峨の山荘で隠遁していた宇都宮蓮生により、山荘の襖を飾る色紙型の和歌の執筆を依頼されたのが、それをつくる切っ掛け、ベースになっているとか。

「百人一首」の選考基準は、「勅撰和歌集」から選ぶこと。そして天智天皇以降のものであることが主な基準。

そのため「万葉集」からの和歌は、ありません。

選ばれた歌人は、男性79名、女性21名。その中には、親子が18組含まれているそう。

その中で、天皇は8名。なかでも崇徳、後鳥羽、順徳は、流罪など悲劇的な運命をたどった方々。でも、依頼人の蓮生に渡した「百人秀歌」には、後鳥羽院と順徳院の歌は、他の歌人のものに変更されているそう。

同時期につくり、自分のために手元に置いたとも、伝えられる定家の「百人一首」の99番目の歌は、後鳥羽院のもの

「人を惜し 人を恨めし 味気なく 世を思ふ故に 物思ふ身は」

隠岐に流された後鳥羽院のやるせない思いが、ひしひしと伝わる歌です。

学校でのある指導用の「百人一首」の解説書には、「鎌倉幕府に謀反を企て、そのため反逆者となったので、『百人一首』では、最後の方という扱いを受けた」との記述が。しかし、そもそも自分を失脚させた院の和歌を定家は、選ばず、不採用にもできたはず。でも、わざわざ後鳥羽院の歌を選んだのには、院の和歌の才のみならず、やはり二人の間には、他の人にははかり切れない思いがあったのでは…。

恋の歌が、ダントツに多い「百人一首」。ロマンチックな和歌集として、またカルタになり美しく華やかな宮中の人物の絵により、お正月のカルタや、坊主めくりにと、多くの人に親しまれているものながら、華やかさとは裏はらに、実は、不遇な人生、はかない思いを抱いた歌人のものが多いということを、改めて知りました。

なかなか深い、「百人一首」。この日は、講義の後、一首目の天智天皇の歌を、かな書で書きました。

ミモロ、坊主めくりだけじゃ…「百人一首」の面白さは、全くわからなのよー。

「うん…ここのお教室に通って、柳本先生にいろいろ教えてもらおう…」

「百人一首の歌人たちは、ほとんど京都に暮らした人でしょ。歌に登場する景色が、京都ならすぐにイメージできる・・」とミモロ。京都の文化講座の魅力は、習うことに登場する人物が、生きた現場だということ。

「これからもできるだけ通いますから…よろしく…」と、先生にご挨拶。「はい、自分のペースで、楽しんで学んでくださいねー」と、あくまでも寛容な先生です。だからだれでも大丈夫…。

*「手習講 千鳥会」京都市右京区山ノ内中畑町51 いつからでも入会できます。詳しいお問い合わせは、柳本勝海先生のメールへ。tenaraiko@gmail.com まで、お気軽に…

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロより。

特許庁 商標登録第5629418号 copyright2010Sea Hawk Japan co.,ltd. All righs reserved.

「えーこのままの移動するの?シズシズシズ…結構、背筋使うかも…」とミモロ。「そう、その調子…ミモロさん、なかなかすり足上手ですねー」と先生。

「えーこのままの移動するの?シズシズシズ…結構、背筋使うかも…」とミモロ。「そう、その調子…ミモロさん、なかなかすり足上手ですねー」と先生。

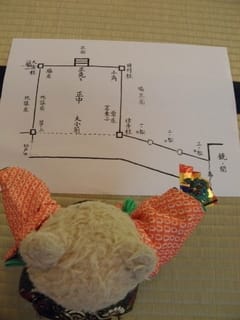

桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。 「なるほど…こうなってるんだー」

「なるほど…こうなってるんだー」

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。