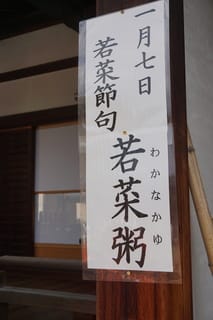

「七草粥を頂いて、1年。元気に過ごすんだ~!」と、ミモロが嬉しそうに頂くのは、「西院春日神社」の「七草粥」です。

晴天に恵まれたこの日、「また、お家出るの遅くなっちゃった~」と、阪急電車で「西院駅」から急いでやって来た「西院春日神社」です。

「若菜粥」の接待がある神社は、他にも「上賀茂神社」「御香宮神社」など京都にはありますが、ここを訪れたのは、初めてです。

「西院春日神社」は、天長10年(833)に淳和天皇が譲位し、西院にお移りになった時、奈良の春日大社の大神を勧請し、守護神にされたのが始まりとされます。また以来、皇室の方々の病気平癒と災難厄除けの守護神として崇められてきました。

「わ~たくさんの人が並んでる~」境内には、すでに大勢の人が、「若菜粥」を頂くために列を作っています。

「う~並ぶの大変そうだけど…でも、列にいないと食べられないし~」と覚悟を決めて…。

初対面のそばの方とお話しながら待つことに…。

境内には、テーブルとイスが並び、そこに座った人に、巫女さんが、御粥をのせたお盆を運んでいます。

列に待つこと、約20分。お粥をよそるお鍋のそばに…

「ミモロの分あるかな?」と空になりかけているお鍋を見て心配そう。でも、すぐに奥からお粥がいっぱいのお鍋が届きました。

ここでは、まず整理券を渡され、席に座って、お粥が届くのを待つのです。

「どこに座れるかな?」と、空いてる席を探します。

300円をご志納し、ミモロは、整理券を頂きました。

「あ、1番だ~!」なんとミモロは、1番の整理券。ご一緒に並んだ方は、100番です。

単に整理券の番号ですが、でも1番をもらえて「なんかすごくない??」と自分でも思うミモロ。さすがです…。

しばらく待っていると、「1番の方~」と呼ばれます。「ここで~す!」と大きな声を出して手を振り、巫女さんに知らせ、お粥を届けて頂きました。

お盆の上には、「若菜粥」をメインに、茹でた小芋、そして昆布の佃煮と梅干が添えらえています。

本殿のすぐ前のテーブルで、ミモロは、「若菜粥」を頂きます。

「佃煮のお昆布を入れると美味しい~朝ごはん抜きで来てるから…」としっかり全部頂戴しました。

さて、ミモロの整理券は、1番ですが、実は、この時点ですでに300人にお粥が渡されたのだそう。つまりミモロは、400人以降になります。この日、神社がご用意くださっているのは、500人分ほどで、昨年よりかなり多い量だとか。「今年は、日曜日ですから、参拝者も昨年よりすごく多いんです」と神社の方。

「長い列に並んでも頂けてよかった~」と思うミモロ。神社に到着したのは、昼ちょっと前、午後には、おそらくすべてなくなっているかも…。

「ごちそうさまでした~」と本殿にお礼を言って、神社を後にしました。

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで