「ここって、歴史の変換点のお城なんだね~」とミモロが訪れたのは「勝竜寺城」です。

京都駅から東海道線に乗って訪れた「JR長岡京駅」。「京都駅からも近いね~ここにこういうお城があるんだ~」と。

京都、大阪、奈良への交通の要所である京都西山エリアの長岡京市。桓武天皇が「平安京」に遷都する前に都を10年間「長岡京」を置いたところです。

ミモロがここに来る前に訪れた「神足神社」のエリアには、古くから集落を守る「城」があり、それを攻め落とし、元亀2年(1571)に細川藤孝(幽斎)が、織田信長の命を受けて、それを含んだエリアに「勝竜寺城」を大規模改修し、京都の防衛の要塞にします。

「小さいけど…立派な石垣のお城だね~」

寛永10年(1633)に廃城となり、その後長らく忘れられた城で、昭和63年に発掘調査が行われ、そして平成4年に現在の姿である「勝竜寺城公園」となり、今は戦国時代の貴重な遺構として注目されています。

さぁ、お城の中に進みましょう。

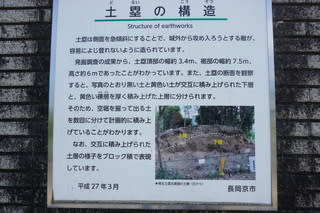

実は、このお城は、近世城郭を代表すると言われる「安土城」の5年前に築かれ、発掘調査から、城郭に欠かせない本格的な瓦、石垣などが使用され、天主もあったことがわかりました。つまり、中世の土造りの城から近世の城への変換期にあったと言われます。

城郭に興味のある人には、見逃せないお城です。

現在、城の天主を思わせる建物に入ると…

1階は、休憩所と立派なトイレが…

「ここから、お庭の景色がよく見える~涼しい休憩しなくちゃ~」と、しばし休むミモロです。

また、この城に係るさまざまな書籍も自由に読むことができます。

さて、この城の歴史をもう少し…

室町の足利家と深いつながりがあり、その後、足利義昭を奉じて上洛した織田信長の家臣となった細川藤孝。信長から京都防衛の要所であるこの地を与えられ、領主になります。

信長の勧めで、同じく家臣であった明智光秀の娘 玉(後のガラシャ)を息子の忠興のお嫁さんに迎えます。

「二人とも16才だったんだって~今なら中学生??」と驚くミモロ。

仲睦まじい二人の間には、2人の子供も生まれます。しかし、そんな幸せは長くは続きません。

そう、玉のお父さんの明智光秀が「本能寺の変」を起こします。

当初、光秀は、細川藤孝と忠興に加勢を願いますが、二人は主君を討った光秀に味方せず、玉を離縁。すでに忠興と共に、京丹後に移っていた玉は、その地、味土野で幽閉。子供たちからも放され、なんと2年におよぶ孤独で悲しい日々を過ごすことに…

「可哀そう…玉さん何も悪くないのに…」と涙ぐむミモロ。それが戦国の世のならい…。

ここ長岡京市では、そんな玉さんを思い、毎年11月2日に「長岡京ガラシャ祭」が行われます。

幸せだった玉のお輿入れを再現する行列など、華やかな祭が…

「今年、見たい!」というミモロです。

さて、2階には、発掘調査で出土したものをはじめ、より詳しく歴史がわかる展示が…

そこは、撮影禁止だったので、ぜひ実際訪れてください…(入館無料)

では、敷地内を巡りましょ!ここには、このお城の歴史がいっそう感じられる遺構などを見ることができます。

「小さいけど、なんか胸に迫る歴史があるお城だね~」と、厳しい陽ざしの中、ミモロは歩き始めました。

*「勝竜寺城」の詳しい情報はこちらから

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキング

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

京都駅から東海道線に乗って訪れた「JR長岡京駅」。「京都駅からも近いね~ここにこういうお城があるんだ~」と。

京都、大阪、奈良への交通の要所である京都西山エリアの長岡京市。桓武天皇が「平安京」に遷都する前に都を10年間「長岡京」を置いたところです。

ミモロがここに来る前に訪れた「神足神社」のエリアには、古くから集落を守る「城」があり、それを攻め落とし、元亀2年(1571)に細川藤孝(幽斎)が、織田信長の命を受けて、それを含んだエリアに「勝竜寺城」を大規模改修し、京都の防衛の要塞にします。

「小さいけど…立派な石垣のお城だね~」

寛永10年(1633)に廃城となり、その後長らく忘れられた城で、昭和63年に発掘調査が行われ、そして平成4年に現在の姿である「勝竜寺城公園」となり、今は戦国時代の貴重な遺構として注目されています。

さぁ、お城の中に進みましょう。

実は、このお城は、近世城郭を代表すると言われる「安土城」の5年前に築かれ、発掘調査から、城郭に欠かせない本格的な瓦、石垣などが使用され、天主もあったことがわかりました。つまり、中世の土造りの城から近世の城への変換期にあったと言われます。

城郭に興味のある人には、見逃せないお城です。

現在、城の天主を思わせる建物に入ると…

1階は、休憩所と立派なトイレが…

「ここから、お庭の景色がよく見える~涼しい休憩しなくちゃ~」と、しばし休むミモロです。

また、この城に係るさまざまな書籍も自由に読むことができます。

さて、この城の歴史をもう少し…

室町の足利家と深いつながりがあり、その後、足利義昭を奉じて上洛した織田信長の家臣となった細川藤孝。信長から京都防衛の要所であるこの地を与えられ、領主になります。

信長の勧めで、同じく家臣であった明智光秀の娘 玉(後のガラシャ)を息子の忠興のお嫁さんに迎えます。

「二人とも16才だったんだって~今なら中学生??」と驚くミモロ。

仲睦まじい二人の間には、2人の子供も生まれます。しかし、そんな幸せは長くは続きません。

そう、玉のお父さんの明智光秀が「本能寺の変」を起こします。

当初、光秀は、細川藤孝と忠興に加勢を願いますが、二人は主君を討った光秀に味方せず、玉を離縁。すでに忠興と共に、京丹後に移っていた玉は、その地、味土野で幽閉。子供たちからも放され、なんと2年におよぶ孤独で悲しい日々を過ごすことに…

「可哀そう…玉さん何も悪くないのに…」と涙ぐむミモロ。それが戦国の世のならい…。

ここ長岡京市では、そんな玉さんを思い、毎年11月2日に「長岡京ガラシャ祭」が行われます。

幸せだった玉のお輿入れを再現する行列など、華やかな祭が…

「今年、見たい!」というミモロです。

さて、2階には、発掘調査で出土したものをはじめ、より詳しく歴史がわかる展示が…

そこは、撮影禁止だったので、ぜひ実際訪れてください…(入館無料)

では、敷地内を巡りましょ!ここには、このお城の歴史がいっそう感じられる遺構などを見ることができます。

「小さいけど、なんか胸に迫る歴史があるお城だね~」と、厳しい陽ざしの中、ミモロは歩き始めました。

*「勝竜寺城」の詳しい情報はこちらから

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで