『土佐日記』は承平4年(934)に土佐守の任期を終えた紀貫之が京の自宅に着くまでの55日間(12月21日~2月16日)の旅をわざわざ侍女のふりをして(「男もすなる日記といふものを、女もしてみんむとてするなり」)描いた日記文学です。この時代、日記と言えば男性官人による公務の記録で、漢文で書かれるのが普通でしたが、『土佐日記』は全編【女手】とも言われるひらがなで書かれたものです。

紀貫之は在原兼平のファンだったようで、『伊勢物語』の内容に言及したりしています。その意味では『伊勢物語』⇒『土佐日記』という読む順番は正しかったと言えるかもしれません。

『土佐日記』は旅行記なので、その世界に入り込むのは容易な方だと思います。原文だけではいかんともしがたいですが、現代語訳を読んだ後に原文に当たればそれほどちんぷんかんぷんにも感じなくなります。その後さらに解説を読むとより深い理解が得られます。

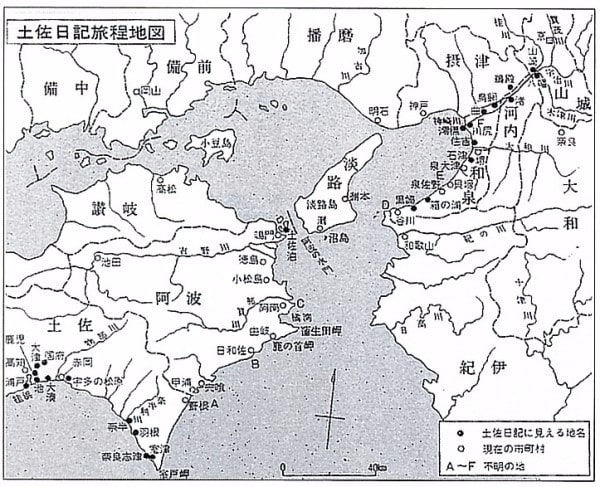

旅程は土佐国府のあった大津から室戸岬を回って北上し、鳴門「土佐の泊」から東進して紀伊半島に向かい、大阪から山崎まで川を上り、山崎から車で京に行くというもの。

船旅は全く愉快なものではなく、雨嵐や波に見舞われ、何日も足止めを食らったり、海賊が来ると恐れたり、川を上ろうとすれば水深が浅すぎて進めなかったり。本当にうんざりする気持ちが本文や折々に詠まれる歌に込められています。暇だから、歌を詠むしかなかったのでしょうね。

土佐で失った娘を思う親心もこの作品に一貫して流れるモチーフの一つです。

楫取(かじとり)は風流を解さないばかりが、強欲で雇い主の命を平気で無視するような輩なのですが、「速く漕げ」と催促したのに、それを無視して、楫取が水夫たちに出した号令が、歌のように七五調31文字(御船より、おほせ給ぶなり。朝北の、出で来ぬ先に、綱手はや引け)だったと感心してるあたり、「え、そこなの?」と思えたり( ^ω^)・・・

見送りに来る人、差し入れをくれる人、出迎えに来る人たちを鋭く観察し、一部の人の「浅ましさ」にうんざりしたり、「返礼が大変」と思ったり、その辺にとても共感できました。

最後に帰宅して、邸宅の手入れを頼んでおいたにもかかわらず荒れ放題になっていて失望し、それでも手入れをしてくれた(くれなかった)隣人にお礼をしなければ、と考えてうんざりするくだりも、気持ちがよく分かりますね。そして娘と一緒に帰ってこれなかった悲しみも。

そして最後を、「とまれかうまれ、とく破りてむ(何はともあれ、こんな駄文はさっさと破り捨ててしまいましょう)。」で締めくくっているあたりが面白いですね。侍女のふりをして日記を書くということ自体が「ネタ」だったようです。