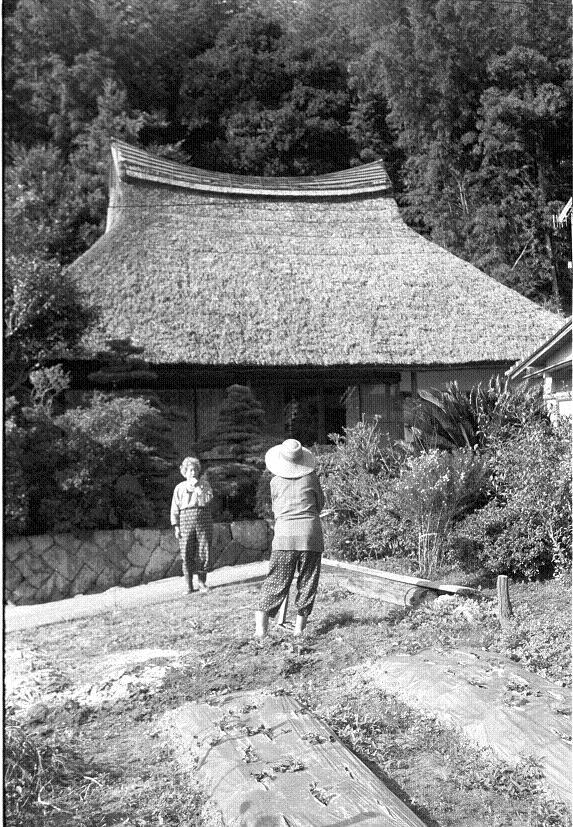

撮影場所 島根県松江市郊外

宍道湖に沿って島根半島を走る国道、それから幾筋も小さな川に沿って集落がある。

そんな集落を一つ一つ茅葺きを探して入っていった。

海も近いし飲み水の川もあり薪のとれる山もある。北風をさえぎる山もある。

縄文人や弥生人はいち早くこんな土地に住み集落を作ったと思われる。

洪積平野はいつ水害に襲われるかもしれない。また薪や飲み水が得られなかった。

田も潮が奥深くまで入るので農耕地には適さない。

かえってこんな谷筋の小さな平野の方が住みやすかったのではと思い巡らせ集落を訪れる。

島根県出雲地方の茅葺き民家は反り棟がほとんどである。反り棟は棟が反り両端があがっている。

出雲大社の社殿の影響を受けているともいわれている。

女性二人が会話しているところを民家とともに撮らせてもらった。

宍道湖に沿って島根半島を走る国道、それから幾筋も小さな川に沿って集落がある。

そんな集落を一つ一つ茅葺きを探して入っていった。

海も近いし飲み水の川もあり薪のとれる山もある。北風をさえぎる山もある。

縄文人や弥生人はいち早くこんな土地に住み集落を作ったと思われる。

洪積平野はいつ水害に襲われるかもしれない。また薪や飲み水が得られなかった。

田も潮が奥深くまで入るので農耕地には適さない。

かえってこんな谷筋の小さな平野の方が住みやすかったのではと思い巡らせ集落を訪れる。

島根県出雲地方の茅葺き民家は反り棟がほとんどである。反り棟は棟が反り両端があがっている。

出雲大社の社殿の影響を受けているともいわれている。

女性二人が会話しているところを民家とともに撮らせてもらった。