表題画像は、先日訪れた美容院に飾られていた花です。

優しさと心遣いがうれしくて、写真に収めてきました。

先日、SNSにて鼻濁音について書かれていた方がいました。

その内容は、今まで午後は(ゴコ°)だと思っていたけど、(ゴゴ)だと言うことが判明したとのこと。

因みに、鼻濁音とは簡単に言うと「やや鼻にかかったガ行の音」で,その表示には「カ」に「゜」のついた[カ゜]という文 字を用いている。

「おいおい、それは違うよ~。 ゴコ°でいいのに~

ゴコ°でいいのに~ 」

」

とコメントを出したいところでしたが…。

私がこの鼻濁音について学んだ頃と今ではかなりの年数が経っているため、現状ではどうなっているのかどう変化しているのかが知りたくなり、改めて調べてみました。

・NHKアクセント辞典”新辞典”への大改訂⑩

「鼻濁音の位置付けと現況」

~「もも組」と「ももグミ」~

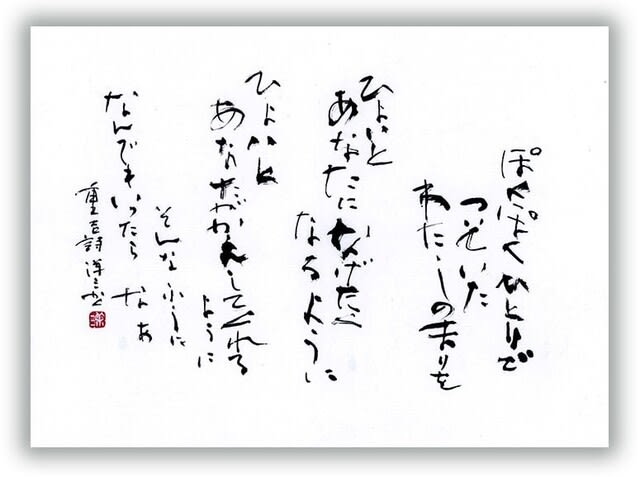

(ももク°ミ)と(ももグミ)

その中で、ガ行半濁音の発音法則(整理稿)で午後についての記述がありました。

三. 語間においては、原則として〔カ°〕行音に発音する。

(例)カキ°(鍵) ウク°イス(鶯) エンケ°ー(演芸) ゴコ°(午後) ショーカ°ッコー(小学校)

チュウカ°ッコー(中学校) ジョカ°ッコー(女学校) (P61 下から11行目)

・NHK放送文化研究所 「ことばうら・おもて」

「鼻濁音は消えるのか」 2000.10.01

放送のことばについての質問を受けていると、その中に外部からのNHKに対する注文や意見もあります。

アナウンサーのことばづかいから、服装についての忠告やメーキャップなど、さまざまな問題が持ち込まれます。

東北地方の方から、テープ同封で「アナウンサーの中に鼻濁音ができない人がいる。即刻首にしろ。」という事例がありました。

「鼻濁音」ときいてすぐに分かる人は、かなり音声言語にくわしい方でしょう。日本語の「ガ行」は音としては実は2つの音を指しています。「わたしは映画が好きです。」と書いた場合、発音は「ワタシワエーガガスキデス」となり「は」は「わ」と読むのと同じように「が」も「が」と書いて濁音の「ガ」と鼻にかかった「ンガ」という音があります。

大まかに言って、語頭の「が」は濁音ですが、語中の「が」や、助詞の「が」は鼻濁音になります。

苦情を寄せられた方は東北在住の方でしたが、中国地方、九州地方などでは、この鼻濁音で発音する習慣が無く、余り問題にされません。

放送では共通語を使いますから、鼻濁音の発音は欠かせないと言えます。

ところが、最近若い人を中心に東日本でも鼻濁音がなくなりつつあります。演歌ではきれいな鼻濁音を使っていますが、ニューミュージックといわれ始めた頃から濁音化が歌の世界でも広がっています。『津軽海峡冬景色』は「ツガルカイキョーフユゲシキ」で「が、げ」は鼻濁音になります。

荒井由美の『卒業写真』は「ソツギョーシャシン」で「ギョ」は濁音で歌われています。

若い人の中に鼻濁音ができない層が増えていることの一つの理由として、区別を書き表わす方法が一般の表記にはないことがあげられます。(専門的には濁音は「ガ」、鼻濁音は「カ゜」として半濁点で表記します。)

「見た目で違いがないなら、発音は同じ」とする合理主義なのでしょうか?

この傾向は新人アナウンサーにも見られ、入局当初に鼻濁音ができる人の割合は、年々低くなっています。

新人研修では、鼻濁音のほかにも無声化など専門的な発音を徹底させるのですが、教習方法はマンツーマンの教え方しかありませんでした。最近のパソコンの発達により、これまで特別な機械でなければできなかった音声分析が手軽にできるようになりました。

(メディア研究部・放送用語 柴田 実)

(以上)

その他にもその方のSNSに書かれていた言葉としては…

加護(カコ°)・籠(カコ°)で、これは両方とも鼻濁音。(アクセント= )

ただ、ガ行鼻濁音は東日本方言を中心に見られる要素であり、近畿方言から東の大半の伝統的方言にある一方、中国方言や九州方言(一部の島嶼部を除く)には全くない。 ただし、東日本でも、埼玉県北部から群馬県・新潟県中越にかけての地域や、伊豆諸島、房総半島南部、愛知県などでは見られないそうです。(因みに、私は東京出身)

結論:こちら(愛知県)においては、「午後」「加護」「籠」すべて鼻濁音ではないということで。

(私は、あくまで鼻濁音派です 悪しからず

悪しからず )

)

Da war mein Name weg,weg,weg.

Da war mein Name weg,weg,weg.

Ich liebe dich

Ich liebe dich